PAD-PRO-EXSB-Schaltungen erklärt – Teil 11

Transistoren als Verstärker

Nachdem wir uns im letzten Teil unserer Serie zum PAD-PRO-EXSB mit dem Thema „Transistor als Schalter“ beschäftigt haben, wollen wir uns nun anschauen, wie man Transistoren als Verstärker einsetzt. Wir erklären die gängigsten Grundschaltungen und zeigen einige Anwendungsbeispiele.

Transistor oder Operationsverstärker

Analoge Verstärkerschaltungen können mit Transistoren oder Operationsverstärkern aufgebaut werden. Für welche Technologie man sich entscheidet, hängt vom Einsatzzweck und den technischen Anforderungen ab. Ein Operationsverstärker besteht ja letztlich auch aus einer Ansammlung von einzelnen Transistoren. Bezüglich Temperaturstabilität und Frequenzkompensation bietet ein Operationsverstärker (OVP) in der Signalverarbeitung diverse Vorteile. Für Transistorschaltungen gibt es aber immer noch Anwendungsbereiche, wie z. B. bei der Ansteuerung von Leistungselektronik oder im Bereich der HF-Technik. Die Gründe hierfür liegen vor allem im mechanischen Aufbau: Ein Transistor kann bei leistungsstarken Anwendungen in einem relativ großen Gehäuse mit Kühlkörper untergebracht werden. Transistoren haben also immer noch ihre Existenzberechtigung. Wir wollen in diesem Artikel unterschiedliche Transistorgrundschaltungen erklären und deren Anwendungsbereiche mit Beispielschaltungen aufzeigen.

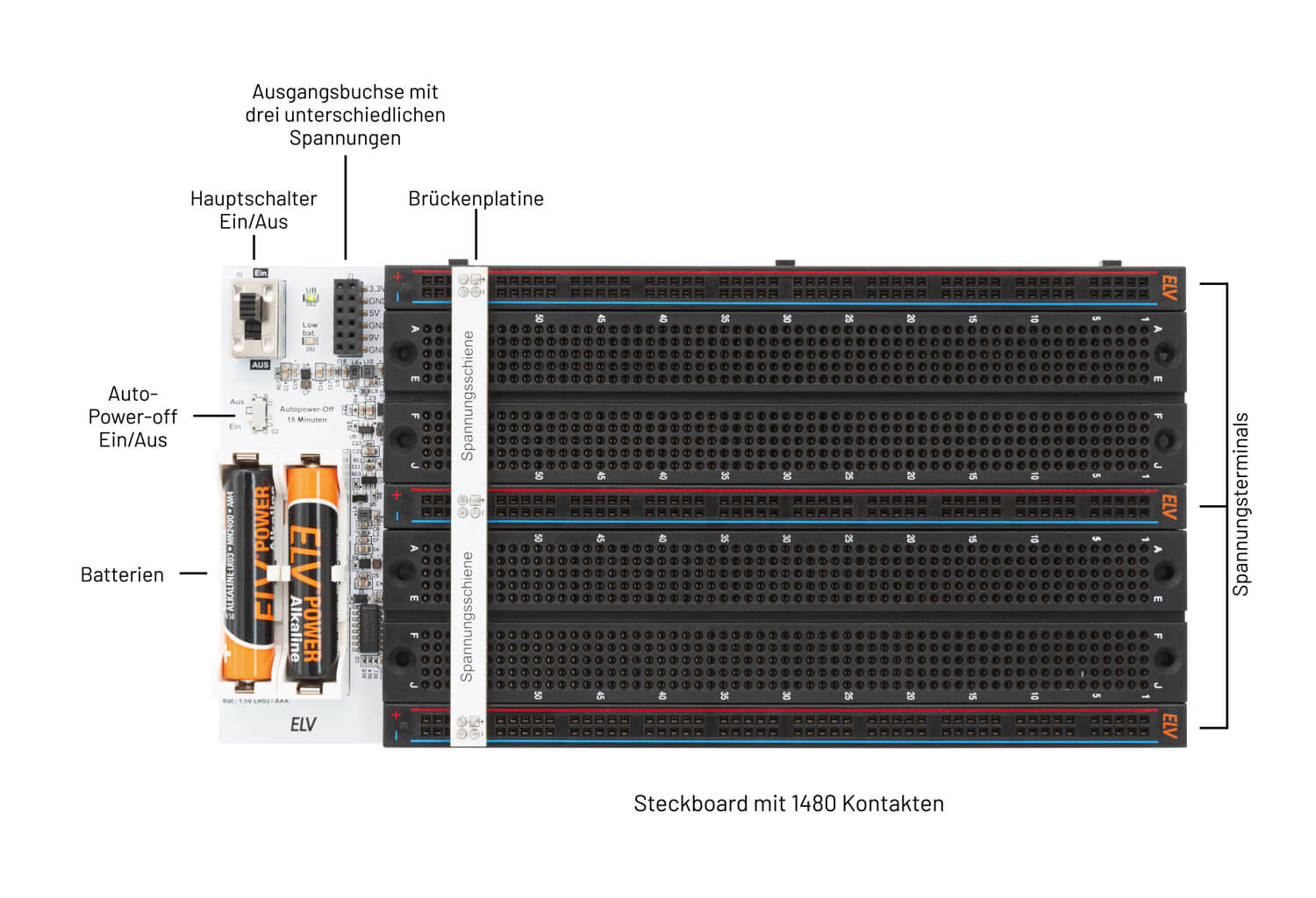

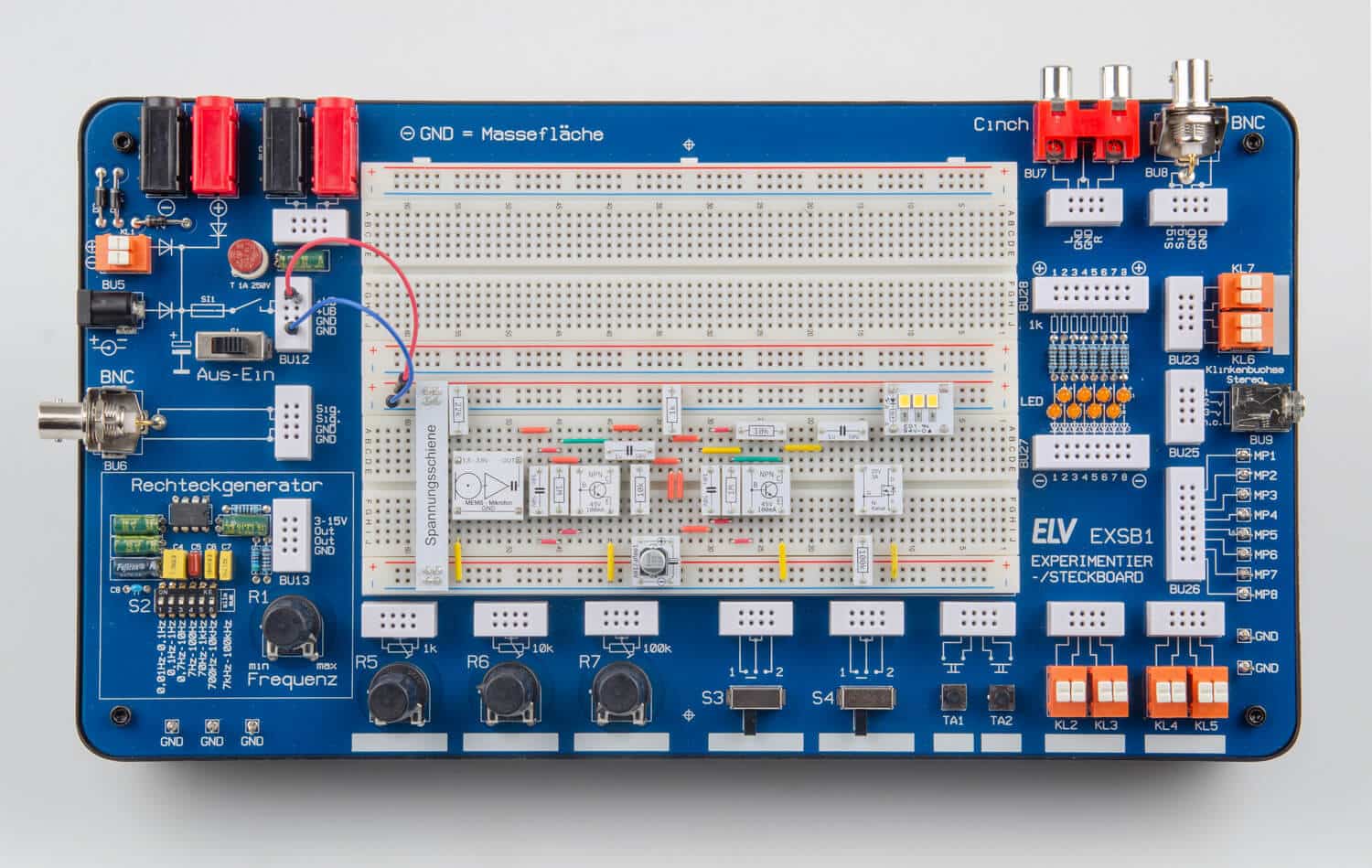

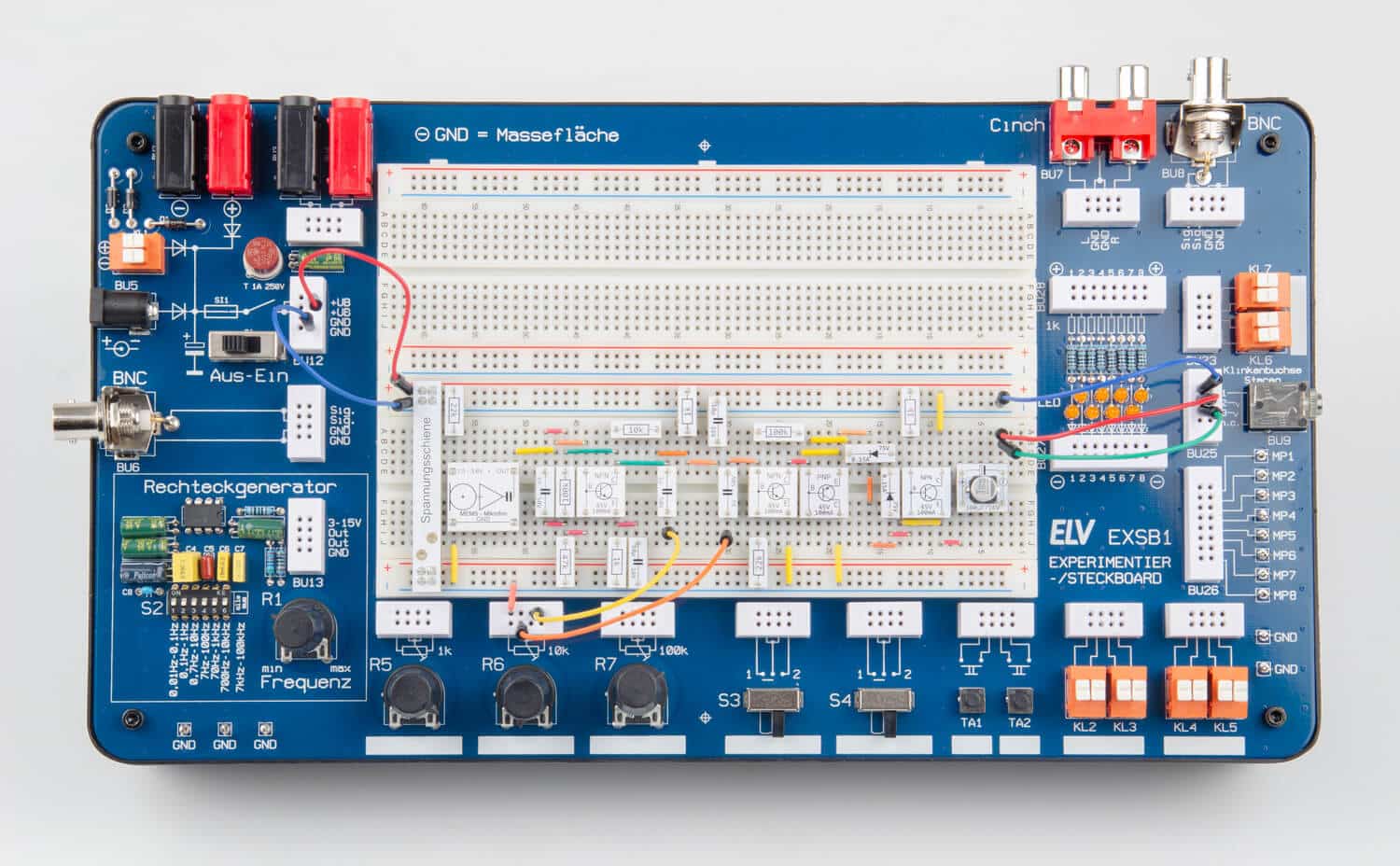

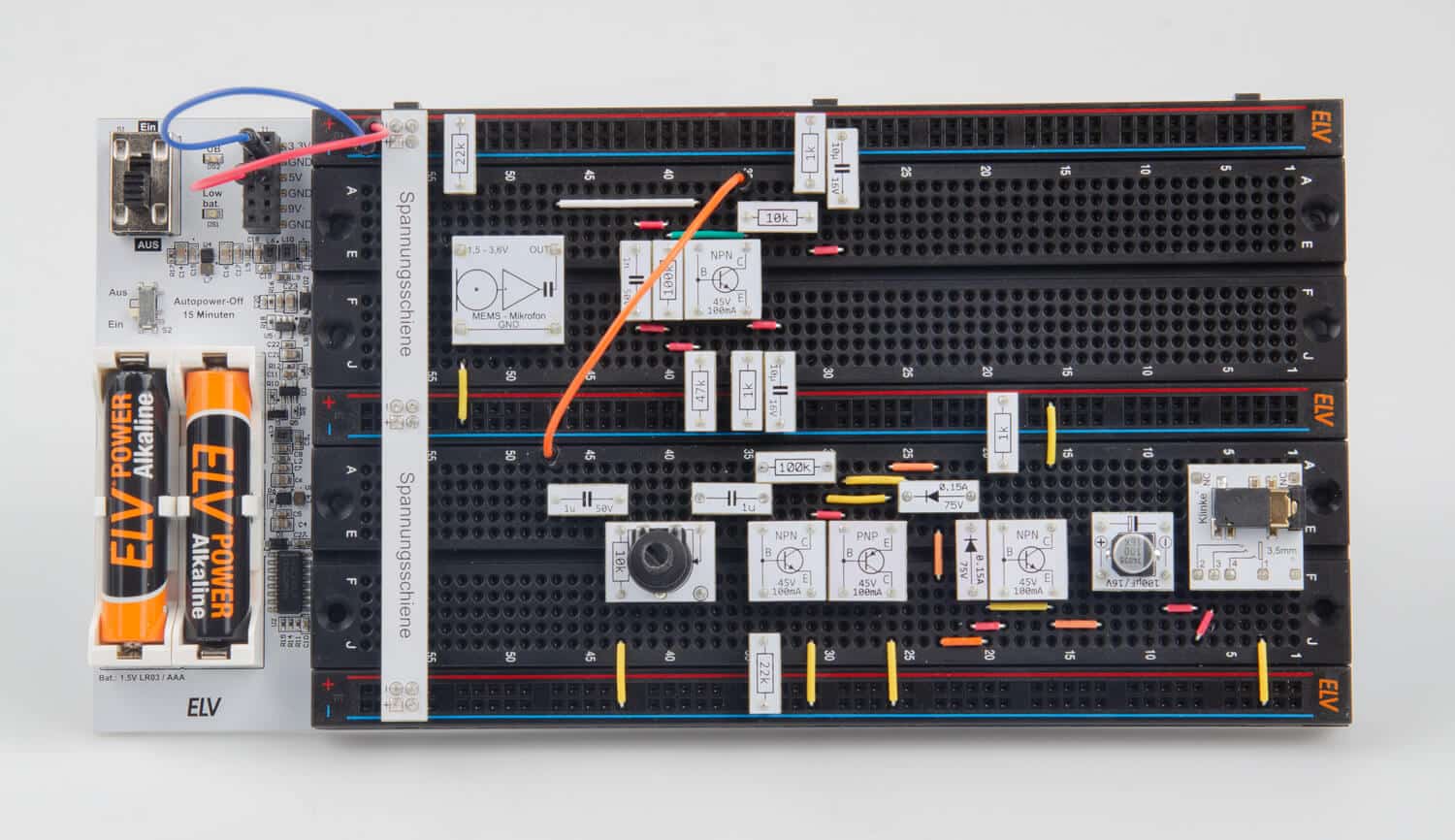

Als Plattform zum Aufbau der Schaltungen dient das Bauteileset PAD-PRO-EXSB, in dem alle für die Beispielschaltungen notwendigen Bauteile im PAD-Format enthalten sind. Die Schaltungen können natürlich auch mit handelsüblichen Bauteilen auf Steckboards oder Lochrasterplatinen nachbaut werden. Vorzugsweise sollte man aber Steckboards verwenden, da es sich um eine Experimentierschaltung und nicht um praxisorientierte Schaltungen handelt. Als Aufbauplattform können Experimentierboards wie z. B. das ELV-EXSB1, das neue EXSB-Midi oder gewöhnliche Steckboards verwendet werden.

Transistoren Grundschaltungen

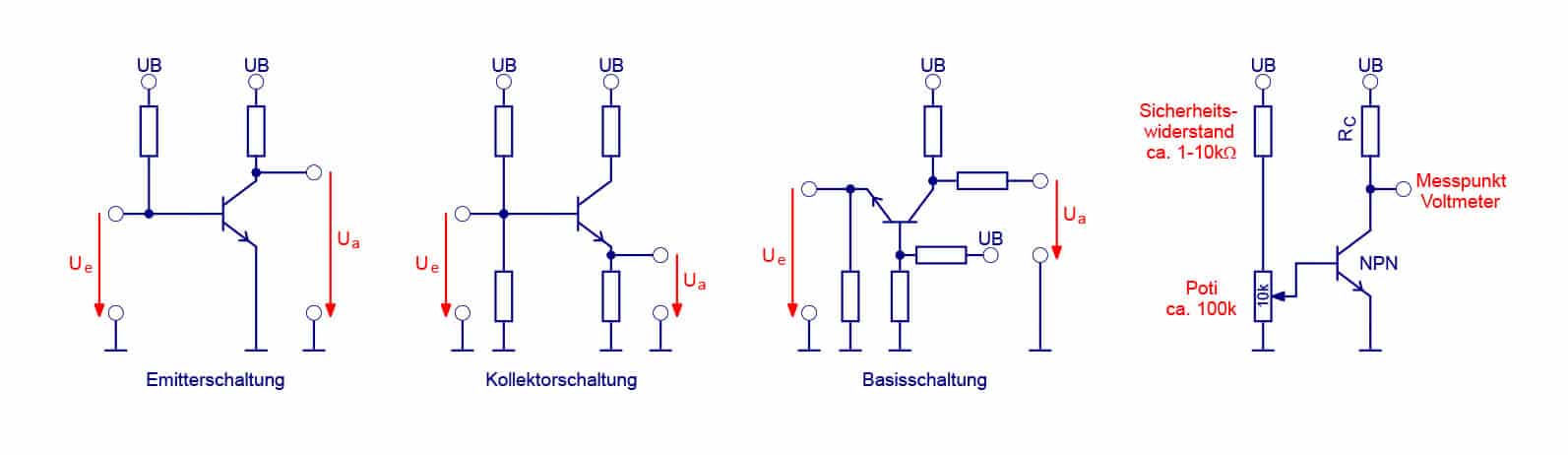

Transistoren können in unterschiedlichen Betriebsarten eingesetzt werden, die als Emitter- Kollektor- und Basisschaltung bezeichnet werden. Die vereinfachten Schaltbilder dieser Grundschaltungen sind in Bild 1 dargestellt. Zur besseren Übersicht der technischen Daten bzw. der Vor- und Nachteile jeder Schaltungsvariante, sind in der Tabelle 1 alle wichtigen Kenndaten aufgelistet.

| Emitterschaltung | Kollektorschaltung | Basisschaltung | |

| Spannungsverstärkung VU | 50–200 (je nach HFE ) | < 1 | 100–1000 |

| Stromverstärkung VI | bis 200 | 10–1000 | < 1 |

| Phasenverschiebung | 180° | 0° | 0° |

| Eingangswiderstand | 1 kΩ – 10 kΩ | 10 kΩ – 100 kΩ | 10 Ω – 100 Ω |

| Ausgangswiderstand | 1 kΩ – 10 kΩ | 10 – 200 Ω | 10 kΩ – 100 kΩ |

| Frequenzbereich | NF-Bereich | NF-Bereich | HF-Bereich |

| Anwendungsbereiche | NF-Verstärker | Impedanzwandler, Stromverstärker | HF-Verstärker Impedanzwandler |

Im Folgenden wollen wir die Grundschaltungen näher betrachten und erklären. Wir beschränken uns hier auf die bipolare NPN-Variante. Schaltungen mit einem PNP-Transistor sind im Prinzip identisch aufgebaut, mit dem Unterschied der entgegengesetzten Polarität der Versorgungsspannung. Zudem betrachten wir nur Schaltungen zur Verstärkung von Wechselspannungen. Eingangs- und Ausgangsseitig dienen hier Kondensatoren zur wechselspannungsmäßigen Kopplung Wir verzichten auf komplizierte Berechnungen und Kennlinienfelder von Transistoren, da diese für Anfänger oft schwer verständlich sind und eher verwirren. Unser Ziel ist es, die grundlegende Funktion einfach und verständlich zu erklären.

Emitterschaltung

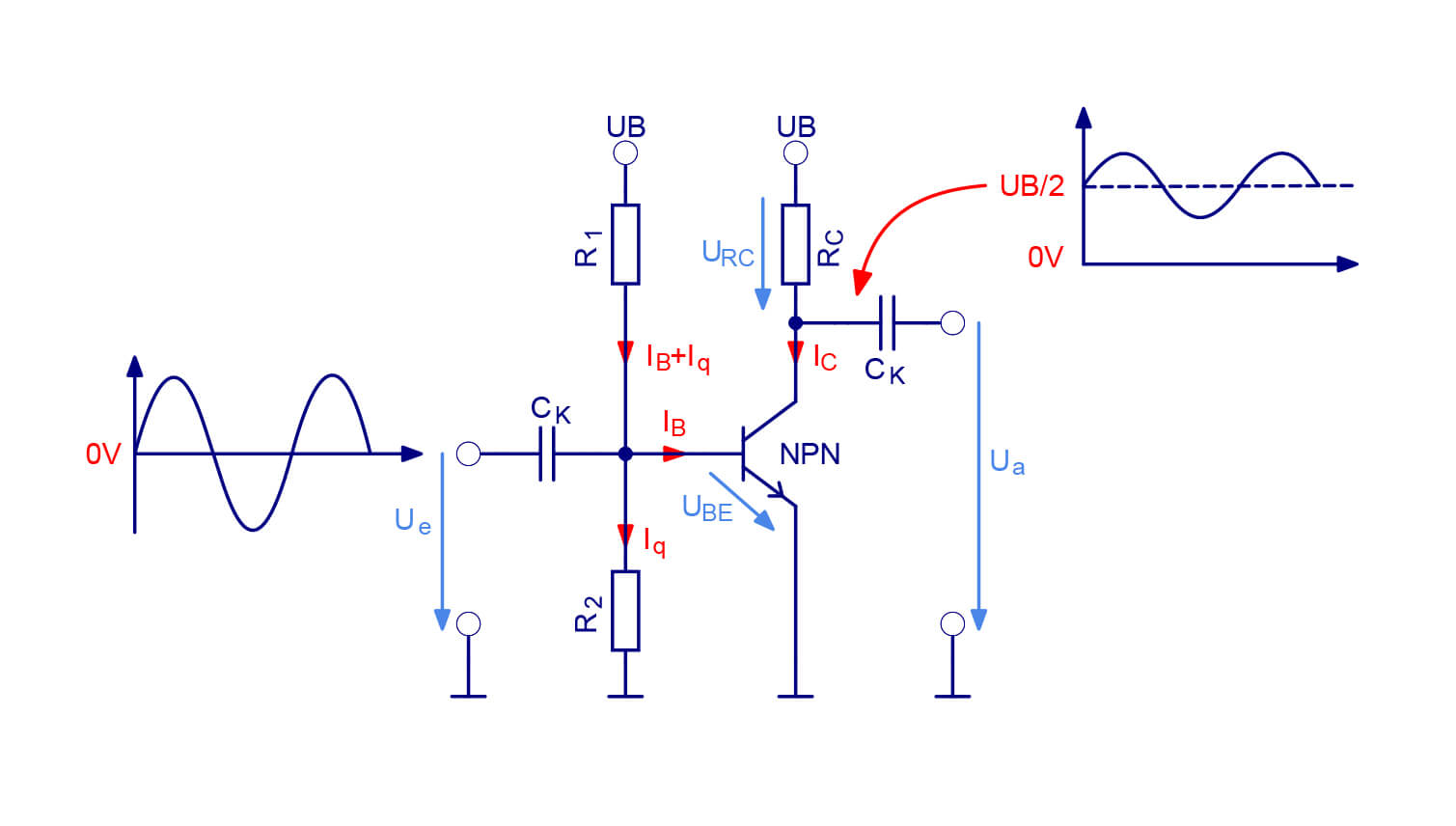

Die Emitterschaltung ist der klassische Spannungsverstärker, der am häufigsten eingesetzt wird, wenn es darum geht, Wechselspannungen zu verstärken. Die einfachste Grundschaltung einer Emitterschaltung mit einem Basisspannungsteiler zeigt Bild 2. Damit eine Transistorstufe einwandfrei arbeitet, muss der Arbeitspunkt festgelegt werden. Der Arbeitspunkt legt den Ruhezustand der Transistorstufe fest, wenn kein Wechselspannungssignal anliegt. Es ist somit eine Einstellung der Gleichspannungswerte. Damit eine Wechselspannung verstärkt werden kann, muss die Spannung am Ausgang höher und auch kleiner werden können, um der Signalform folgen zu können, was als „Hub“ bezeichnet wird. Dass kann nur erfolgen, wenn die Spannung am Kollektor auf einen bestimmten Wert festgelegt wird, idealerweise die halbe Betriebsspannung. Dies ist in dem ausgangsseitigen Oszillogramm in Bild 2 dargestellt.

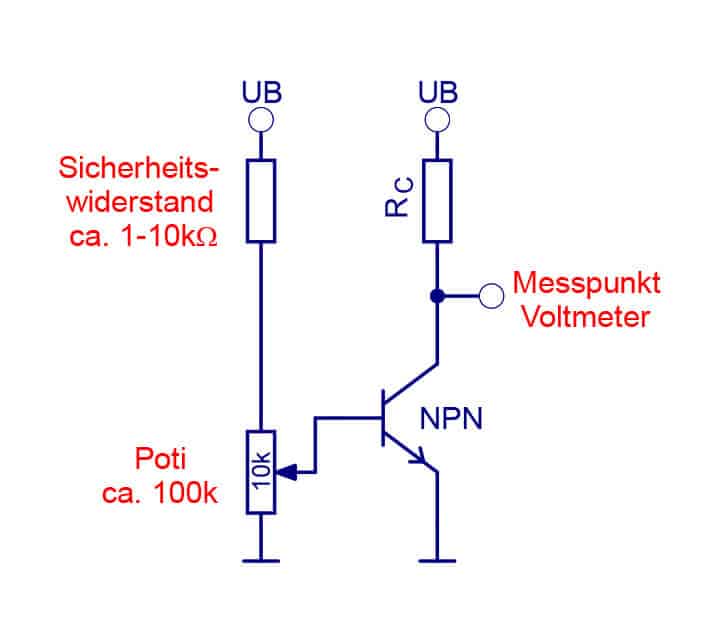

Der Arbeitspunkt in unserer Grundschaltung wird über den Spannungsteiler R1 und R2 festgelegt. Dieser muss so ausgelegt werden, dass sich über dem Widerstand R2 eine Spannung von ca. 0,7 V einstellt, was der Basis-Emitter-Spannung entspricht. In dieser Variante ist es sehr schwierig die Widerstände per Berechnung zu bestimmten, da die Parameter des Transistors sehr unterschiedlich sein können, selbst wenn es sich um den gleichen Typ handelt. Die Exemplarstreuung z. B. der Basis-Emitter-Spannung oder der Stromverstärkung macht eine genaue Berechnung fast unmöglich. Der Verstärkungsfaktor der Transistorstufe wird in erster Linie vom Parameter hFE, also dem Gleichstromverstärkungsfaktor des verwendeten Transistors ab. Möchte man diese Schaltungsvariante einsetzen empfiehlt es sich für R1 und R2 zunächst ein Potentiometer einzusetzen (ca. 100 kOhm), wie indem Testaufbau in Bild 3 zu sehen ist.

Oberhalb des Potis ist noch ein Widerstand, wir nennen der Einfachheit halber „Sicherheitswiderstand“. Dieser wird mit einem Wert von ca. 1 bis 10 kΩ eingefügt, um eine Zerstörung des Transistors zu verhindern. Dies ist notwendig um den Basisstrom zu begrenzen, wenn das Poti auf Anschlag zur Versorgungsspannung gedreht wird. Ohne diesen „Sicherheitswiderstand“ würde die Basis des Transistors direkt mit UB verbunden werden, was zu einem sehr hohen Basisstrom und unweigerlich zur Zerstörung des Transistors führen würde. Für den Kollektorwiderstand RC kann ein Standardwert von 10 kΩ bis 47 kΩ eingesetzt werden. Jetzt misst man mit einem Voltmeter die Spannung am Kollektor des Transistors und stellt mit dem Potentiometer einen Wert von ca. der halben Betriebsspannung ein. Anschließend entfernt man das Poti und misst die beiden sich ergebenen Widerstandswerte (nach Masse und nach UB) mit einem Ohmmeter. Die ermittelten Widerstandswerte können nun als Festwiderstände in die Schaltung eingesetzt werden. Bei dem Wert in Richtung UB muss noch der Wert vom Sicherheitswiderstand hinzuaddiert werden. So kann man den Arbeitspunkt und die notwendigen Widerstände experimentell ohne Berechnung ermitteln.

Nun wollen wir ein grundlegendes Problem aufzeigen, welches eigentlich alle Transistorgrundschaltungen betrifft. Die Transistorparameter wie z.B. die Basis-Emitter-Spannung ändern sich mit der Temperatur. Dies bedeutet, dass sich auch der Arbeitspunkt und auch die Leitfähigkeit sich mit der Temperatur verändert. Dieses Problem lässt sich durch einfache Schaltungsmodifikationen umgehen, wie wir im Folgenden sehen werden. Der erste Lösungsansatz ist die sogenannte Spannungsgegenkopplung. Hier stellt sich zunächst allgemein die Frage: Was ist eine Gegenkopplung?

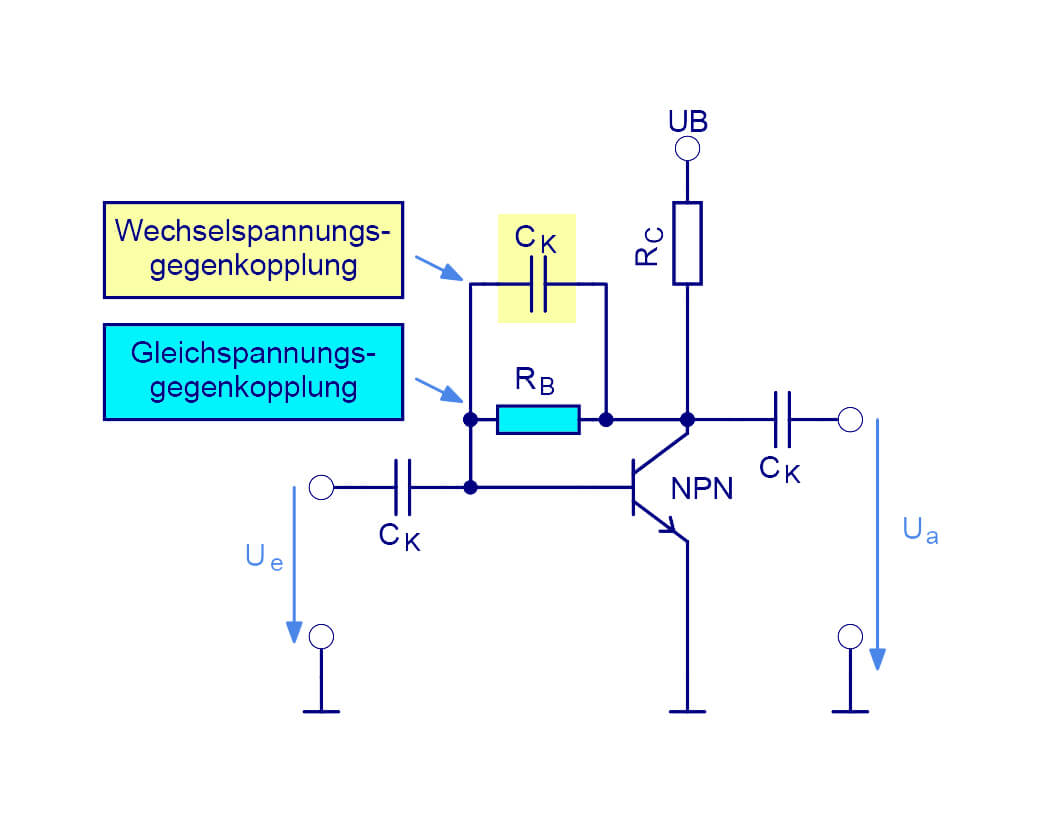

Bei einer Gegenkopplung wird ein bestimmter Anteil der Ausgangsspannung bzw. des Ausgangsstromes auf den Eingang zurückgeführt. Je nach Phasenlage spricht man von Gegenkopplung (Phasenlage = 180°) oder Mittkopplung (Phasenlage = 0°). Wie der Name Gegenkopplung schon sagt, wirkt hier eine vom Ausgang zugeführte Größe der Eingangsgröße entgegen. Schauen wir uns dies der Schaltung in Bild 4a an.

In dieser Schaltungsvariante kommt eine Spannungsgegenkopplung zum Einsatz. Dies geschieht über den Basisvorwiderstand RB der nicht direkt mit der Versorgungspannung verbunden ist, sondern auf den Kollektor, also den Ausgang führt. Der Arbeitspunkt bzw. der Basisstrom wird von RB bestimmt. Bei steigender Temperatur nimmt die Leitfähigkeit des Transistors zu, und es fließt mehr Strom durch den Kollektorwiderstand. Hierdurch sinkt die Spannung am Kollektor und somit auch die Spannung, die über RB zur Basis führt. Als Folge sinkt auch Basisstrom und wirkt der gestiegenen Leitfähigkeit entgegen. Zudem wird hierdurch auch der Arbeitspunkt stabilisiert. Die Spannungsgegenkopplung wirkt sowohl für die Gleich- als auch für die Wechselspannung. Schaltet man einen Kondensator (CGK) parallel zu dem Widerstand RB, so kann die Wechselspannungsgegenkopplung noch verstärkt werden. Eine starke Gegenkopplung bedeutet im Umkehrschluss eine geringere Verstärkung. Da ein Kondensator einen frequenzabhängigen Blindwiderstand (XC) aufweist, können wir diese Eigenschaft gezielt einsetzen, um bestimmte Frequenzbereiche abzuschwächen. Die Wechselspannungsgegenkopplung ist durch den Kondensator CGK frequenzabhängig und bildet je nach Kapazität ein Tiefpassfilter. Je größer der Kondensatorwert desto niedriger die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters.

Die Berechnung der Widerstände für Basisspannungsteiler ist nicht so einfach, da hier der Stromverstärkungsfaktor des Transistors eine entscheidende Rolle spielt und ist vom jeweilen Transistortyp abhängig. Auch hier kann der notwendige Basisvorwiderstand experimentell mit einem Poti ermittelt werden, wie wir dies schon bei der vorherigen Schaltung getan haben. Ein zusätzlicher „Sicherheitswiderstand“ ist nicht erforderlich, deshalb kann RB testweise durch ein Poti ersetzt werden um den passende Wert für RB zu ermitteln. Als Kollektorwiderstand sollte ein Wert zwischen 10 kΩ und 47 kΩ gewählt werden. Mit dem Poti wird dann ein Gleichspannungswert am Kollektor von ca. UB/2 eingestellt.

Diese Schaltung wird gerne in Vorverstärkerschaltung im Audiobereich eingesetzt, da der Eingangswiderstand relativ groß ist. Dies ist vorteilhaft bei Signalquellen mit niedriger Ausgangsspannung und hoher Impedanz, wie es z.B. bei gängigen Mikrofonen der Fall ist. Der Verstärkungsfaktor wird im Wesentlichen von dem Stromverstärkungsfaktor des verwendeten Transistors bestimmt und liegt im Bereich von 50 bis 200.

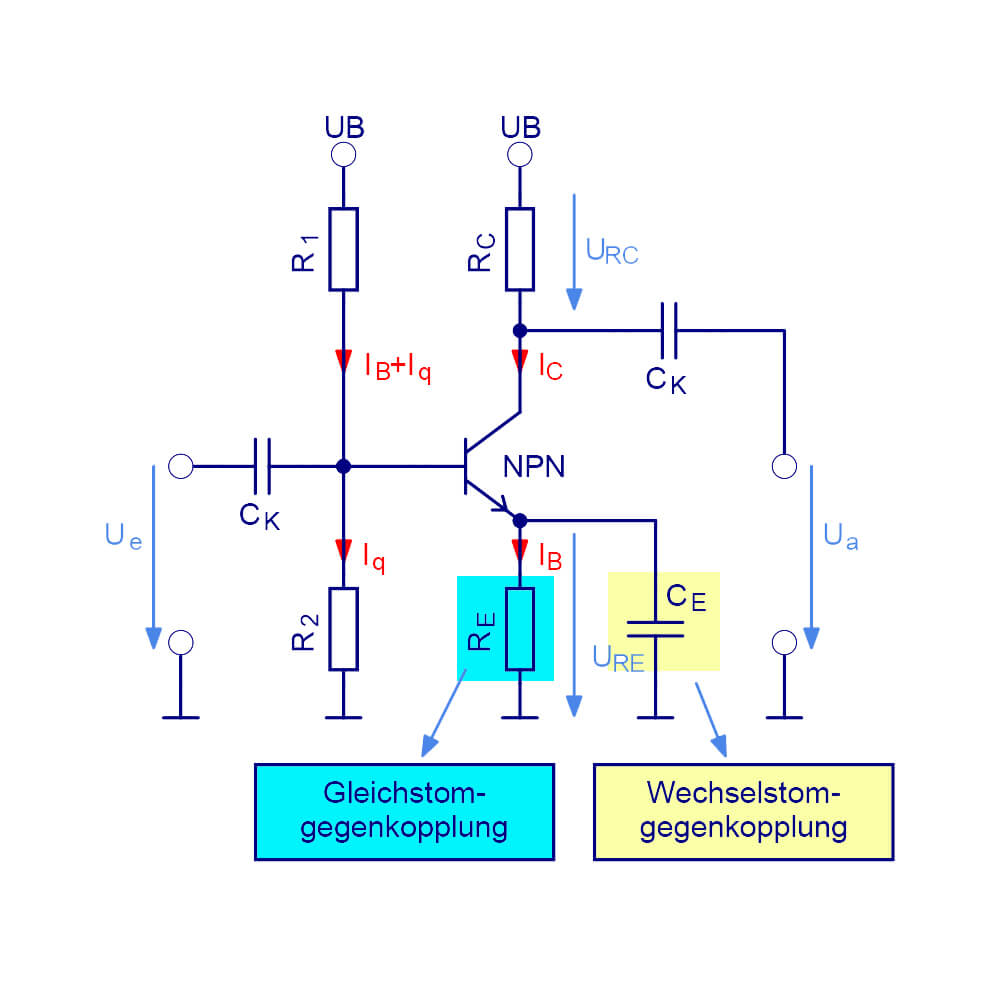

Schauen wir uns nun eine Schaltungsvariante an, bei eine Stromgegenkopplung zum Einsatz kommt, wie sie in Bild 4 /b dargestellt ist. Der entscheidende Unterschied ist der zusätzlich Widerstand RE im Emitterzweig. Hiermit wird eine Stromgegenkopplung erreicht, die folgendermaßen funktioniert. Wenn z.B. die Temperatur ansteigt, vergrößert sich der Kollektorstrom und somit auch der Strom durch den Emitterwiderstand RE . Ein höherer Strom durch einen Widerstand verursacht einen höheren Spannungsabfall. Die Spannung über dem Emitterwiderstand wirkt der Basis-Emitter-Spannung entgegen, so dass der Basisstrom sinkt und somit eine Temperaturkompensation stattfindet. Diese Gegenkopplung kann für Wechselspannungen aufgehoben werden, wenn man zusätzlich einen Kondensator CE parallel zum Emitterwiderstand schaltet. Wie wir wissen wird der Blindwiderstand XC eines Kondensators mit steigender Frequenz kleiner (niederohmiger). Der Kondensator hebt die Gegenkopplung für Wechselspannungen durch den Emitterwiderstand wieder auf, weil der Emitterwiderstand für Wechselspannung praktisch kurzgeschlossen wird. Durch einen Kondensator am Emitter wird, je nach Kapazität, die Verstärkung für entsprechenden Frequenzen angehoben. Je größer die Kapazität, des mehr werden tiefe Frequenzen verstärkt.

Im Gegensatz zu den anderen Grundschaltung lässt sich bei dieser Variante der Emitterschaltung der Verstärkungsfaktor recht gut berechnen. Wenn z.B. der Kollektorwiderstand und der Emitterwiderstand gleich groß sind, fällt nach dem ohmschen Gesetz über jedem Widerstand auch die gleiche Spannung ab, da der fließende Strom durch beide Widerstände fast gleich ist. Der Emitterstrom ist geringfügig größer, da hier ja noch der Basisstrom hinzuaddiert werden muss. Diese kleine Abweichung kann rechnerisch vernachlässigt werden.

Die Spannungsverstärkung ist also ![]() .

.

Ist der Kollektorwiderstand um den Faktor 10 größer als der Emitterwiderstand, ergibt sich an folgendem Beispiel eine Spannungsverstärkung von 10: ![]()

Falls kein Emitterkondensator vorhanden ist, gilt diese Berechnung für Gleich- und Wechselspannung gleichermaßen. Mit einem parallel zum Emitterwiderstand geschalteten Kondensator ändert sich die Formel, da RE durch die Parallelschaltung von RE und dem Blindwiderstand XC des Kondensators ersetzt werden muss.

Der Verstärkungsfaktor für Wechselspannung steigt extrem an, da XC mit steigender Frequenz immer kleiner wird. Die Kapazität des Emitterkondensators entscheidend für die Grenzfrequenz, also der Frequenz, ab die Verstärkung zunimmt. In der Regel nimmt man hier einen größeren Wert (> 10µF) um auch den niedrigen Frequenzbereich abzudecken. Wir verzichten hier auf eine detaillierte Erklärung für die Berechnung der einzelnen Widerstände für die Arbeitspunkteinstellung. Hierfür bräuchte man für den verwendeten Transistor das entsprechende Kennlinienfeld, um den Arbeitspunkt exakt zu bestimmen. Wie auch bei den vorherigen Varianten, können die passenden Widerstandswerte mit einem Poti ermittelt werden. Wer es ganz einfach haben möchte, nimmt für R1 und R2 jeweils ein Wert von ca. 47–100 kΩ. Damit liegt man auf der sicheren Seite und es stellt sich ein Arbeitspunkt im Bereich der halben Betriebsspannung ein. Ein Beispiel für diese Verstärkerstufe findet sich in der Beispielschaltung Mikrofon-Verstärker (siehe unten.)

Kollektorschaltung

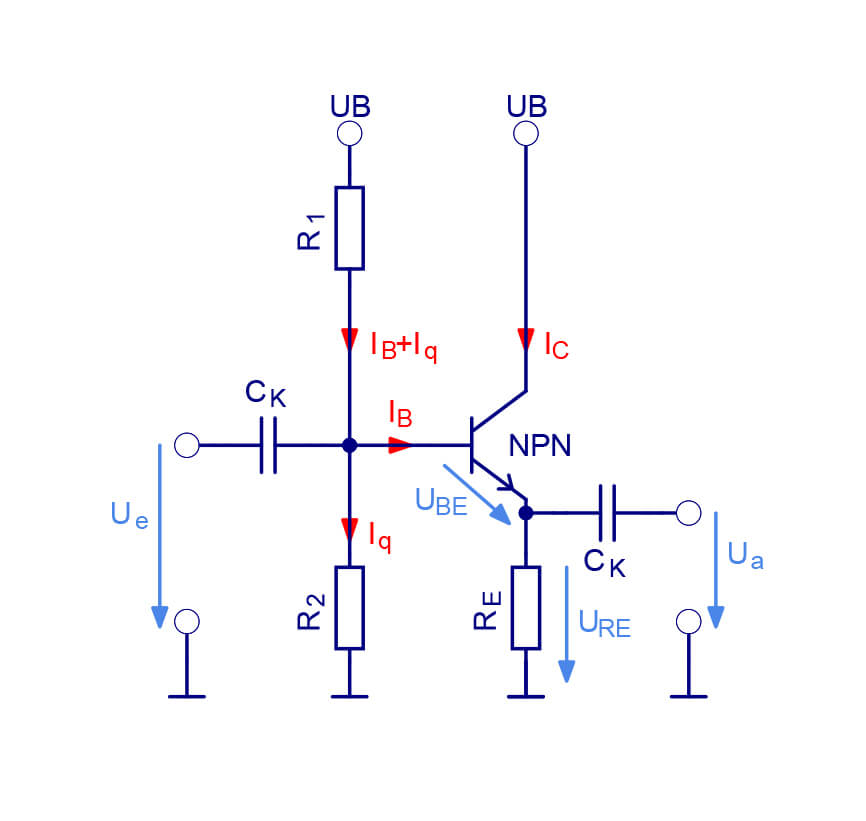

Bei einer Kollektorschaltung (Bild 5) liegt der Kollektor an Betriebsspannung und am Emitter wird das Ausgangssignal abgegriffen. Die Ausgangsspannung am Emitter ist um die Basis-Emitter-Diodenstrecke (ca. 0,7 V) kleiner als die Eingangsspannung. Es findet keine Spannungsverstärkung statt, so dass die Ausgangsspannung um einen Offset kleiner als die Eingangsspannung ist. Die Schaltung wird deshalb auch als Emitterfolger bezeichnet. Was die Kollektorschaltung auszeichnet ist eine sehr hohe Stromverstärkung (siehe auch Tabelle 1), weshalb diese Schaltung seht gut zum Treiben von Lasten geeignet ist. Ein häufiger Anwendungsfall ist der Einsatz als Impedanzwandler, da der Eingangswiderstand sehr hoch und der Ausgangswiderstand hingegen relativ klein ist. Bei der Verstärkung von Wechselspannung sind Koppelkondensatoren zu verwenden. Möchte man diese Schaltung als Impedanzwandler mit einem relativ niedrigen Ausgangswiderstand einsetzen, ist die Dimensionierung der Bauteile relativ einfach. Für den Basisspannungsteiler setzt man identische Werte (z.B. 10 kΩ) ein. An der Basis sollte dann eine Spannung von ca. UB/2 anliegen. Am Emitter liegt eine Spannung an, die um die Basis-Emitterspannung (0,7 V) kleiner ist. Als Richtwert für den Emitterwiderstand nimmt man einen Wert von ca. 1 kΩ. Man sollte hier bedenken, dass der Stromverbrauch mit sinkendem Emitterwiderstand zunimmt.

Basisschaltung

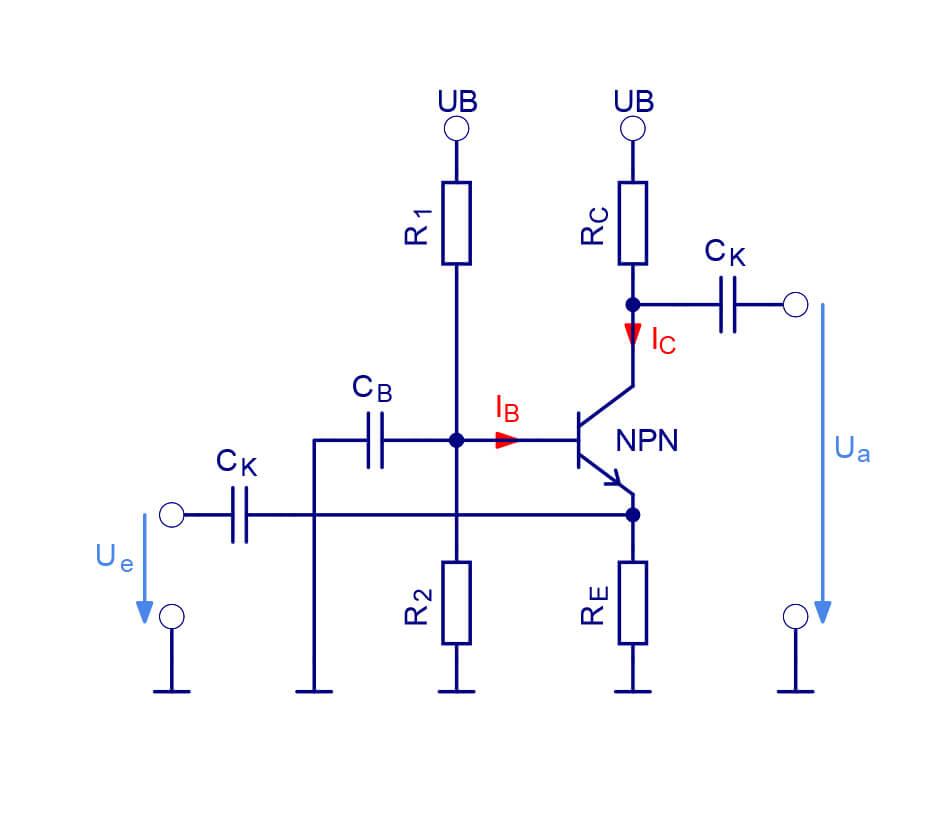

Eine etwas exotische Grundschaltung ist die Basisschaltung, die in der Praxis eher in HF-Schaltungen eingesetzt wird. Ein Transistor wird über eine Spannung/Strom zwischen Basis und Emitter angesteuert. In der Regel liegt der Emitter entweder direkt oder wechselspannungsmäßig an Masse und über die Basis wird der Transistor angesteuert. Dies lässt sich auch umkehren, in dem man die Basis wechselspannungsmäßig an Masse legt und den Emitter ansteuert. Wie man in Bild 6 erkennt, sieht die Basisschaltung auf den ersten Blick aus, wie eine normale Emitterschaltung. Im Detail erkennt man, dass das Eingangssignal über einen Koppelkondensator auf den Emitter und nicht auf die Basis führt, während die Basis über den Kondensator CB wechselspannungsmäßig auf Masse liegt. Gleichspannungsmäßig verhält sich diese Schaltung, wie eine Emitterschaltung mit Emitterwiderstand (Stromgegenkopplung). Der Arbeitspunkt für Basis wird mit dem Spannungsteiler R1/R2 geniert. Im Prinzip kann die Basisschaltung, in Bezug auf Schaltungsdimensionierung, wie eine Emitterschaltung behandelt werden. Der Eingangswiderstand der Basisschaltung ist relativ klein, weshalb diese Schaltung für Spezialanwendung wie z. B. Impedanzwandler eingesetzt wird. Dank der relativ hohen Grenzfrequenz findet man diese Schaltungstechnik oft in HF-Verstärkerschaltungen.

Gegentaktendstufe

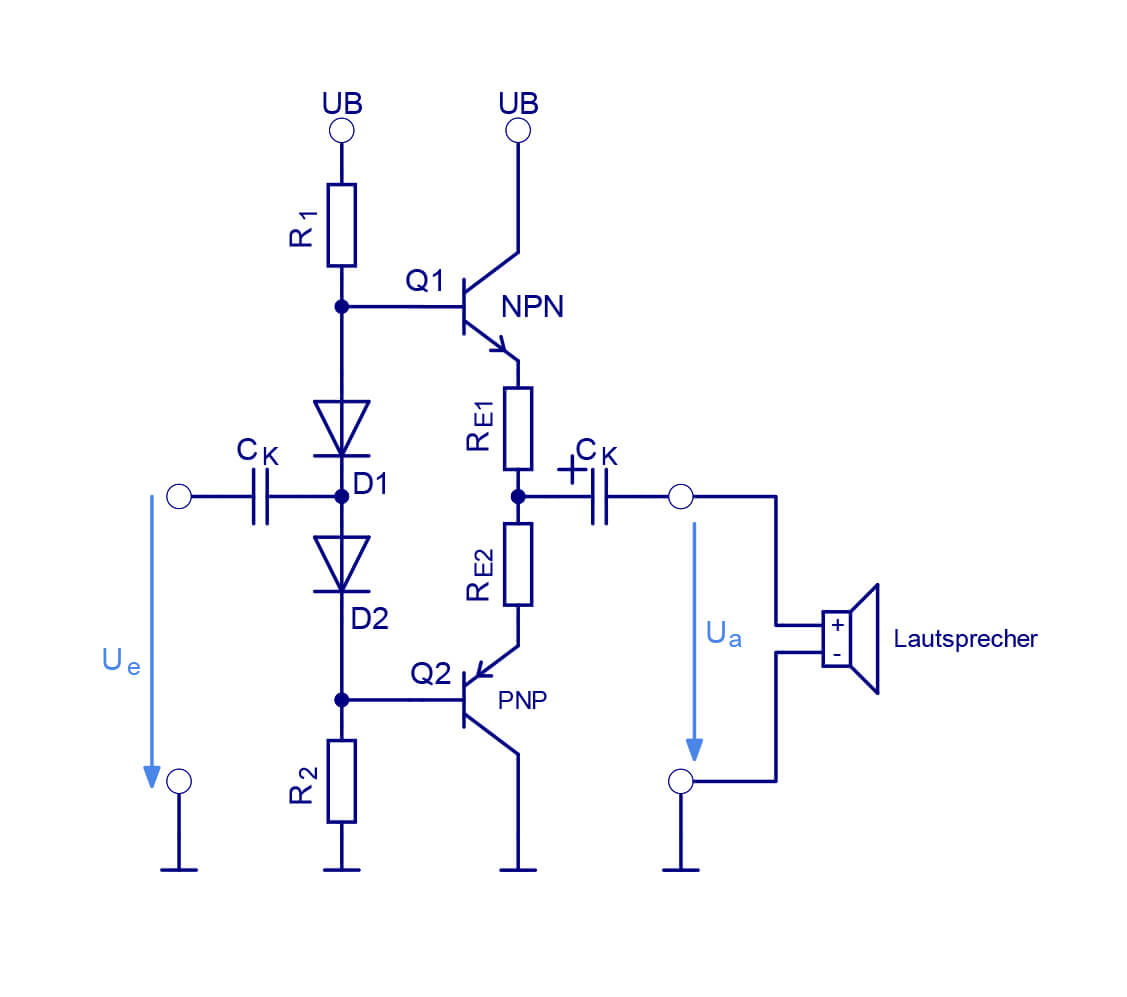

Möchte man einen Lautsprecher oder einen Kopfhöher ansteuern ist eine Verstärkerstufe mit höheren Ausgangströmen erforderlich, da ein Lautsprecher in der Regel eine Impedanz von 4 bis 8 Ohm aufweist, also relativ niederohmig ist. Auch ein Kopfhöher mit einer Impedanz von ca. 32 Ohm benötigt mehr Strom, als eine normale Transistorstufe liefern kann. In solchen Fällen benötigt man eine richtige Endstufe, die ausreichend Strom liefert. Hier kommt eine Gegentaktendstufe zum Einsatz, wie sie in Bild 7 dargestellt ist. Eine Gegentaktendstufe besteht aus zwei Transistoren, wobei der NPN-Transistor die positive und der PNP-Transistor die negative Halbwelle einer Wechselspannung verstärkt. Gegentakt bedeutet, dass immer nur ein Transistor gleichzeitig aktiv ist.

Diese Endstufe kann mit einer symmetrischen oder unsymmetrischer Betriebsspannung versorgt werden. Bei der symmetrischen Spannungsversorgung gibt es eine positive und eine negative Spannung, für jede Halbwelle also eine eigene Spannung. Möchte man die Endstufe mit einer unsymmetrischen Betriebsspannung versorgen, wie in unserem Beispiel, liegt am Ausgang im Ruhezustand eine Gleichspannung an, die der halben Betriebsspannung entspricht. Um das Signal auszukoppeln ist ein Ausgangskondensator erforderlich, da ein Lautsprecher durch die Gleichspannung zerstört wird. Ein großes Problem solcher Endstufen ist die Ruhestromeinstellung. Der Ruhestrom muss so ausgelegt sein, dass die Transistoren gerade leitend werden. Dies geschieht durch eine Vorspannung, die mit den beiden Dioden über denen jeweils eine Spannung von 0,7 abfällt. Wenn man sich das Bild 7 anschaut, sieht man, dass ein Strom durch R1, denen beiden Dioden D1 und D2, sowie dem Widerstand R2 fließt. Die Transistoren arbeiten im sogenannten AB-Betrieb. In der Grundschaltung wird das Eingangssignal über einen Koppelkondensator CK eingespeist. Die beiden Emitterwiderstände RE1 und RE2 erfüllen den Zweck einer Stromgegenkopplung, wie wir es von der Emitterschaltung her kennen.

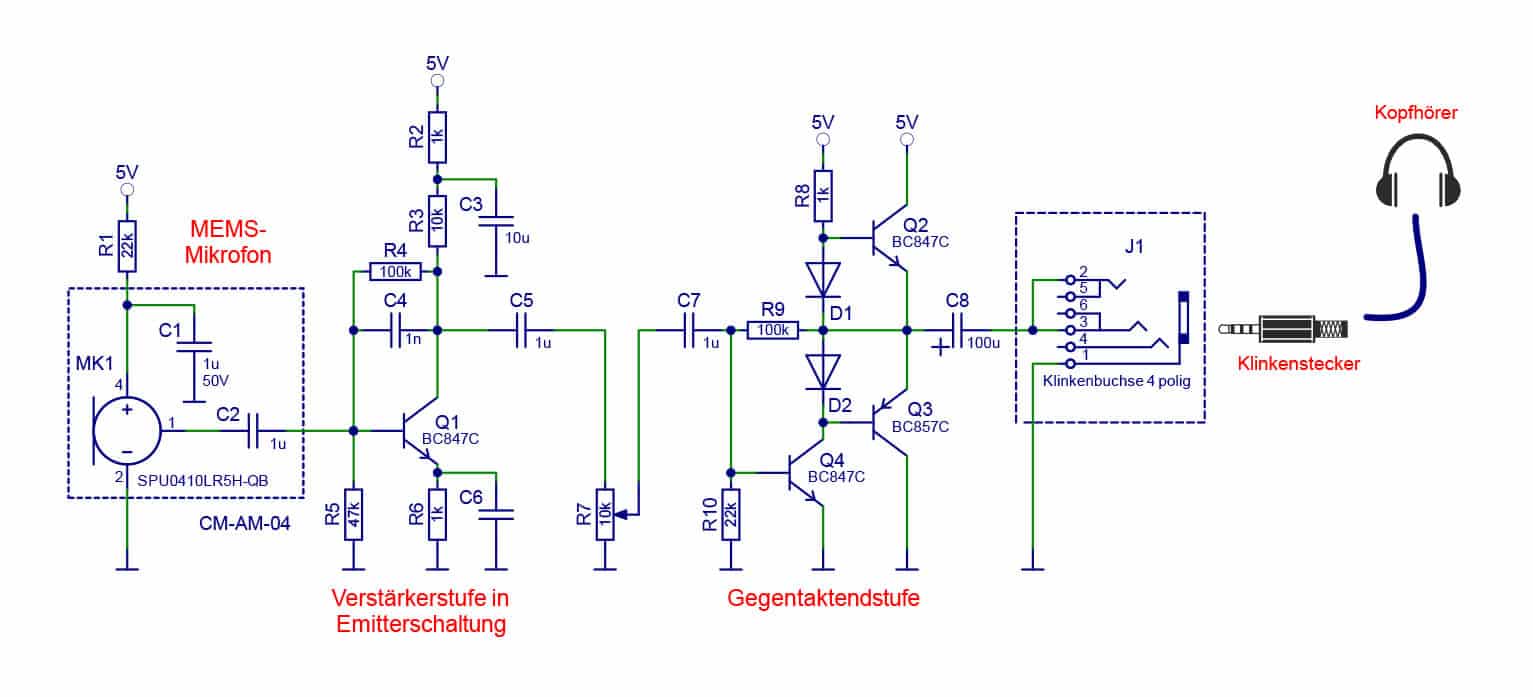

Eine modifizierte Version kommt in Anwendungsbeispiel eines Mikrofonverstärkers (Bild 9) zum Einsatz. Dort ist der Widerstand R2 durch einen Transistor (Q4) ersetzt worden, der in Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung arbeitet. Spannungsgegenkopplung deshalb, weil der Basiswiderstand R9 mit dem Ausgangspunkt verbunden ist.

Hinweis! Die hier vorgestellte Schaltung in Bild 7 ist eine reine Grundschaltung. Wenn man sich Schaltbilder von fertigen Endstufen anschaut, erkennt man zwar das Grundmuster wieder, aber es wird dort sehr viel mehr Aufwand getrieben, was die Ruhestromeinstellung betrifft. So sollen lineare Verzerrungen minimiert und der Arbeitspunkt möglichst stabil gehalten werden. Aber trotz dieser Einfachheit – unsere Grundschaltung funktioniert, wie man am Beispiel des Mikrofonverstärkers sieht.

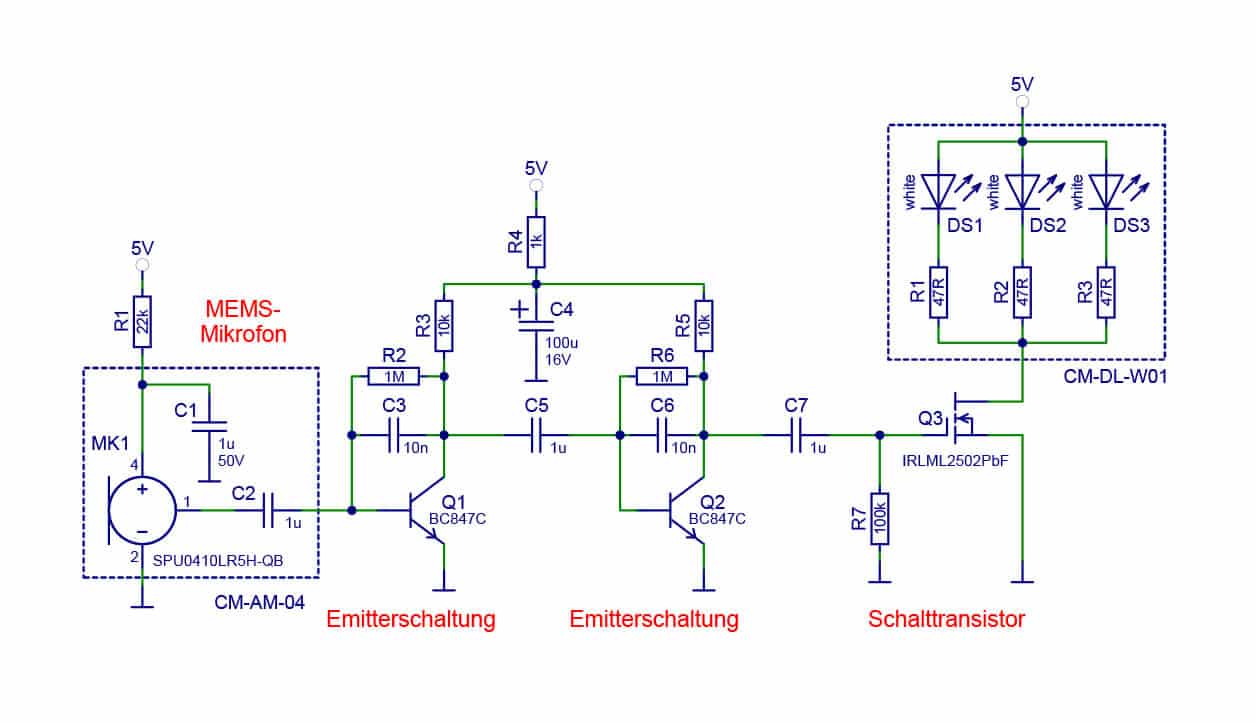

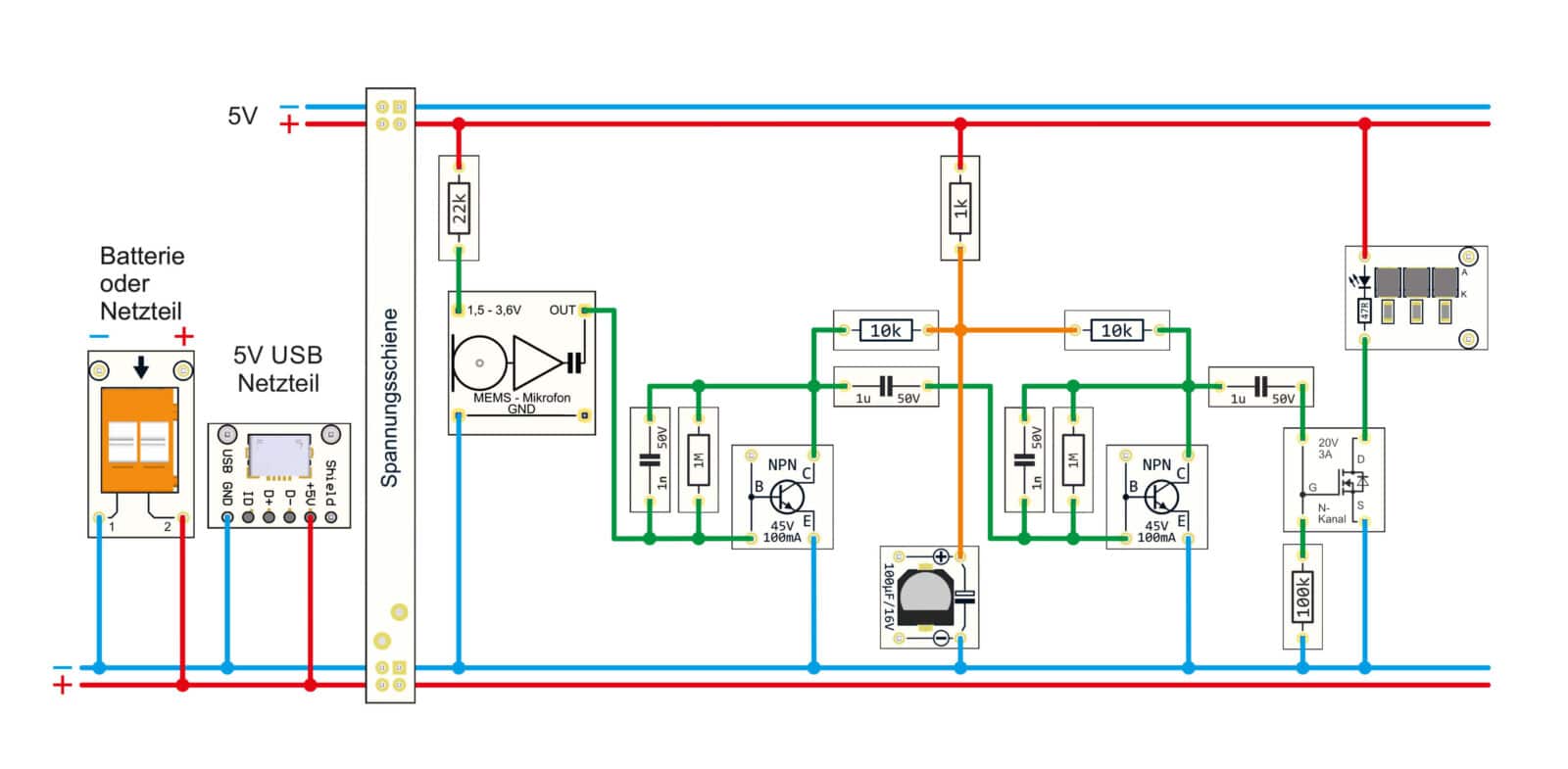

Anwendungsbeispiel – Lichtorgel

Unsere erste Beispielschaltung ist eine einfache Lichtorgel. Eine klassische Lichtorgel hat mehrere Kanäle für unterschiedliche Frequenzbereiche. Unsere kleine Schaltung hat nur einen Kanal und könnte auch als Geräuschdetektor bezeichnet werden. Über ein Mikrofon werden Umgebungsgeräusche aufgenommen, verstärkt und optisch mit Hilfe einer LED angezeigt. Wie man im Schaltbild (Bild 8) erkennt, gibt es zwei Verstärkerstufen. Hierbei handelt es sich zwei hintereinandergeschaltete Emitterschaltungen rund um die Transistoren Q1 und Q2 mit Spannungsgegenkopplung. Die beiden Kollektorwiderstände R3 und R5 sind nicht direkt mit der Versorgungsspannung verbunden, sondern über einen Tiefpassfilter, bestehend aus R4 und C4. Dies ist notwendig, da auf der Versorgungsspannung Störungen (Ripple) entstehen können, verursacht die geschaltete LED. Der Widerstand R4 und der Kondensator C4 sorgen für eine saubere Spannung zum Betrieb der beiden Verstärkerstufen.

Jede Transistorstufe verstärkt das Signal um einen Faktor von ca. 200, was einer Gesamtverstärkung von 40000 (200 x 200) entspricht. Durch die Wechselspannungsgegenkopplung mit den Kondensatoren C3 und C6 werden hohe Frequenzen unterdrückt und nur die tiefen Frequenzen unterhalb von ca. 150 Hz verstärkt. Dadurch reagiert unsere Lichtorgel vorwiegend auf Musik und Sprache im niedrigen Frequenzbereich. Das verstärkte Audiosignal gelangt über den Koppelkondensator C7 auf das Gate des MOSET-Transistors Q3. Sobald die Spannung einen Wert von 1,5 V überschreitet, schaltet der MOSFET durch und die LED leuchtet auf. Die LED blinkt dann im Takt der Musik oder Sprache, je nach Intensität, auf. In unserem Beispiel haben wir das LED-Cluster-Modul verwendet, auf dem 3 weiße LEDs untergebracht sind. Man kann im Prinzip auch eine einzelne LED verwenden, vorausgesetzt es ist ein strombegrenzender Vorwiderstand eingefügt. Für die Schaltung gibt es einen Aufbauvorschlag, der im Abschnitt „Nachbau der Beispielschaltungen“ beschrieben ist.

Anwendungsbeispiel – Mikrofonverstäker

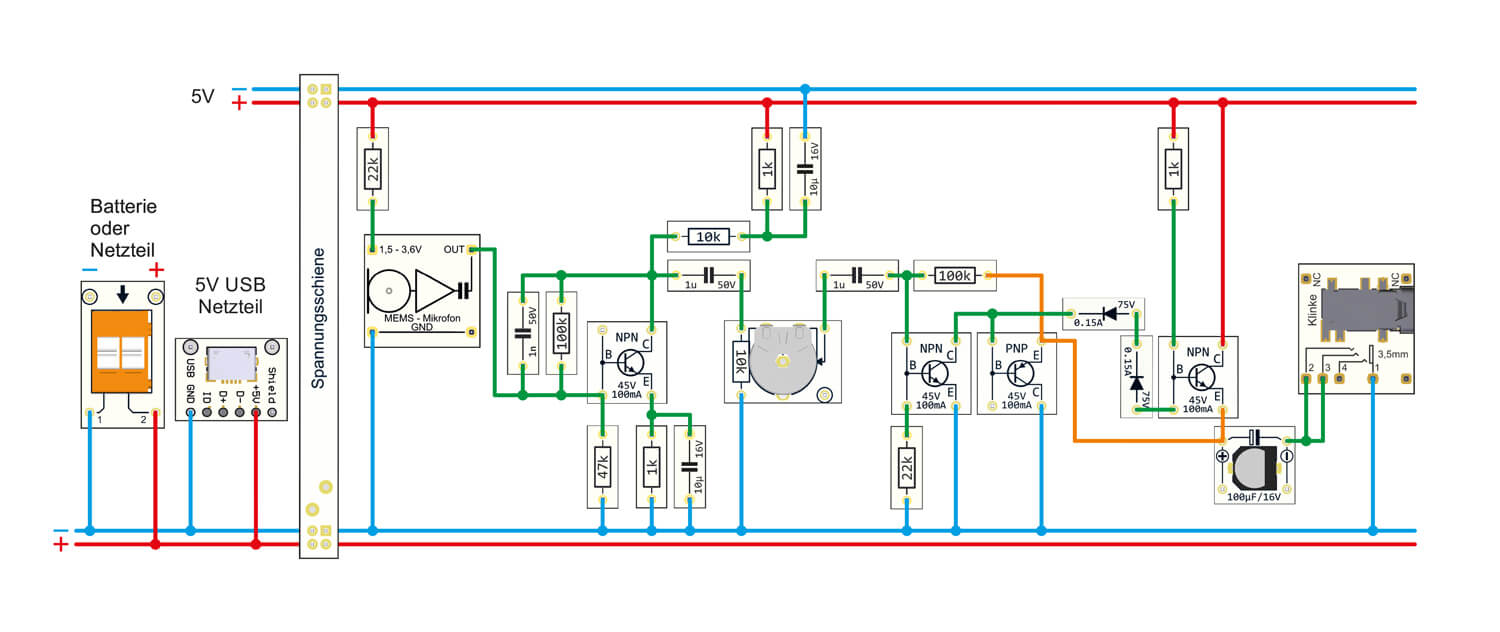

Bei der zweiten Beispielschaltung handelt es sich um einen Mikrofonverstärker, dessen Schaltbild in Bild 9 dargestellt ist. Auch hier kommt das MEMS-Mikrofon zum Einsatz, dessen Ausgangssignal zunächst mit der Transistorstufe Q1 verstärkt wird. Diese Transistorstufe ist eine Emitterschaltung in der alle beschriebenen Gegenkopplungsmaßnahmen zum Einsatz kommen. Mit dem Basiswiderstand R4 wird eine Gleichspannungsgegenkopplung erreicht. Der parallel geschaltet Kondensator C4 wirkt als Wechselspannungsgenkopplung und unterdrückt höhere Frequenzen oberhalb von ca. 10 kHz. Die im Emitterzweig vorhandenen Bauteile R6 und C6 sorgen für Stromgegenkopplung. In dieser Transistorstufe kommen alle beschrieben Gegenkopplungsarten zum Einsatz. Wie bei der Lichtorgel auch, wird die Versorgungsspannung zusätzlich mit einem Tiefpassfilter, bestehend aus R2 und C3 von evtl. auftretenden Störungen befreit. Das verstärkte Signal gelangt dann über den Koppelkondensator C5 auf ein Poti R7, mit dem die Lautstärke eingestellt werden kann. Um eine ausreichende Leistung für den Betrieb eines Ohrhörers zu erreichen, kommt eine Gegentaktendstufe zum Einsatz. Wie genau diese funktioniert, haben wir im Abschnitt „Gegentaktendstufe“ erklärt. Die Ausgangsleistung dieser kleinen Endstufe reicht aus, um einen Ohr- bzw. Kopfhörer mit einer Impedanz von 32 Ohm anzusteuern. Das Ausgangssignal der Endstufe weist einen Gleichspannungsanteil auf, der mit dem Koppelkondensator C8 entfernt wird.

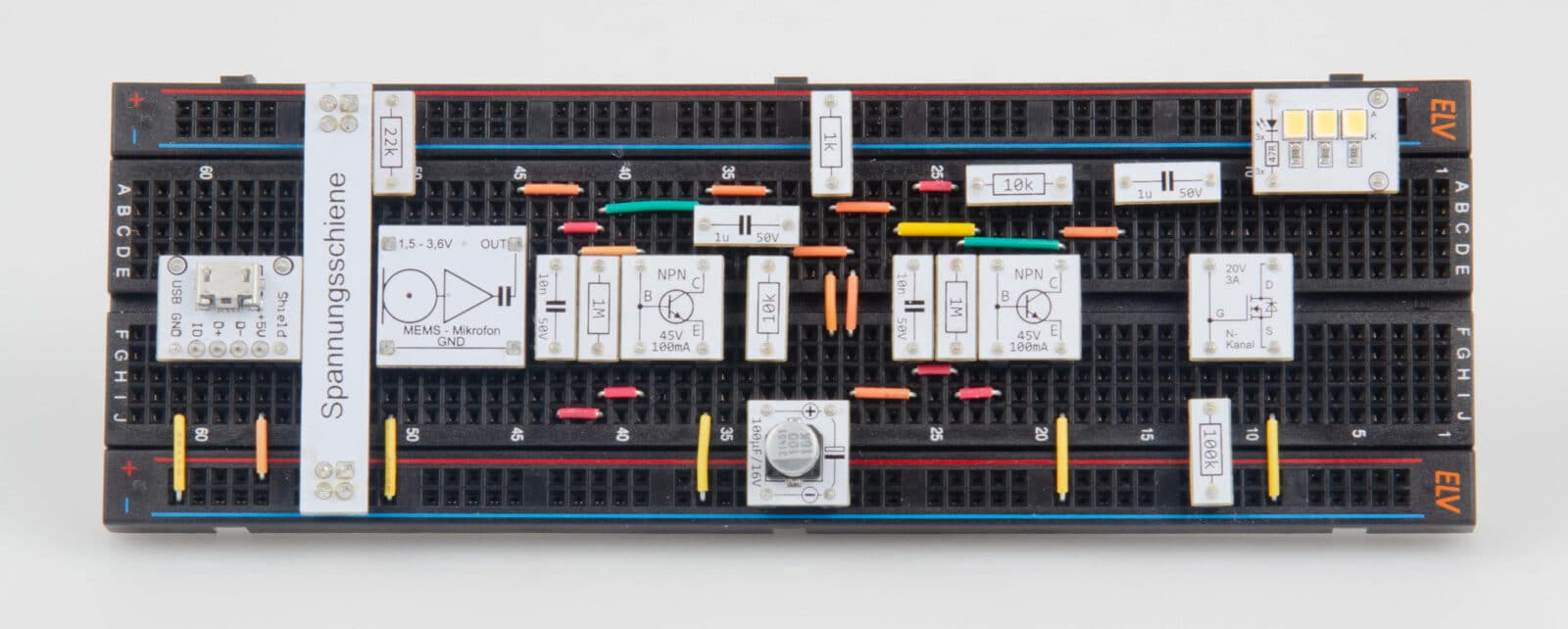

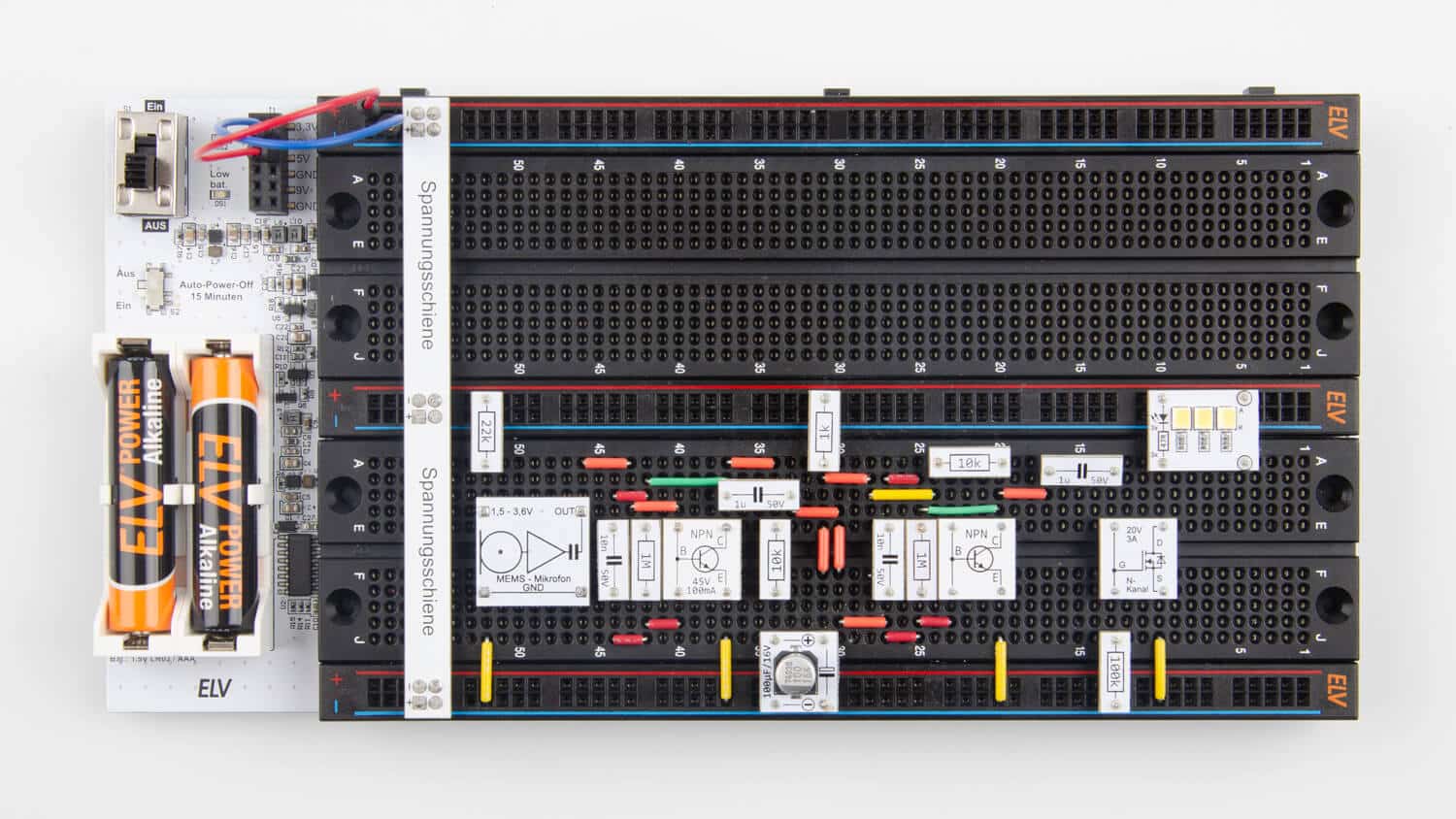

Nachbau der Beispielschaltungen

Für die hier vorgestellten Beispielschaltungen gibt es Aufbauvorschläge unter Zuhilfenahme des Experimentiersets PAD-PRO-EXSB. Zum Set, das alle notwendigen Bauteile enthält, wird zusätzlich noch eine Aufbauplattform benötigt. Dies kann die Experimentierplattformen EXSB1, ein „normales“ Steckboard, oder das neue Experimentierboard EXSB-Midi (Bild 10) sein. Die Kontakte der Steckboards sind in der Regel nummeriert. Spalten, also von links nach rechts mit 1 bis 63, und die Reihen mit den Buchstaben A bis F. Dies kann sich aber je nach Hersteller geringfügig unterscheiden. Anhand der Nummerierung kann man die Position der Bauteile und Brücken in den Bildern abzählen und auf die eigene Schaltung übertragen. Wichtig ist hierbei, dass das Steckboard so platziert wird, dass sich Pin 1 auf der rechten Seite befindet. Dreht man das Steckboard andersherum, stimmen die Positionen nicht mehr mit den Bildern überein. Die elektrischen Verbindungen werden mit starren und flexiblen Steckbrücken hergestellt, die im Experimentierset enthalten sind.

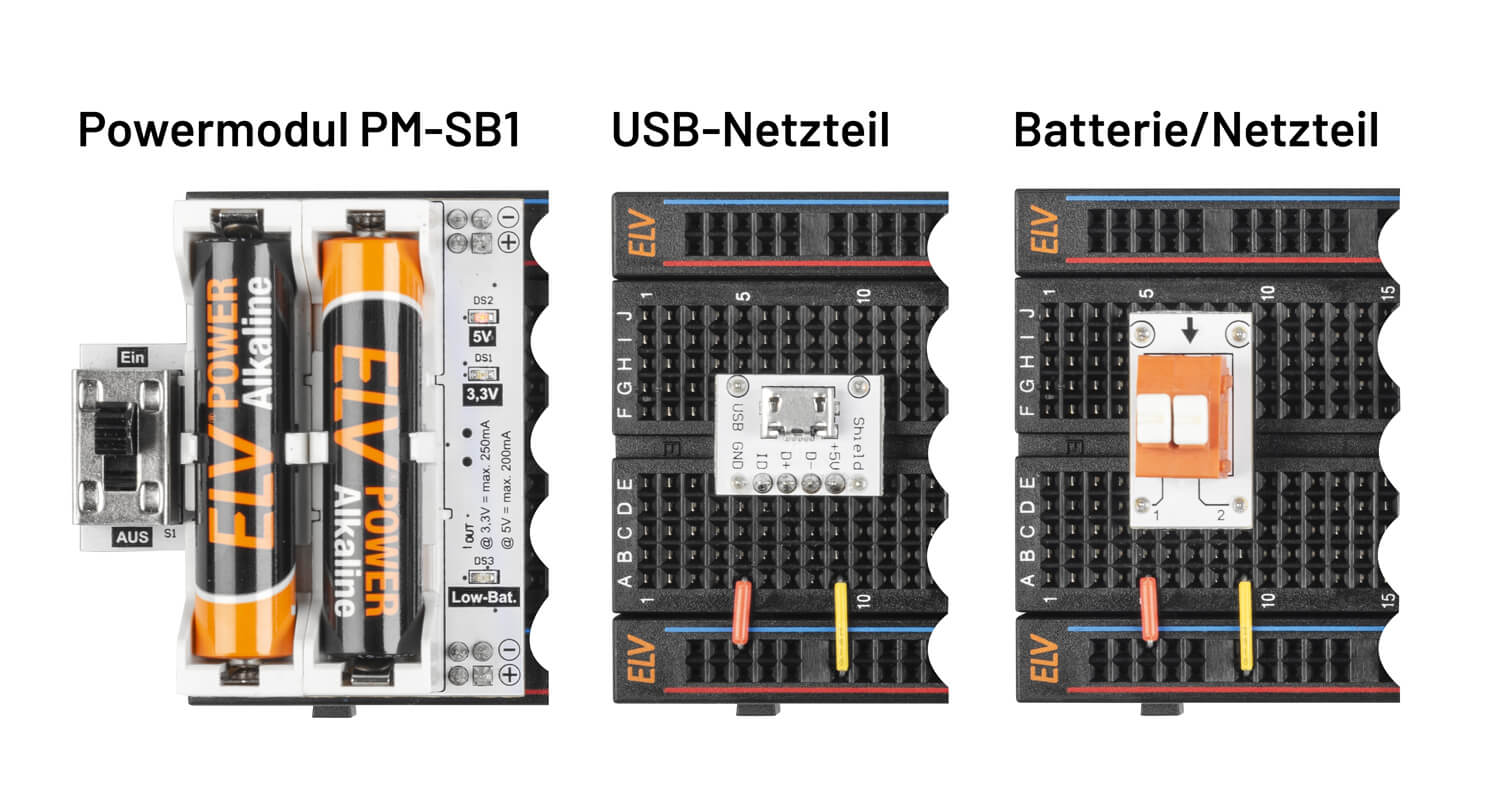

Versorgungsspannung

Die Spanungsversorgung für die dargestellten Schaltungen sollte 5 V betragen. Für das universelle Steckboard kann man auf unterschiedliche Spannungsversorgungsmöglichkeiten zurückgreifen, wie man in Bild 11 sieht. Über eine USB-Buchse kann ein normales Steckernetzteil oder ein Ladegerät mit Micro-USB-Stecker als Spannungsquelle genutzt werden. Die Variante mit einer Klemmleiste dient zum Anschluss einer externen Spannungsversorgung wie z. B. einem Netzteil oder einer Batterie. Hierbei muss unbedingt auf die korrekte Polung geachtet werden. Eine sehr komfortable Lösung bietet auch das ELV Powermodul PM-SB1, das mit zwei Batterien ausgestattet ist und somit autark arbeitet. Die beiden Experimentierboards EXSB1 und EXSB-Midi verfügen über eigene Spannungsversorgungseinheiten, auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen, da dies in der jeweiligen Bauanleitung beschrieben ist.

Aufbau der Beispielschaltung – Lichtorgel

Für die Beispielschaltung „Lichtorgel“ ist in Bild 12 der Verdrahtungsplan zu sehen. Hier wird detailliert gezeigt, wie die Bauteile miteinander verdrahtet werden. In Bild 13 ist die Aufbauvariante mit einem EXSB1 dargestellt. Hier wird die interne Versorgungsspannungseinheit genutzt. Die Schaltung kann auch auf einem handelsüblichen Steckboard aufgebaut werden, wie in Bild 14 zu sehen ist. Sehr komfortabel geht es mit dem neuen Experimentierboard EXSB-Midi, das wir im ELVjournal 4/2025 vorgestellt haben. Hier ist die Spannungsversorgung mittels Batterien schon integriert. So ist man unabhängig von einer externen Spannungsversorgung. Bild 15 zeigt den Aufbau der Lichtorgel auf einem EXSB-Midi.

Aufbau der Beispielschaltung – Mikrofonverstärker

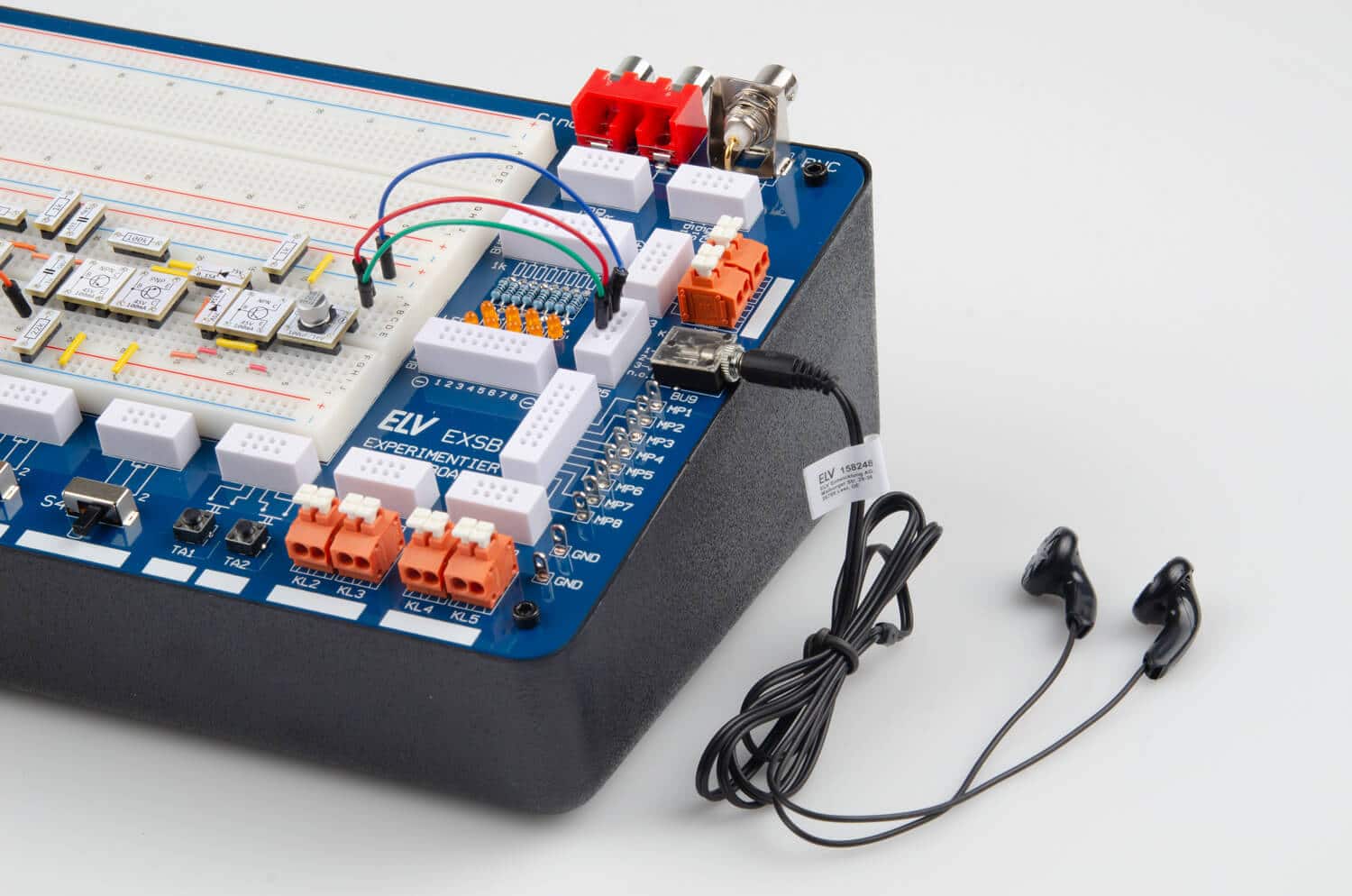

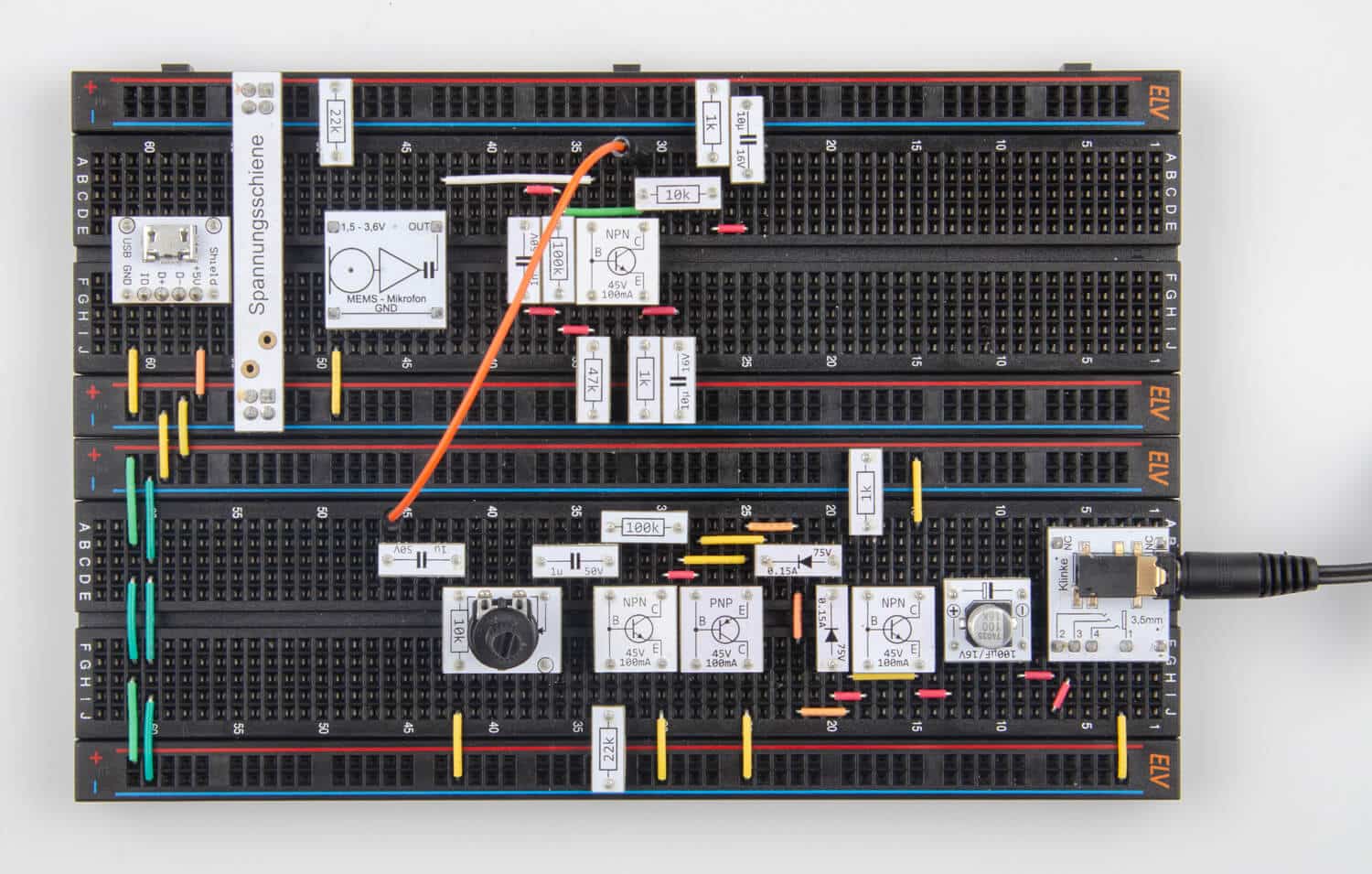

In Bild 16 ist der Verdrahtungsplan für den Mikrofonverstärker zu sehen. In Bild 17 ist die Aufbauvariante mit einem EXSB1 dargestellt. Auf diesem Board können die integrierte Klinkenbuchse für den Anschluss des Kopfhörers und das integrierte Poti (10 kOhm) genutzt werden. Bild 18 zeigt, wie der Ohrhörer an die Klinkenbuchse angeschlossen wird. Beim Aufbau der Schaltung auf normalen Steckboards ist zu beachten, dass hier ein Board mit 830 Kontakten nicht ausreicht. Hier müssen zwei Steckboards zusammengesteckt werden (Bild 19). Normalerweise sind die Steckboards, wie das hier verwendete Steckboard von ELV, dafür ausgelegt. Im Bauteile-Set des PAD-PRO-EXSB ist hierfür eine Spannungsschiene enthalten. Um das zweite Steckboard mit Spannung zu versorgen, müssen die starren Steckbrücken eingesetzt werden (grüne Steckbrücken).

Auch für das EXSB-Midi gibt es einen Aufbauvorschlag, der in Bild 20 dargestellt ist. Bei diesem Board ist eine Spannungsschiene im Lieferumfang, mit dem alle Versorgungslinien miteinander verbunden werden, bereits enthalten. Für Die Spannungsversorgung müssen die Steckbuchsen für 5 V (GND und 5 V) genutzt werden.

Weitere Produkte, die mit den ELV Experimentierboards kompatibel sind sowie praxisnahe Aufbauvorschläge zu unterschiedlichen Schaltungen finden Sie zudem in unseren kostenlosen Sonderheften zum PAD-System (Teil 1 und Teil 2)