PAD-PRO-EXSB-Schaltungen erklärt – Teil 10

Transistoren als Schalter

In diesem Teil unserer Serie zum PAD-PRO-EXSB beschäftigen wir uns mit Transistoren und der spannenden Frage, wie sich diese als Schalter einsetzen lassen. Dabei geht es insbesondere um die Auswahl der passenden Schaltungstechnik und die richtige Dimensionierung der Bauteile.

Transistoren im Einsatz: Verstärker, Schalter, Basis der Halbleitertechnologien

Transistoren waren Ausgangspunkt für die Entwicklung von Halbleitertechnologien und bilden die Grundlage für moderne Halbleiterbausteine wie z. B. Mikroprozessoren. Transistoren sind einfach zu handhaben und können als Verstärker oder als Schalter verwendet werden.

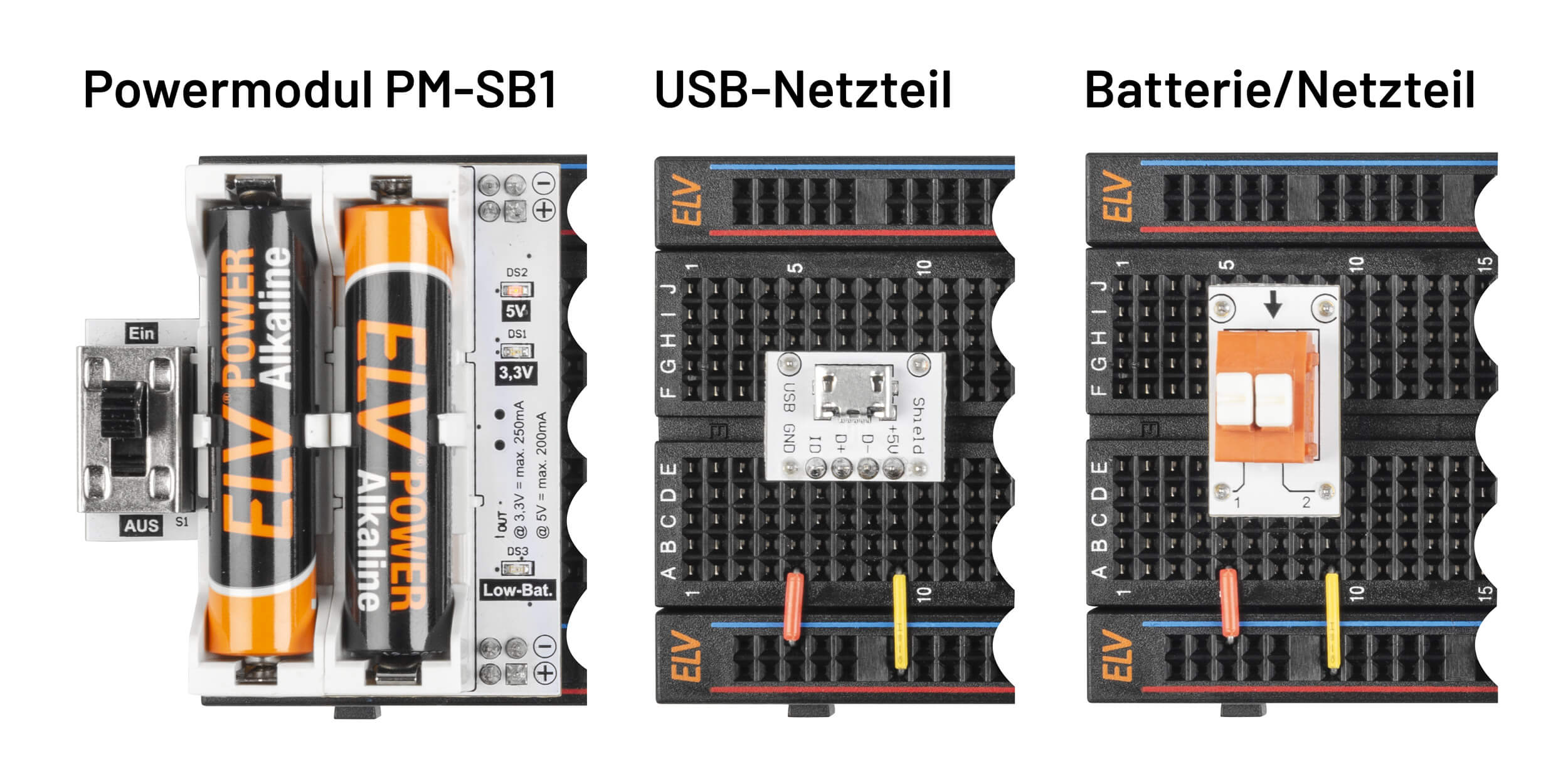

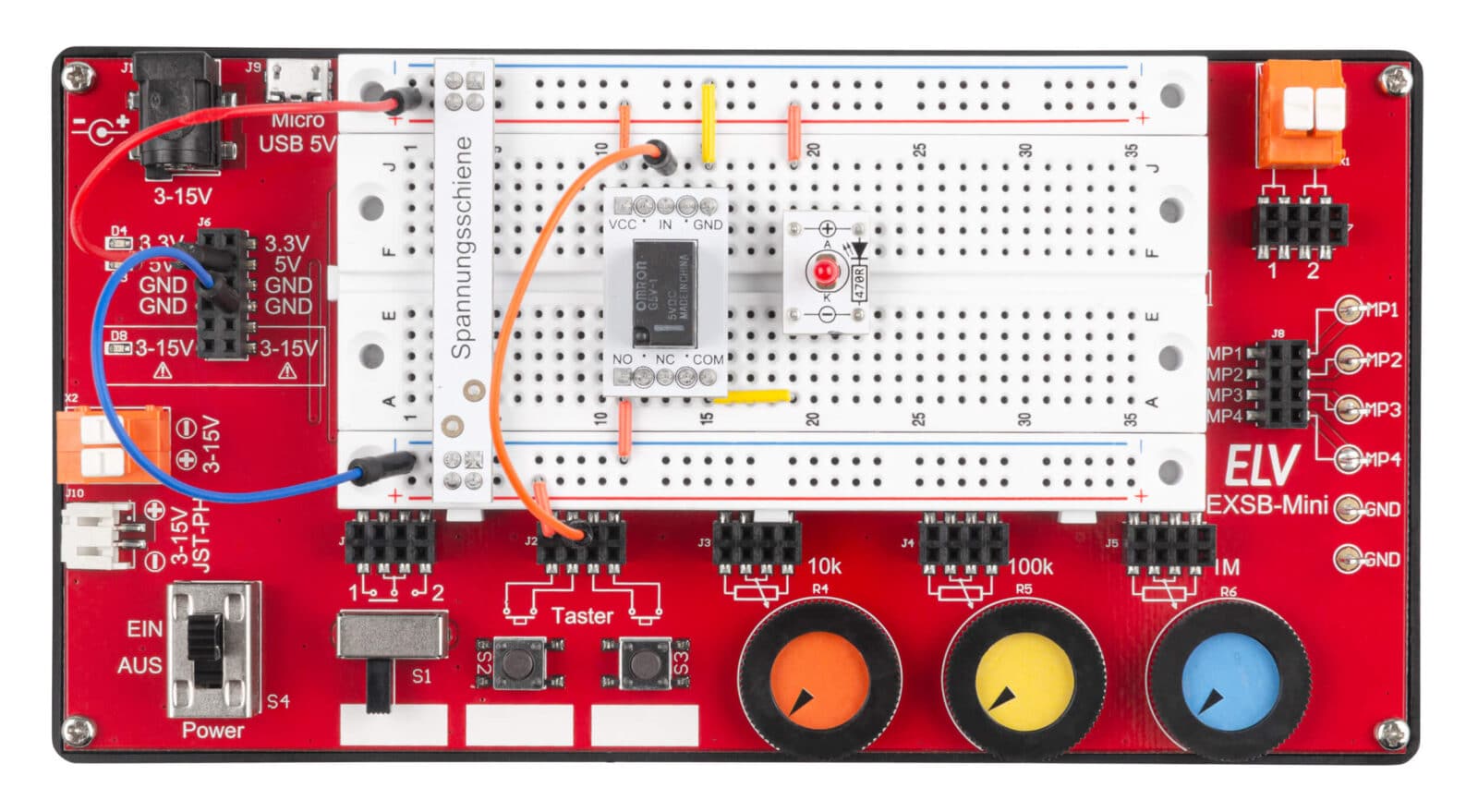

Wir zeigen in diesem Artikel, wie Sie Transistoren als Schalter nutzen können und was dabei zu beachten ist. Als Plattform zum Aufbau der Schaltungen dient das Bauteileset PAD-PRO-EXSB und ein Experimentierboard wie das EXSB1, das EXSB-Mini (Bausatz oder Fertiggerät) oder ein gewöhnliches Steckboard. Die Schaltungen können natürlich auch mit handelsüblichen Bauteilen auf Steckboards oder Lochrasterplatinen nachgebaut werden. Da es sich um eine Experimentierschaltung und nicht um eine praxisorientierte Schaltung handelt, sollten vorzugsweise Steckboards verwendet werden.

Transistoren – Grundlagen

Zunächst wollen wir uns mit den Grundlagen der Transistoren beschäftigen. Wir unterscheiden zwei wichtige Technologien:

- Bipolare Transistoren (BJT, Bipolar Junction Transistor), die in NPN- und PNP-Typen unterteilt sind

- Unipolare MOSFET-Transistoren, die in N-Kanal-und P-Kanal-Typen gegliedert werden

Um die Funktionsweise von Transistoren auf einfache Weise zu erklären, verzichten wir auf detaillierte physikalische Eigenschaften, stattdessen erklären wir, wie ein Transistor elektrisch funktioniert. Wenn man sich Erklärungen in Lehrbüchern anschaut, wird zwischen der technischen und der physikalischen Stromrichtung unterschieden. Zum besseren Verständnis beschränken wir uns auf die technische Stromrichtung, also von plus nach minus. Im Folgenden behandeln wir die beiden Transistorgrundtypen getrennt.

Bipolartransistor

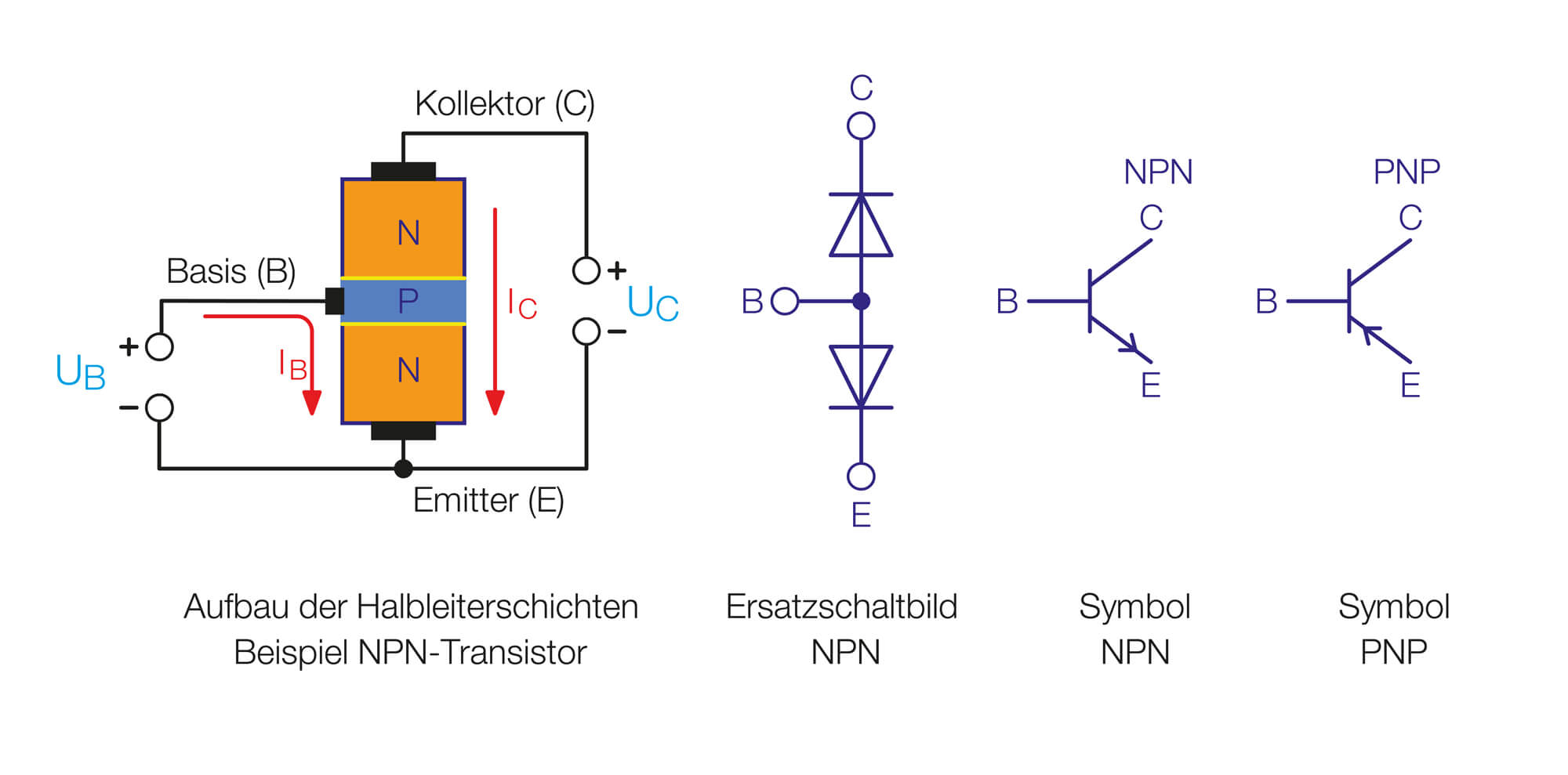

Bild 1 zeigt am Beispiel eines NPN-Transistors den Aufbau der einzelnen Halbleiterschichten. Es gibt immer drei Schichten aus Halbleitermaterial, die übereinander angeordnet sind. Somit ergeben sich zwei PN-Übergänge. Die obere Schicht (Kollektor) und untere Schicht (Emitter) bestehen aus einem negativ dotierten N-Material und sind durch eine dünne Schicht P-Material (Basis) getrennt. Wenn eine positive Spannung an den Kollektor und eine negative Spannung an den Emitter angelegt wird und die Basis positiv gegenüber dem Emitter ist, wird der Transistor leitend und es fließt ein Strom (technische Stromrichtung) vom Kollektor zum Emitter. Der Strom zwischen Kollektor und Emitter wird durch einen viel geringeren Basisstrom gesteuert. Eine der wichtigsten Kenndaten eines Transistors ist der Verstärkungsfaktor eines Transistors, der als Stromverstärkungsfaktor (hFE) bezeichnet wird. Dieser Faktor beschreibt das Verhältnis zwischen dem Kollektorstrom (Ic) und dem Basisstrom (IB). Mathematisch wird dies ausgedrückt als:

Ein Universaltransistor wie ein BC847,hat einen Verstärkungsfaktor (hFE) von 200 bis 600 (je nach Kennbuchstabe A, B oder C hinter der Typenbezeichnung). Ein hFE von 600 würde z. B. bedeuten, dass ein Basisstrom von 0,1 mA einen Kollektorstrom von 60 mA generieren könnte.

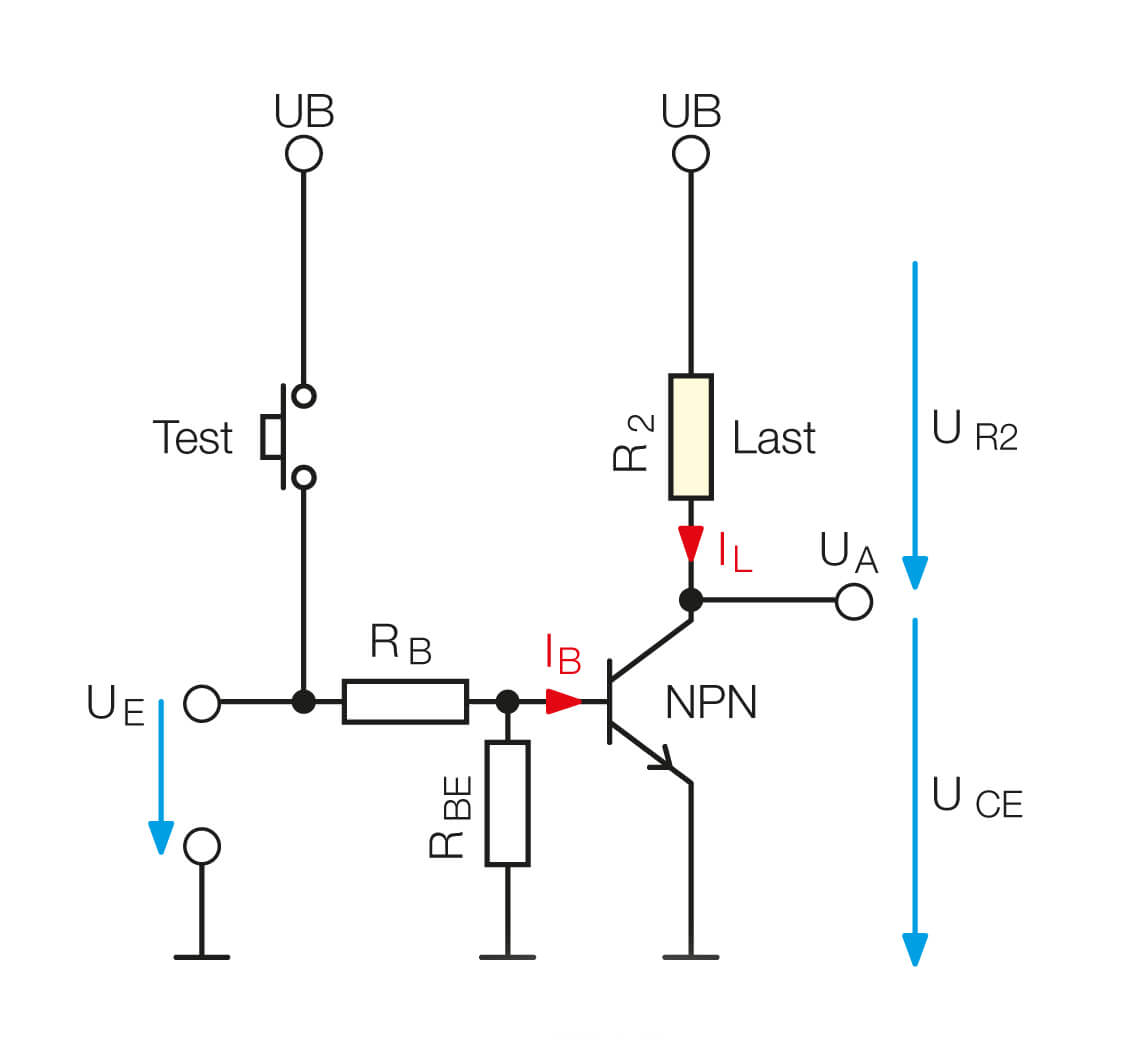

Wie man sieht, ist der Transistor ein Stromverstärker, bei dem die Basis mit einem Strom angesteuert wird. Aus diesem Grund wird in der Regel immer ein Basisvorwiderstand vor die Basis geschaltet. Der Verstärkungsfaktor hFE spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Dimensionierung eines Schalttransistors, wie wir später sehen werden. In Bild 2 ist eine Grundschaltung für einen NPN-Transistor dargestellt. Wird der im Schaltbild gezeigte Taster (Test) betätigt, fließt ein Strom durch die Basis des Transistors, wodurch dieser leitend wird und ein Strom vom Kollektor zum Emitter fließt.

Der Widerstand RBE ist sehr wichtig, um die Basis auf einen definierten Pegel im Ruhezustand zu legen. Ohne diesen Widerstand „floatet“ der Eingang und hat keinen definierten Bezugspunkt. Wie aus dem Ersatzschaltbild des Transistors in Bild 1 ersichtlich ist, hat die Basis-Emitter-Verbindung eine Dioden-Charakteristik. Wenn ein ausreichender Strom von der Basis zum Emitter fließt, stellt sich bei einem Siliziumtransistor eine Spannung von etwa 0,7 V ein.

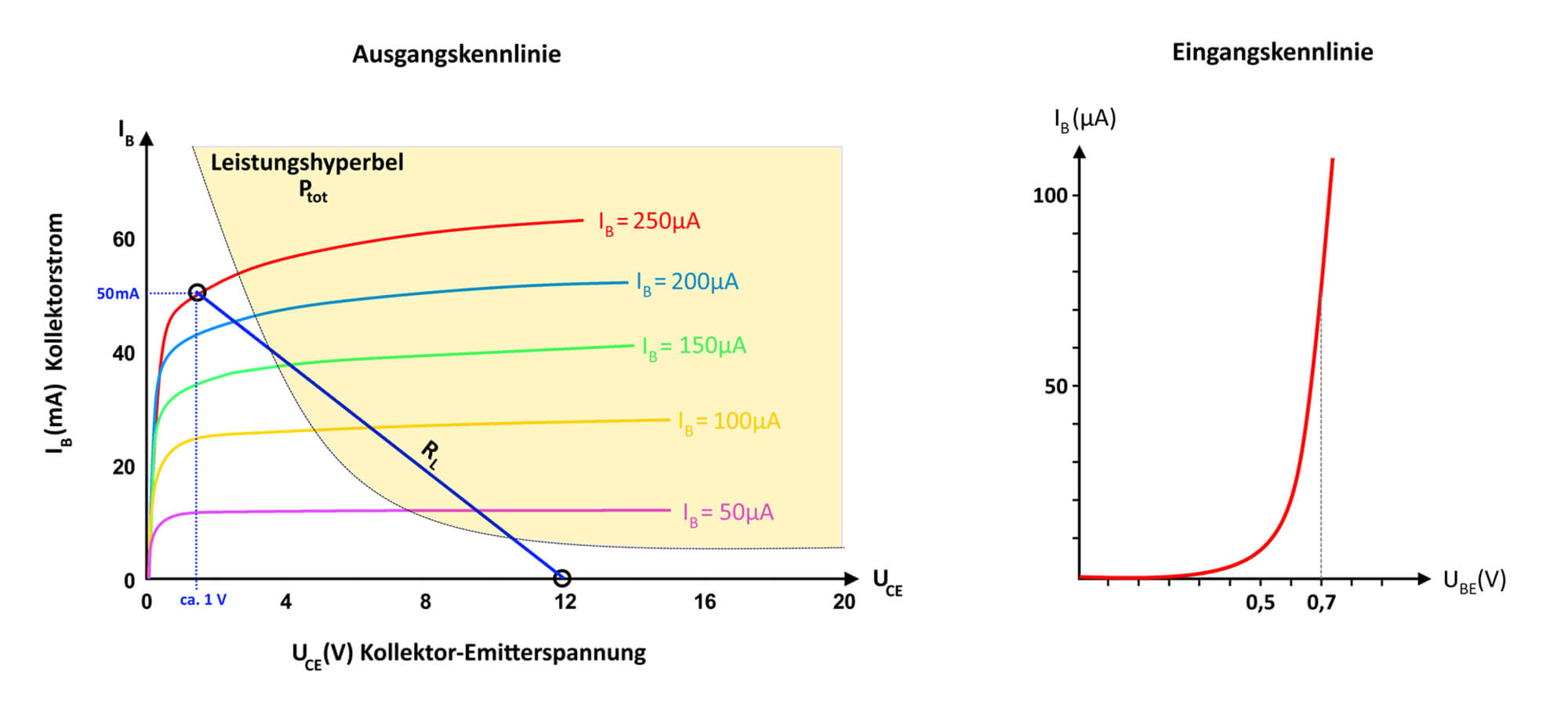

Dies zeigt sich auch deutlich in der Eingangskennlinie (Bild 3, rechts). In diesem Bild ist auch das Ausgangskennlinienfeld (links), das den Kollektorstrom (Ic) in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung (Kollektor-Emitter-Spannung UCE) bei verschiedenen Basisströmen darstellt, enthalten. Schauen wir uns den Kollektorstrom bei einem konstanten Basisstrom von z. B. 50 μΑ an. Man erkennt, dass ab einer bestimmten Spannung UCE der Kollektorstrom nicht weiter ansteigt. Der Transistor befindet sich damit im Sättigungsbereich. Dieser Sättigungswert ist für unterschiedliche Basisströme dargestellt. Interessant für uns ist jedoch die blaue Gerade, die den Strom- und Spannungsverlauf an einem Kollektorwiderstand (RL) zeigt. Mehr hierzu im Abschnitt „Transistor als Schalter“.

MOSFET-Transistor

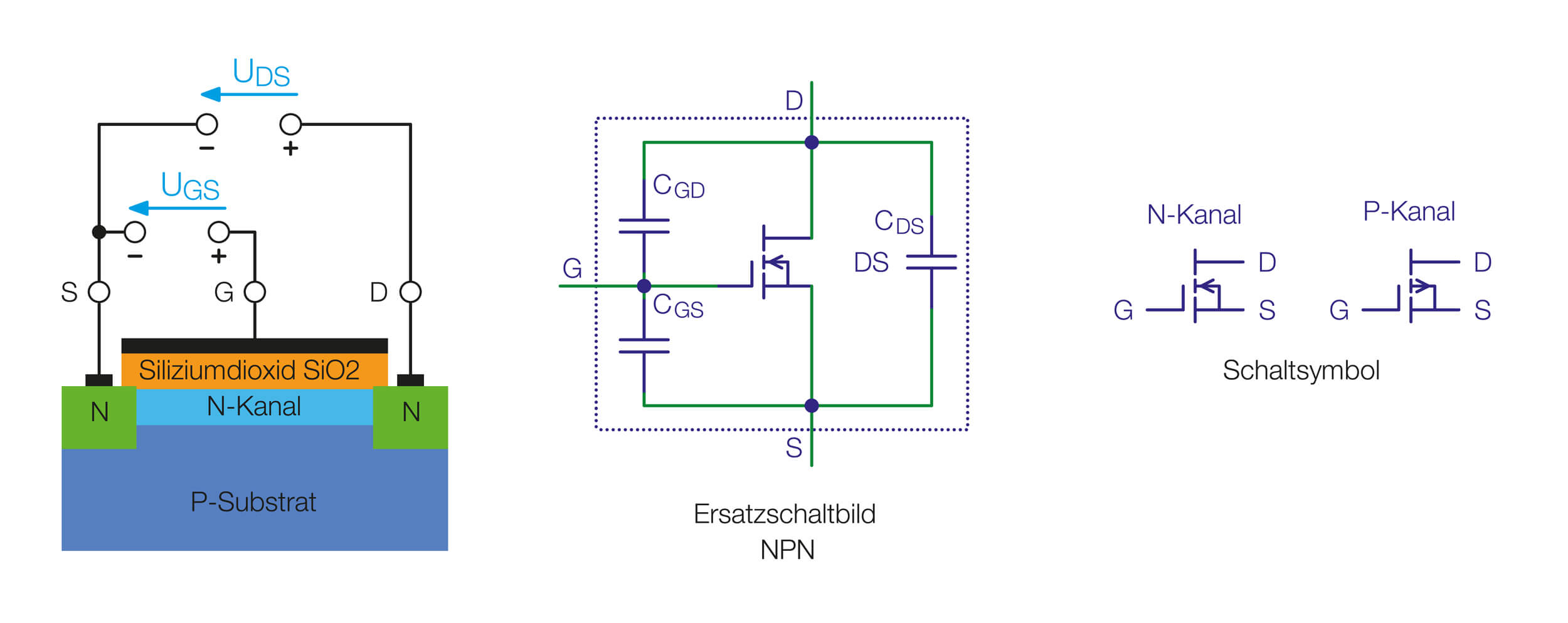

Ein MOSFET-Transistor (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) beruht auf dem Prinzip des Feldeffekts, d. h. der Steuerung des Stromflusses durch ein elektrisches Feld. Bild 4 zeigt den Aufbau der Halbleiterschichten eines MOSFET-Transistors. Wir behandeln hier nur den Anreicherungstyp, d. h. den selbstsperrenden Typ (engl. Enhancement-Type), erkennbar an der gestrichelten Linie zwischen Drain (D) und Source (S). Es gibt auch den Verarmungstyp (engl. Depletion-Type), der in der Praxis jedoch selten anzutreffen ist. Zwischen den Anschlüssen Drain und Source befindet sich ein sogenannter „Kanal“ wie in Bild 4 dargestellt. Drain und Source sind vergleichbar mit Kollektor und Emitter eines Bipolartransistors. Das Gate liegt isoliert über dem Kanal. Die Spannung am Gate erzeugt ein elektrisches Feld, das den Stromfluss zwischen Drain und Source steuert.

Im Gegensatz zum bipolaren Transistor erfolgt die Steuerung nicht über den Strom, sondern über die Spannung am Gate. Wenn keine Spannung am Gate anliegt (Gate = 0 V), gibt es keinen leitenden Kanal zwischen Source und Drain. Es gibt keine Elektronen, die den Strom transportieren können – der Transistor ist gesperrt. Wird am Gate eine positive Spannung angelegt (bezogen auf den N-Kanal-Typ), entsteht ein elektrisches Feld, das Elektronen aus dem Source-Bereich in den Bereich unter dem Gate zieht. Dadurch entsteht ein leitender Elektronenkanal zwischen Source und Drain, wodurch ein Strom fließen kann. Je nach Höhe der Gate-Spannung ändert sich der Widerstand zwischen Drain und Source. Damit der MOSFET zu leiten beginnt, muss die Gate-Spannung eine bestimmte Spannung UGS min. überschreiten. Diese Spannung ist je nach Typ unterschiedlich und im Datenblatt der Hersteller als UGS-Threshold (Schwellspannung) angegeben.

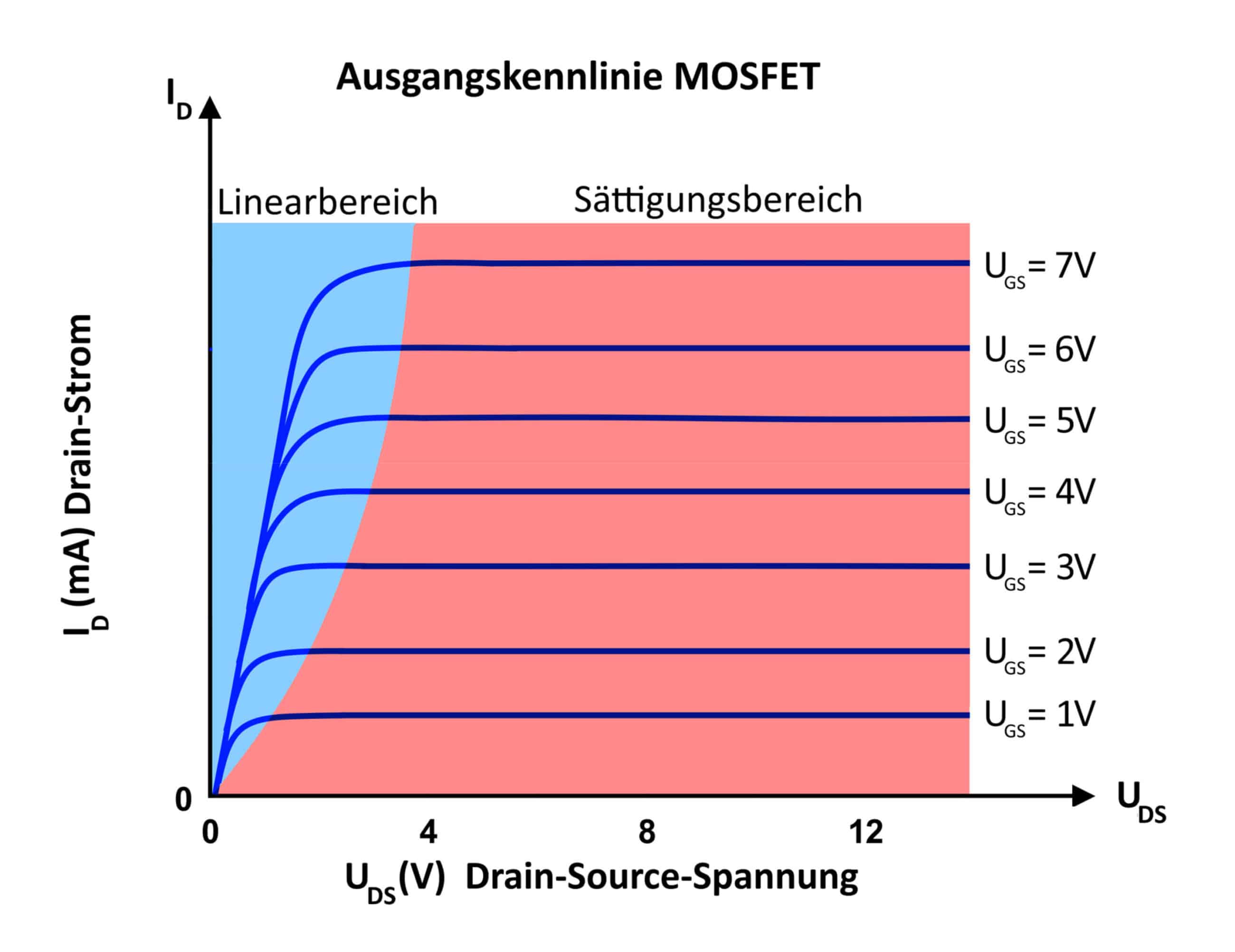

Das Ersatzschaltbild in Bild 4 zeigt, dass das Gate im Prinzip einen Kondensator zwischen Source und Drain darstellt. Es fließt kein Strom in das Gate, sodass die Ansteuerung nahezu leistungslos ist. Lediglich zum Laden und Entladen des Gate-Kondensators wird etwas Energie benötigt. Die Ausgangskennlinie in Bild 6 zeigt das Verhältnis der Drain-Source-Spannung UDS zum Drain-Strom ID bei unterschiedlichen Gate-Spannungen UGS. Ab einer gewissen Spannung UDS steigt der Drain-Strom nicht weiter an und der Transistor befindet sich in der Sättigung (dargestellt als Sättigungsbereich). Umgekehrt gibt es auch einen Bereich, in dem der Transistor im Linearbetrieb (Spannungsverstärker) arbeitet. MOSFETs gibt es als N-Kanal und P-Kanal, wobei die Funktion identisch ist, nur die Polarität der Versorgungspannung ist in diesem Fall unterschiedlich. Der Widerstand zwischen Drain und Source im eingeschalteten Zustand wird in den Datenblättern als RDSON bezeichnet (siehe Tabelle 2). Dieser Widerstand ist relativ klein, wodurch auch relativ wenig Spannung abfällt und der Transistor wenig Verlustleistung erzeugt, was ihn für Schaltanwendungen sehr beliebt macht.

Das Ersatzschaltbild in Bild 4 zeigt, dass das Gate im Prinzip einen Kondensator zwischen Source und Drain darstellt. Es fließt kein Strom in das Gate, sodass die Ansteuerung nahezu leistungslos ist. Lediglich zum Laden und Entladen des Gate-Kondensators wird etwas Energie benötigt. Die Ausgangskennlinie in Bild 6 zeigt das Verhältnis der Drain-Source-Spannung UDS zum Drain-Strom ID bei unterschiedlichen Gate-Spannungen UGS. Ab einer gewissen Spannung UDS steigt der Drain-Strom nicht weiter an und der Transistor befindet sich in der Sättigung (dargestellt als Sättigungsbereich). Umgekehrt gibt es auch einen Bereich, in dem der Transistor im Linearbetrieb (Spannungsverstärker) arbeitet. MOSFETs gibt es als N-Kanal und P-Kanal, wobei die Funktion identisch ist, nur die Polarität der Versorgungspannung ist in diesem Fall unterschiedlich. Der Widerstand zwischen Drain und Source im eingeschalteten Zustand wird in den Datenblättern als RDSON bezeichnet (siehe Tabelle 2). Dieser Widerstand ist relativ klein, wodurch auch relativ wenig Spannung abfällt und der Transistor wenig Verlustleistung erzeugt, was ihn für Schaltanwendungen sehr beliebt macht.

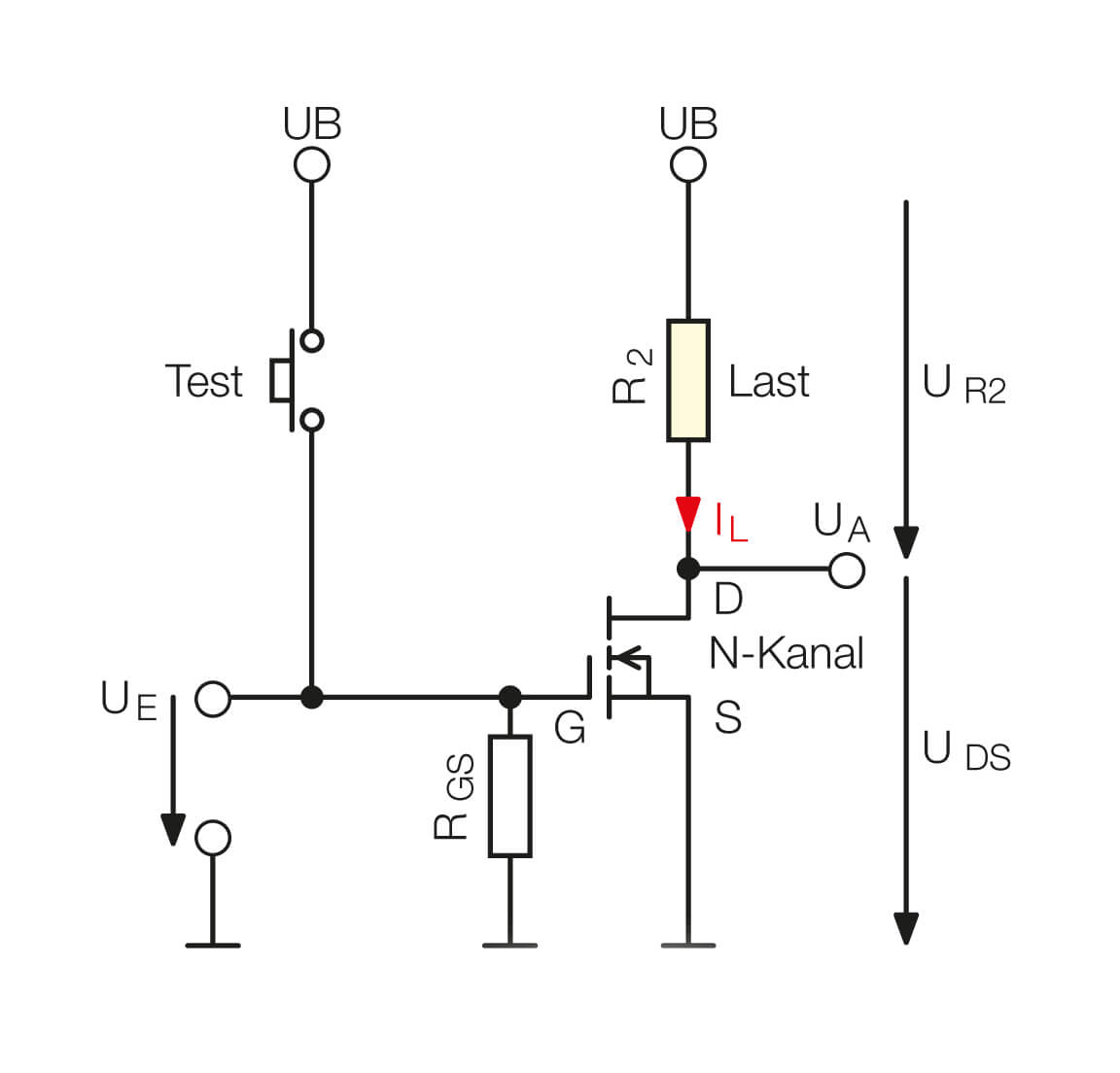

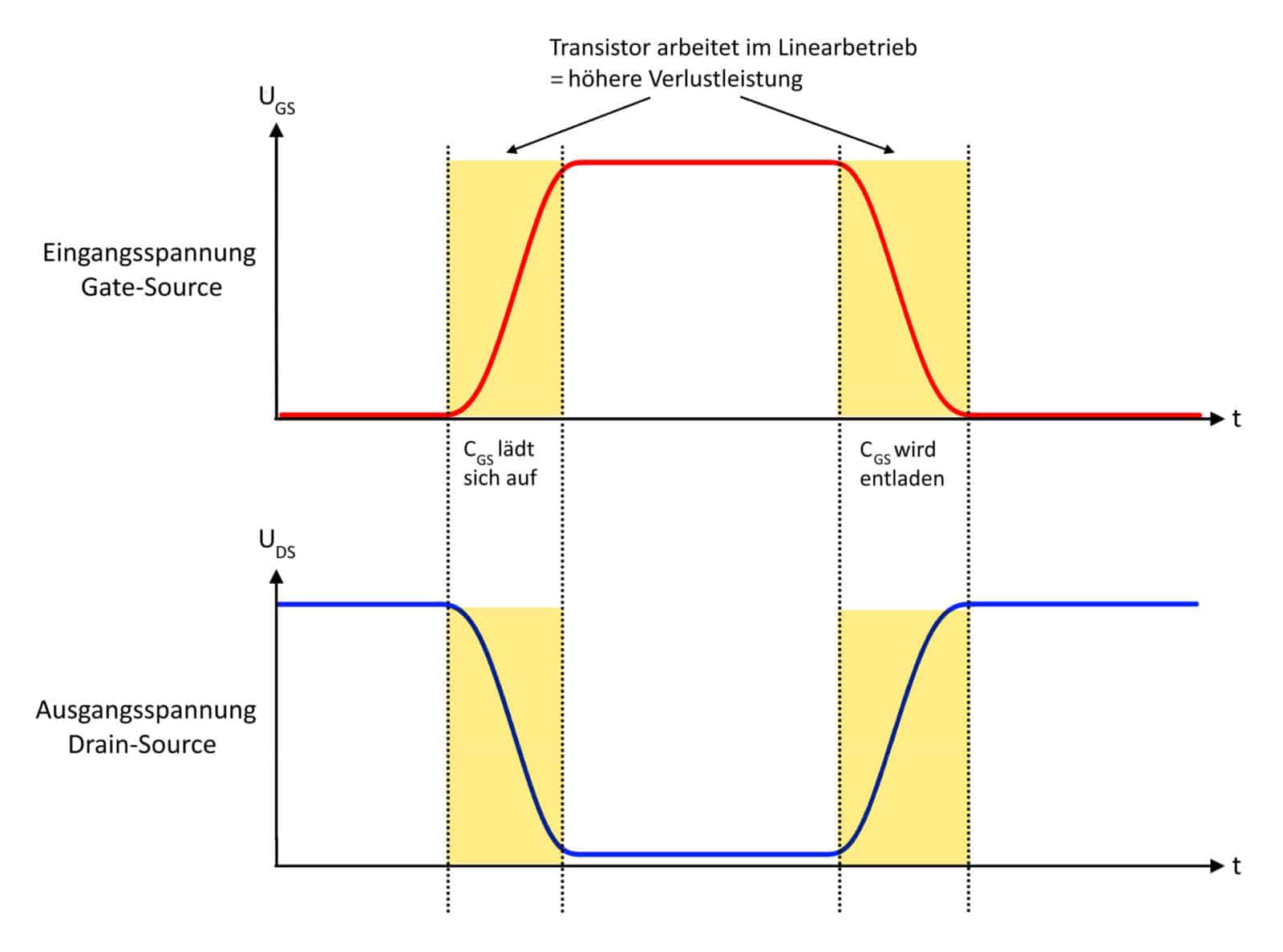

Nachfolgend einige Hinweise zu der in Bild 5 dargestellten Grundschaltung. Mit der Taste „Test“ wird eine Spannung an das Gate des Transistors angelegt, die einer Spannung UE am Gate entspricht. Der Transistor wird leitend und es fließt ein Strom (Ic) von Drain nach Source. Die Last, dargestellt durch den Widerstand RL, wird mit Spannung versorgt, sobald eine Spannung am Gate angelegt wird. Der Widerstand RGS ist erforderlich, um den internen Gate-Kondensator CGS zu entladen, damit der Transistor wieder sperrt. Hier wird ein Problem bei der Ansteuerung von MOSFETs deutlich, denn der „GateKondensator“ sollte relativ schnell aufgeladen, aber ebenso schnell auch wieder entladen werden. In unserer Grundschaltung wird über den Taster „Test“ das Gate sehr schnell aufgeladen und über den Widerstand RGS entladen. In Bild 7 sind die Lade- und Entladekurven dargestellt. Flache Lade- bzw. Entladeflanken am Gate bedeuten, dass der Transistor während dieser Zeit im Linearbetrieb arbeitet. Dies führt zu einer höheren Verlustleistung des Transistors und gilt sowohl für den MOSFET- als auch für den Bipolartransistor.

Vergleich MOSFET vs. BJT

Nachdem wir uns mit den grundlegenden Funktionen der beiden Transistortypen beschäftigt haben, wollen wir nun die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile der beiden Transistortypen betrachten. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Kenndaten dazu dargestellt.

Tabelle 1: Vergleich MOSFET vs. BJT

Eigenschaft | BJT | MOSFET |

Ansteuerung | Steuerung durch Basisstrom | Steuerung durch Gate-Spannung |

Eingangsimpedanz | relativ niedrig | sehr hoch |

Rauschverhalten | geringer Rauschpegel | höherer Rauschpegel |

Schaltgeschwindigkeit | relativ langsam | sehr schnell, hoher Schaltdurchsatz |

Anwendungen | Analogtechnik, Verstärker | digitale Logik und Leistungsschaltungen |

Bei der Auswahl des richtigen Transistortyps für die eigene Anwendung spielt der individuelle Anwendungsfall eine wichtige Rolle. Für analoge Verstärkerschaltungen und einfache Schaltaufgaben sind „normale“ Bipolartransistoren die beste Wahl. Für reine Schaltaufgaben und vor allem bei höheren Schaltströmen sollte ein MOSFET verwendet werden, da die Verlustleistung wesentlich geringer ist und somit auf eine Kühlung des Transistors verzichtet werden kann. Für unsere Aufgabenstellung „Transistor als Schalter“ hilft folgende Faustformel: bei Schaltströmen unterhalb von 1 A können Sie einen Bipolartransistor verwenden, oberhalb von 1 A ist hingegen ein MOSFET vorzuziehen. In Tabelle 2 sind gebräuchliche Transistoren im SOT23-Gehäuse, also für kleine bis mittlere Leistungen, dargestellt.

Tabelle 2: Technische Daten gängiger Transistoren

Typ | BC847C | BC857C | IRLML2502 | μΡΑ1918* |

Technologie | bipolar (BJT) | bipolar (BJT) | MOSFET | MOSFET |

CM-Bezeichnung | CM-TB-BC847C-A | CM-TB-BC857C-A | CM-TF-IRLML2502-A | CM-TF-uPA1918-A |

Technologie | NPN | PNP | N-Kanal-MOSFET | P-Kanal-MOSFET |

Betriebsspannung UCE/UDS | 45 V | 45 V | 20 V | 20 V |

Strom IC/ID | 100 mA | 100 mA | 3 A | 3,7 A |

RDSON | – | – | 0,045 Ω | 0,19 Ω |

Frequenz (fG) | 300 MHz | 300 MHz | 1 MHz | 1 MHz |

Verstärkung hFE | 600 | 600 | ||

UGS Threshold | – | – | 0,6-1,2 V | -1,5 bis -2,5 V |

PTOT | 0,25 W | 0,25 W | 0,8 W | 2 W |

Besonderheiten | Universal-Bipolartransistor Audio, HF und Sensorik | MOSFET-Schalttransistoren | ||

Datenblatt (Link) | ||||

* nicht im PAD-PRO-EXSB enthalten

Anwendungsbeispiele für Transistoren als Schalter

Die Ansteuerung bzw. der Arbeitspunkt eines Transistors entscheidet darüber, ob der Transistor im Schalter- oder Linearbetrieb (analoger Verstärker) arbeitet. Im Schalterbetrieb sollte ein Bipolartransistor grundsätzlich immer übersteuert werden. Beim MOSFET hingegen reicht das Überschreiten der minimalen UGS aus, um den Transistor sicher durchzuschalten.

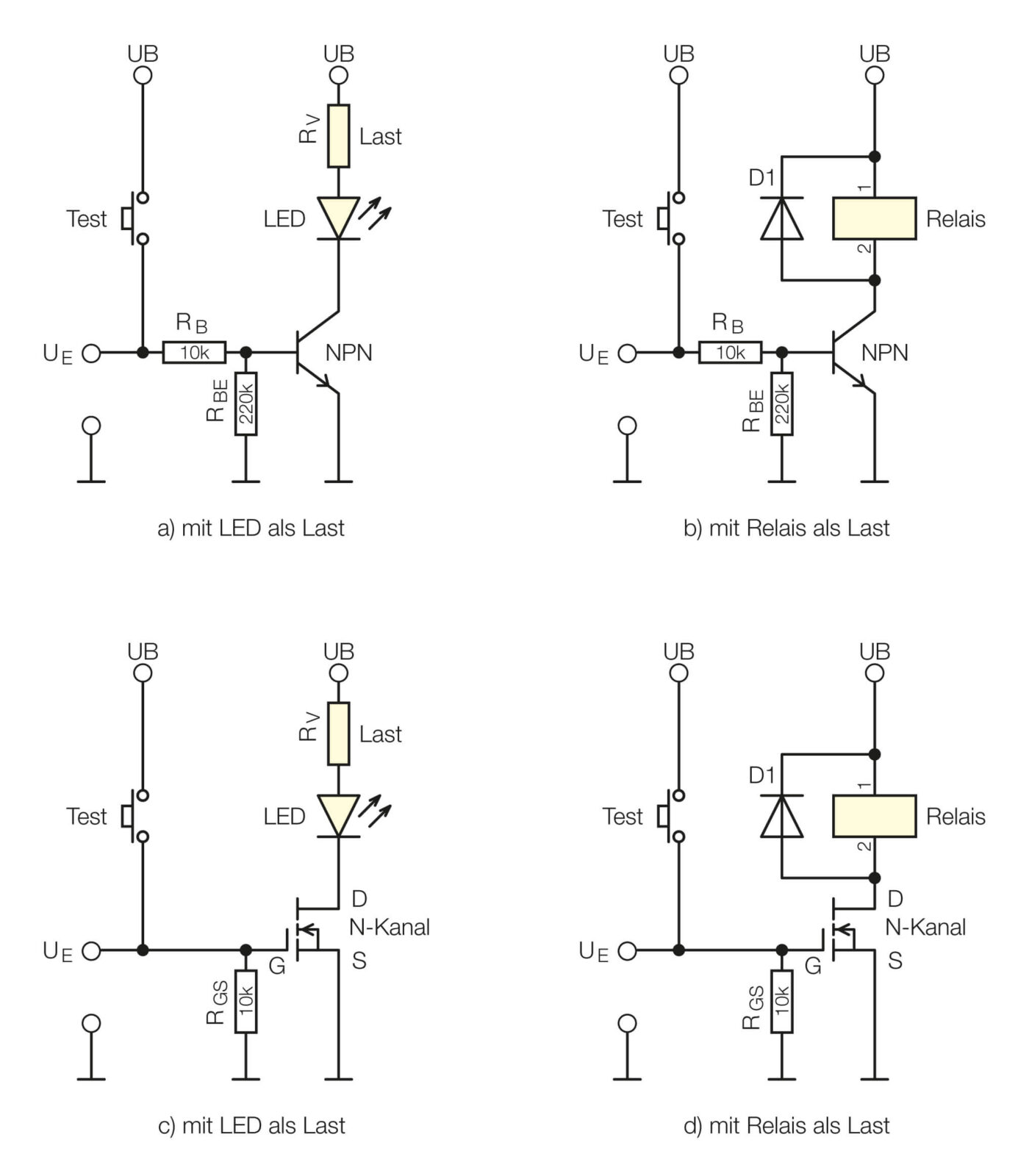

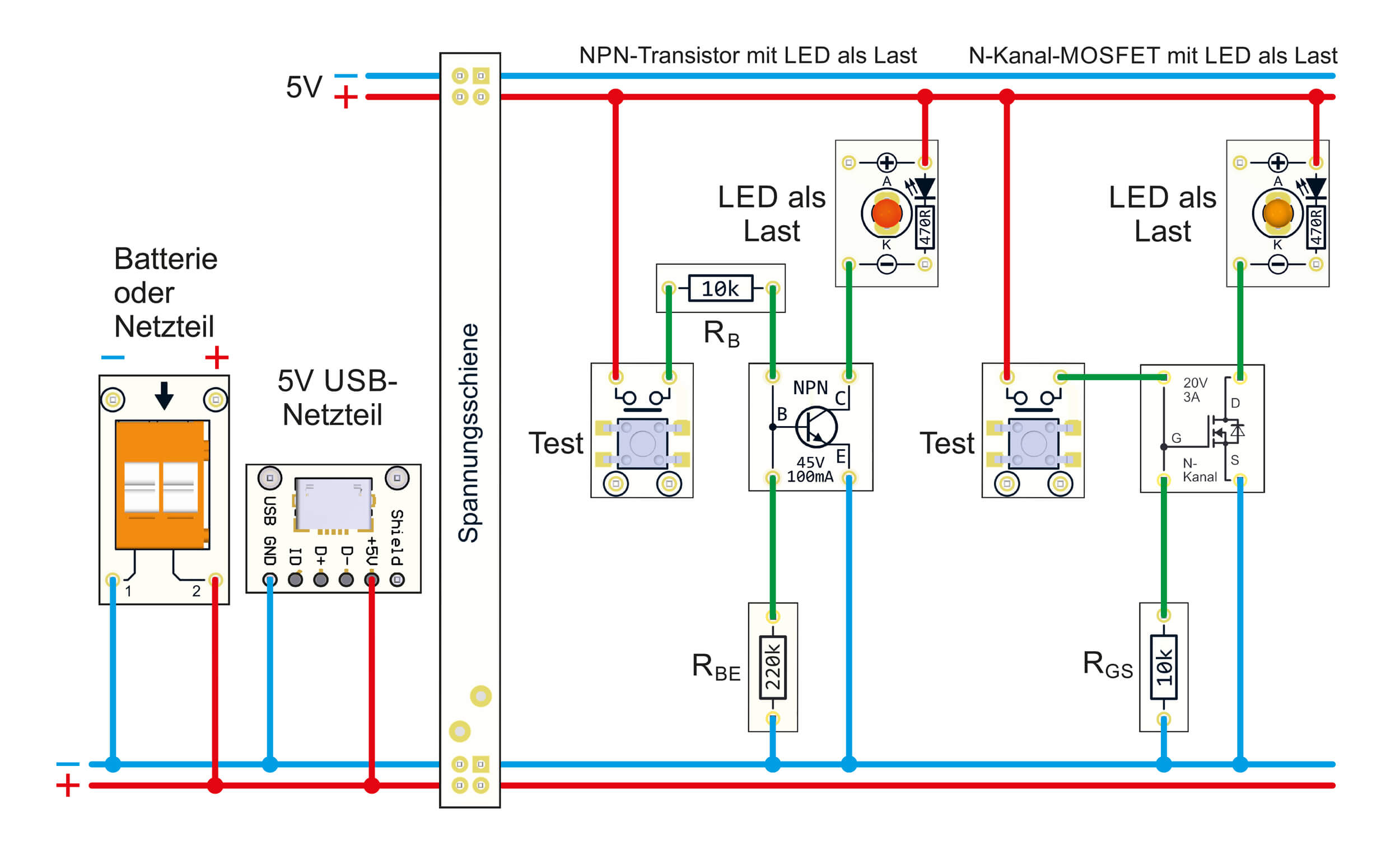

Im Folgenden zeigen wir einige Anwendungsbeispiele für den Einsatzweck „Transistor als Schalter“. In Bild 8 sind hierzu einige Beispiele für beide Transistortypen dargestellt. Schauen wir uns zunächst die beiden oberen Schaltungen für den Bipolartransistor an (Bild 8a und 8b). Hier wurde gegenüber der Grundschaltung aus Bild 2 die Last durch eine LED bzw. ein Relais ersetzt. Da der NPN-Transistor über den Strom gesteuert wird, gilt es, den richtigen Basiswiderstand zu wählen bzw. zu berechnen.

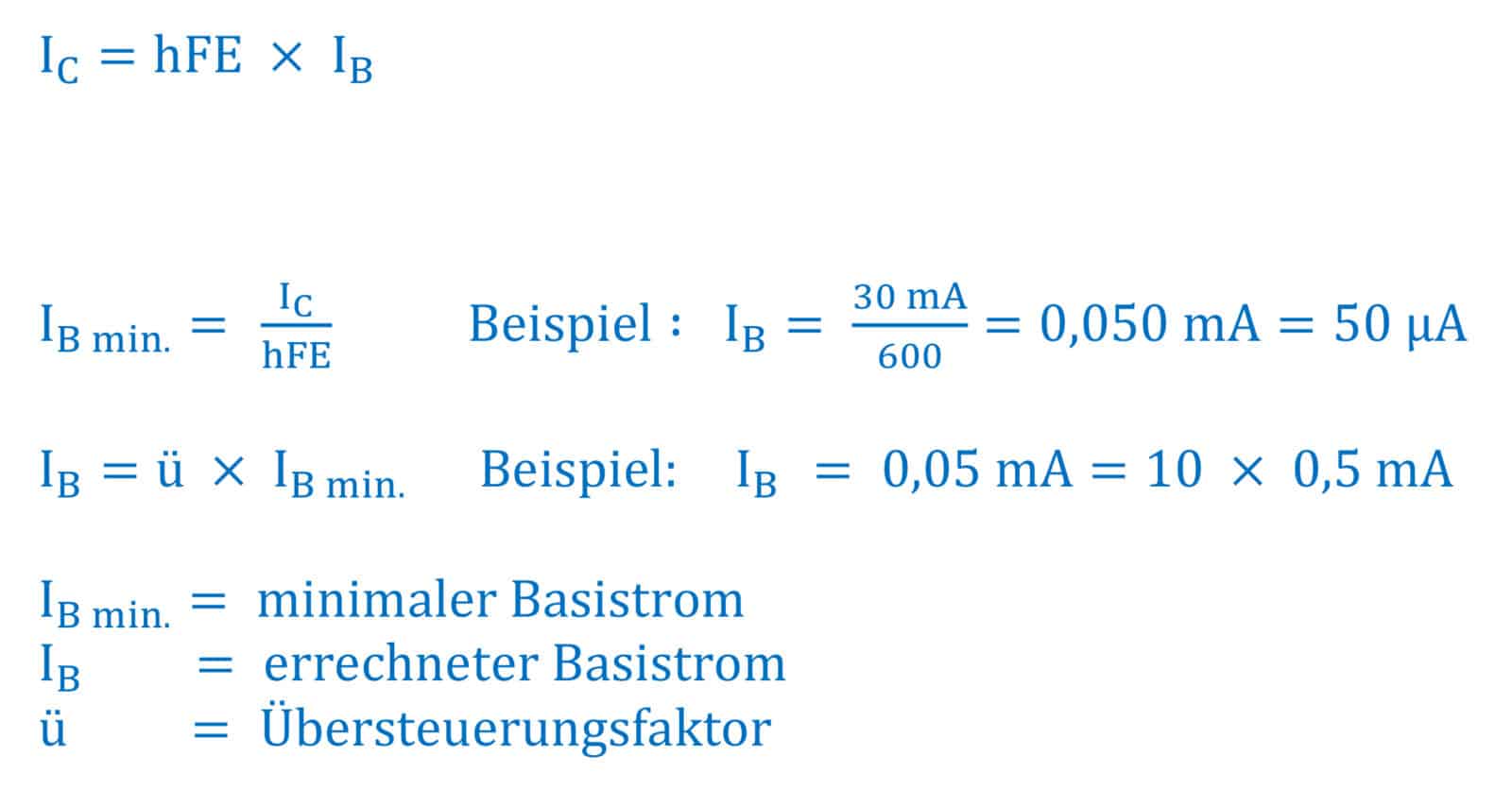

Wir wissen, dass der Transistor einen definierten Stromverstärkungsfaktor hat (siehe Tabelle 2). Wir nehmen an, die Last hat einen Stromverbrauch von 30 mA (z. B. das Relais). Teilt man diesen Strom durch den Stromverstärkungsfaktor hFE, erhält man den notwendigen minimalen Basisstrom (IBmin). Damit der Transistor sicher durchschaltet, wird er mit einem sogenannten Übersteuerfaktor ü multipliziert. So ist sichergestellt, dass der Transistor übersteuert und in die Sättigung geht.

Für den Übersteuerungsfaktor ü wird in der Regel ein Wert zwischen 5 und 10 verwendet. Hier die Berechnung an einem Beispiel mit einer Last von 30 mA, wie in Bild 9 dargestellt.

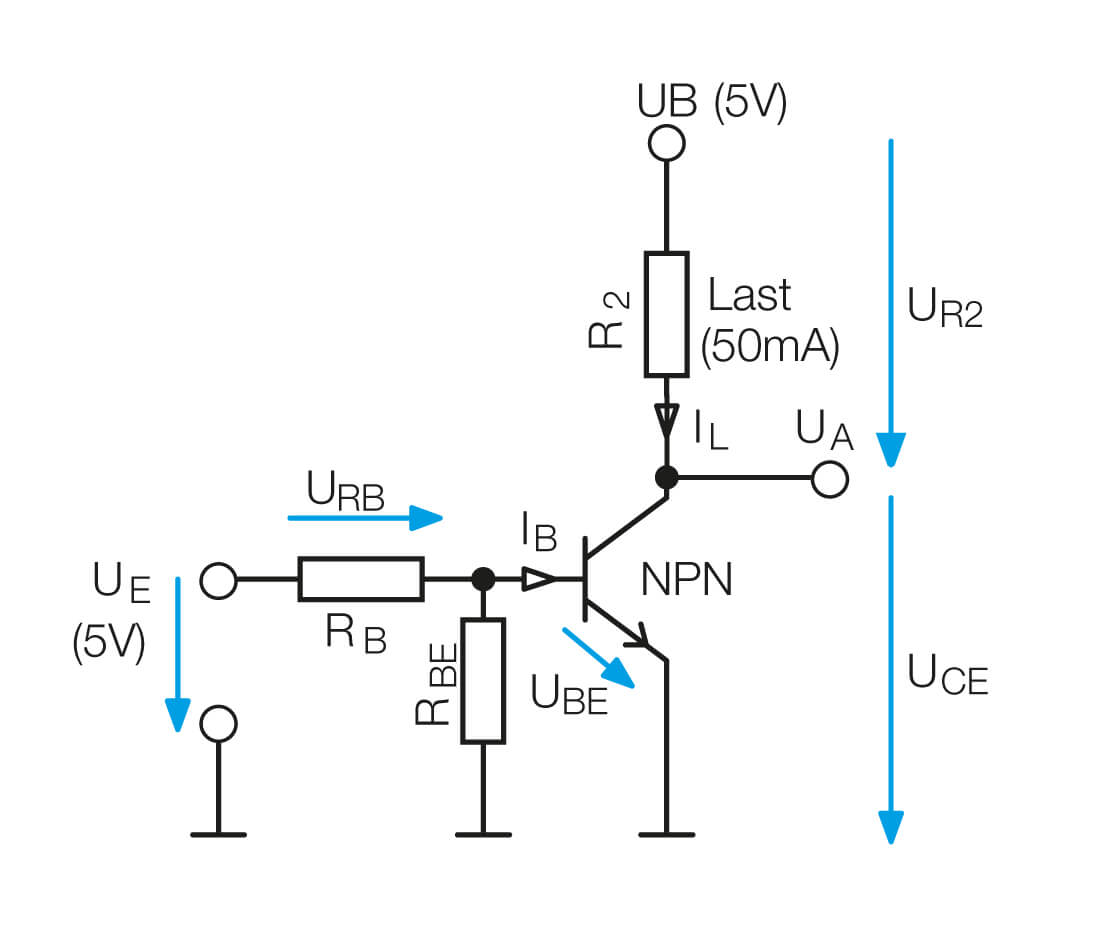

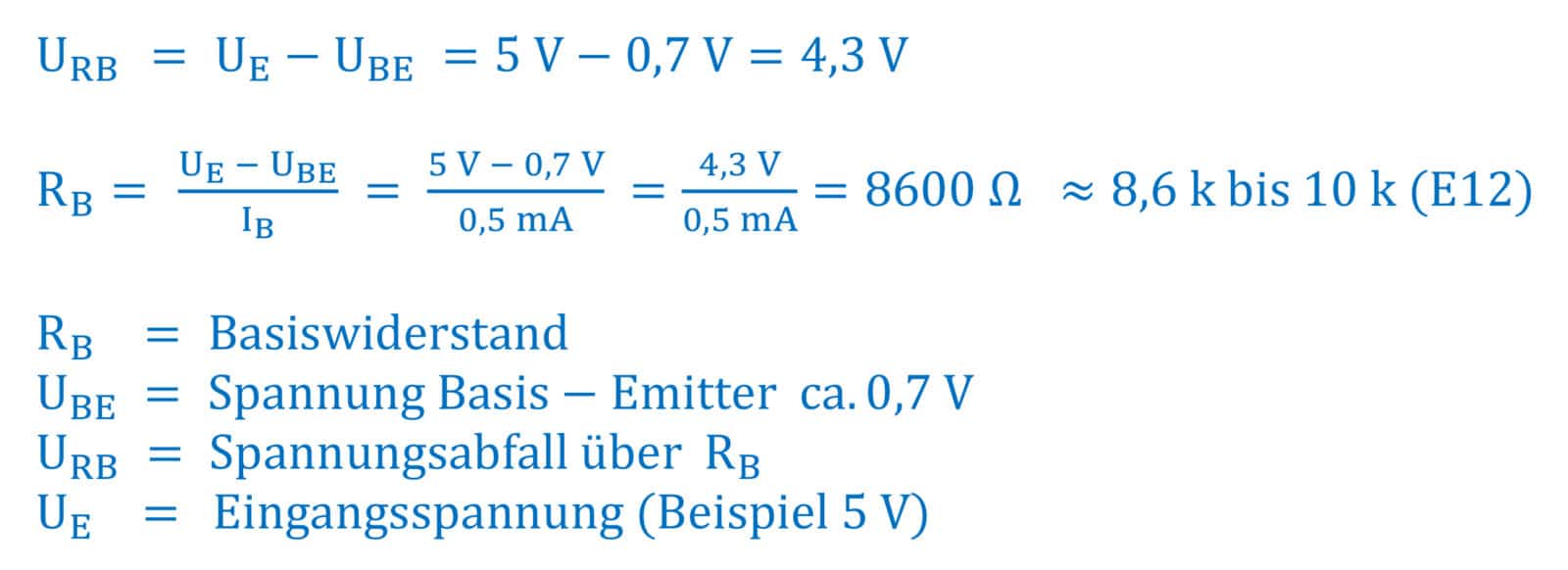

Mit der Kenntnis des erforderlichen Basisstroms und des Spannungsabfalls über der Basis-Emitter-Strecke kann der Vorwiderstand berechnet werden. Wir nehmen an, dass die Eingangsspannung UE 0 bis 5 V entspricht. Den Widerstand RBE vernachlässigen wir in unserer Berechnung, da dieser in der Praxis relativ groß gewählt wird (ca. 220 kΩ bis 1 MΩ) und wenig Einfluss auf die Berechnung hat. Um den Widerstand RB berechnen zu können, benötigen wir nach dem ohmschen Gesetz die Spannung, die über dem Widerstand URB abfällt, sowie den Strom IB. Die Berechnung sieht dann folgendermaßen aus:

Wir erhalten also einen errechneten Basiswiderstand von 8600 Ω. Da dies ein recht „krummer” Wert ist, nehmen wir den nächstliegenden Widerstand der Reihe E12, und zwar 8,2 kΩ oder 10 kΩ. Wenn die Last z. B. aus einer LED mit einem Strom von ca. 30 mA oder darunter besteht, können Sie als Standardwert immer einen Widerstand von ca. 10 kΩ nehmen und sind damit immer auf der sicheren Seite (siehe Bild 8a und 8b). Bei einem MOSFET ist kein Gate-Vorwiderstand erforderlich, da kein Strom in das Gate fließt. Beispiele mit einem N-Kanal-MOSFET sind in Bild 8c und 8d zu sehen.

Die Dimensionierung des Widerstands RGS ist eine Entscheidung zwischen dem Stromverbrauch der Steuerschaltung und der Schaltgeschwindigkeit des Transistors. Die Kapazität am Gate (kann einige nF betragen) sollte möglichst schnell entladen werden, was durch einen entsprechend kleinen Widerstand erreicht wird. Hierdurch steigt allerdings auch die Stromaufnahme, denn bei einem High-Signal am Gate muss der zusätzliche Strom durch den Widerstand RGS berücksichtigt werden. Bei einer Steuerspannung von 5 V und einem RGS von 1kΩ fließen 5 mA durch den Widerstand RGS. Dies stellt für die Steuerelektronik, die den Strom liefern muss, im Allgemeinen kein Problem dar. Wenn Sie mit einem MOSFET jedoch hohe Lasten schalten wollen und zudem noch mit einer relativ hohen Schaltfrequenz, z. B. mit einer PWM (Pulsweitenmodulation) ansteuern, können hohe Verlustleistungen auftreten.

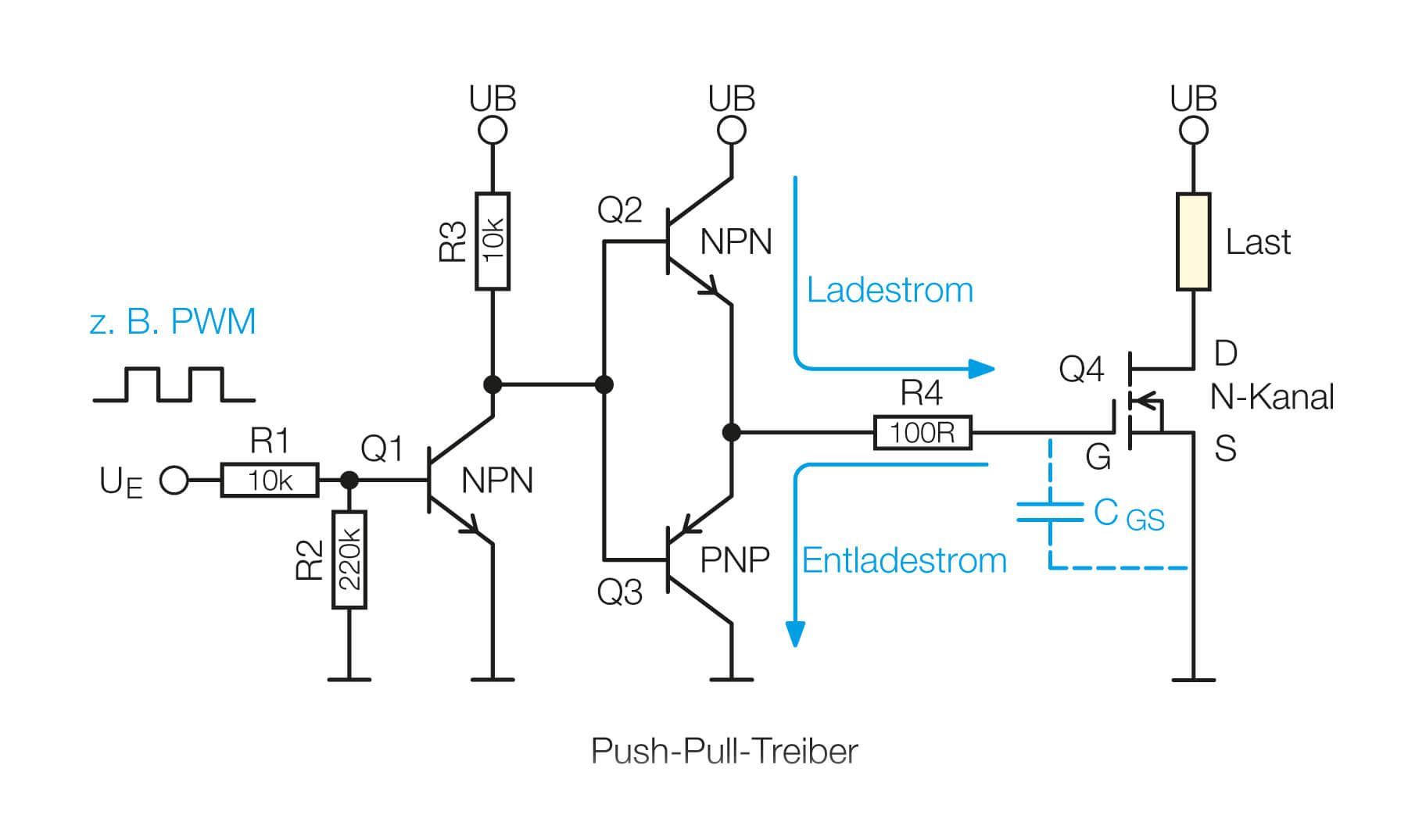

Um ein schnelles Schalten des Transistors bei hoher Schaltleistung zu ermöglichen, ist eine spezielle Ansteuerungstechnik notwendig. Bild 10 zeigt eine sogenannte Push-Pull-Treiberschaltung. Die deutsche Übersetzung für Push-Pull wäre „drücken“ und „ziehen“ und beschreibt das beschleunigte Laden und Entladen des Gate-Kondensators. Wie in Bild 10 zu sehen, wird der Ladestrom über den Transistor Q2 und der Entladestrom über Q3 geschaltet. Angesteuert werden die beiden Transistoren von einem weiteren Transistor Q1. Auf diese Weise verkürzen sich die Lade- und Entladezeiten, das Gate wird sehr schnell umgeladen und die Schaltflanken werden kürzer. Dies minimiert zudem die Verlustleistung. Solche Push-Pull-Treiber kann man diskret aufbauen oder einen fertigen integrierten Schaltkreis verwenden.

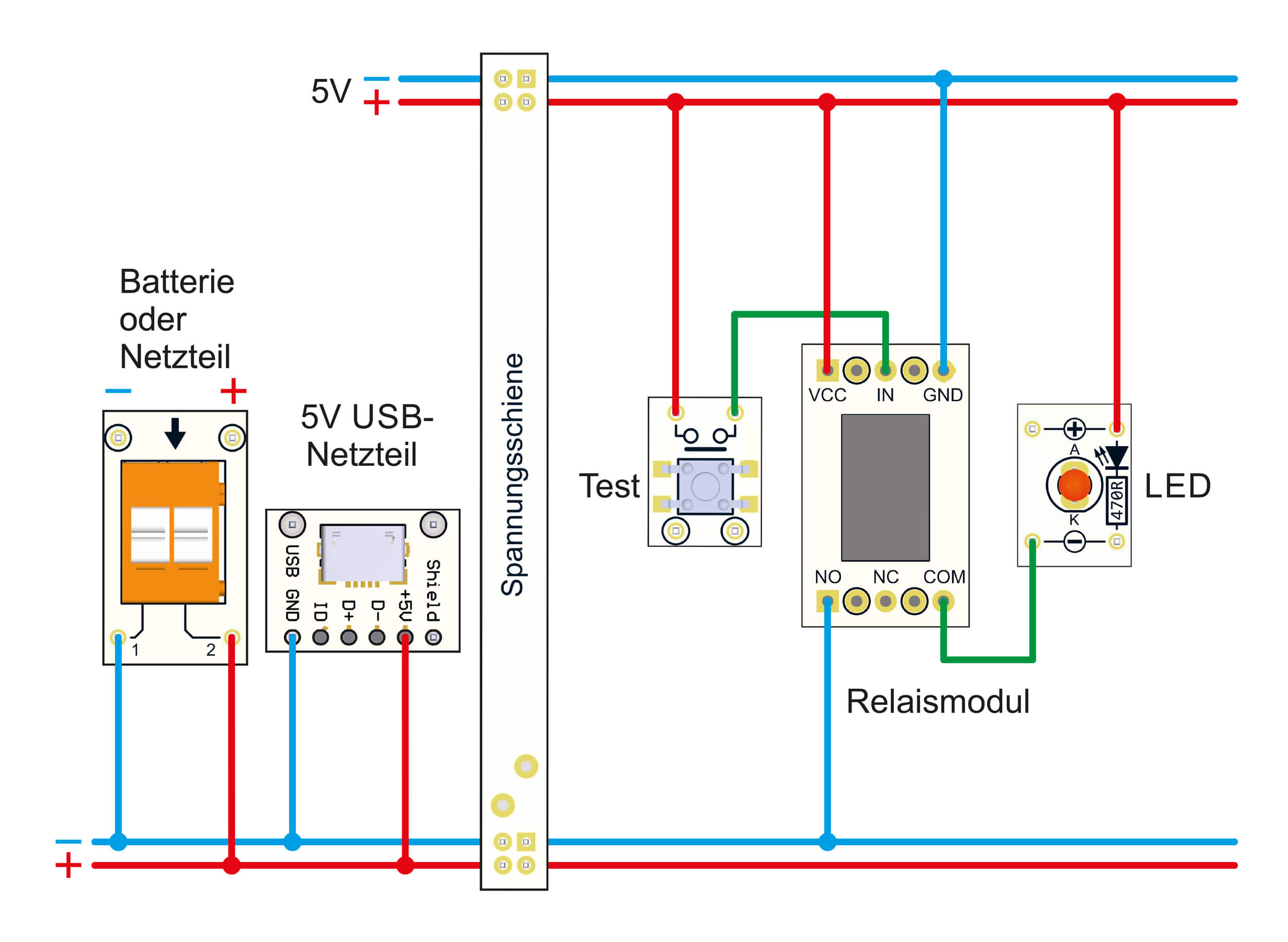

Hinweise zum Betrieb mit Relais

Bild 8 zeigt Anwendungsbeispiele mit einem Relais. Die parallel zum Relais geschaltete Diode, auch Freilaufdiode genannt, erfüllt eine Schutzfunktion. Die Erregerwicklung des Relais erzeugt beim Abschalten negative Spannungsspitzen (bedingt durch Selbstinduktion). Diese können im schlimmsten Fall den Schalttransistor zerstören. Um die Spannungsspitzen zu vermeiden, wird eine Schutzdiode parallel zur Relaiswicklung geschaltet. Die Diode ist in Sperrrichtung geschaltet, nur bei einer negativen Spannung wird die Diode leitend und begrenzt so die Induktionsspannung.

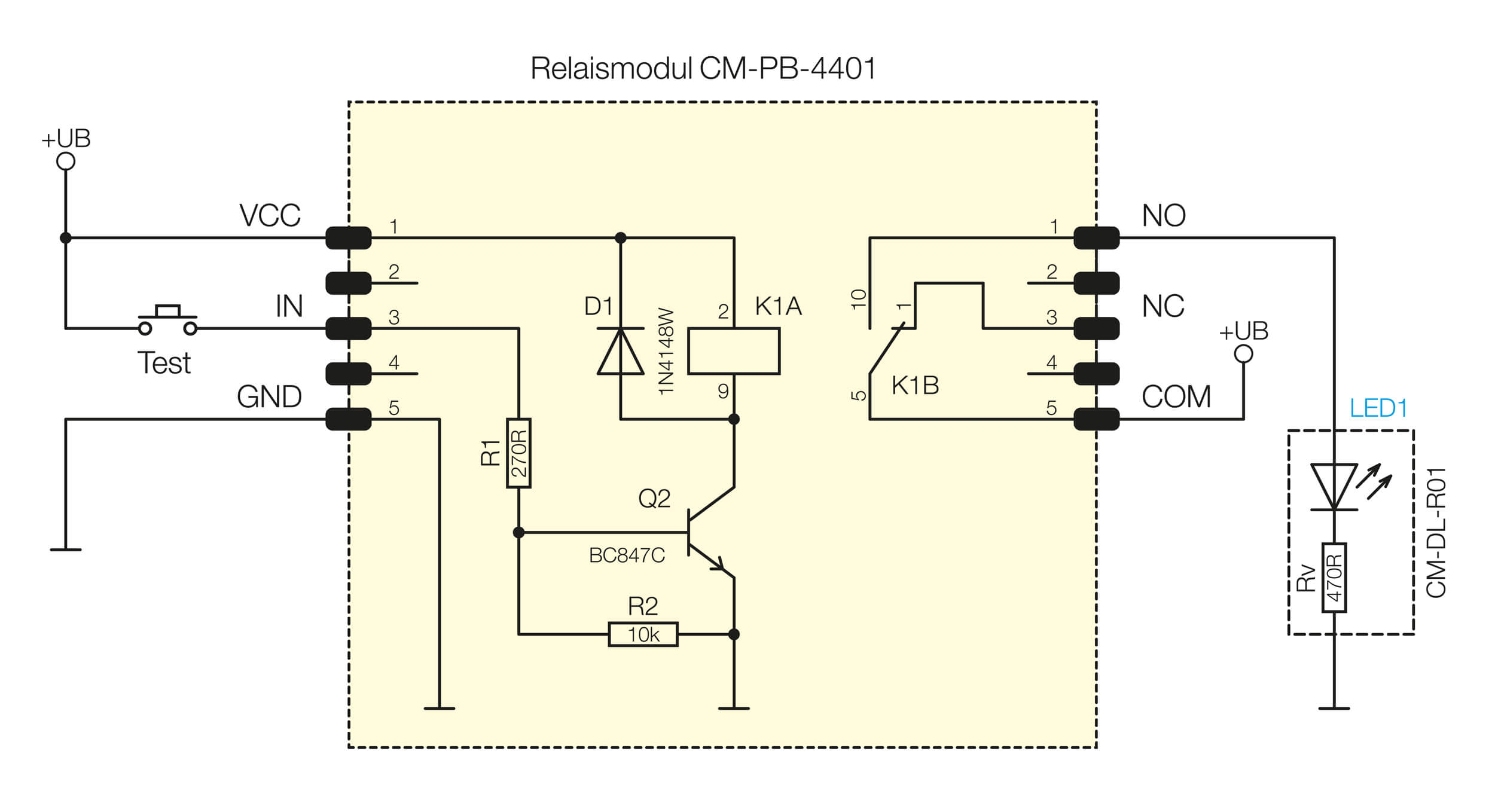

Im Set vom PAD-PRO-EXSB ist ein fertiges Relaismodul mit integriertem Schalttransistor vorhanden (siehe Bild 11). Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Teil 1 dieser Serie (siehe Übersicht am Ende dieses Beitrags).

Mit diesem Relaismodul sparen Sie sich den Aufbau der Treiberstufe. Bild 18 und Bild 19 zeigen den Aufbau auf einem Steckboard mit zugehörigem Verdrahtungsplan. Mit dem Taster wird testweise ein High-Signal auf den Steuereingang IN gelegt. Zur Kontrolle, ob das Relais auch schaltet, ist als Verbraucher eine LED an die Schaltkontakte angeschlossen. Im Abschnitt „Nachbau der Beispielschaltungen“ finden Sie einen Nachbauvorschlag für diese Testschaltung mit Relais.

Betriebsspannung mit Transistoren schalten

Ein weiterer Anwendungsfall für den Schalttransistor ist das Schalten einer Versorgungsspannung. Dieser Anwendungsfall kommt vor, wenn die Versorgungsspannung einer Schaltung elektronisch geschaltet werden soll, wie es häufig in mikroprozessorgesteuerten Schaltungen der Fall ist.

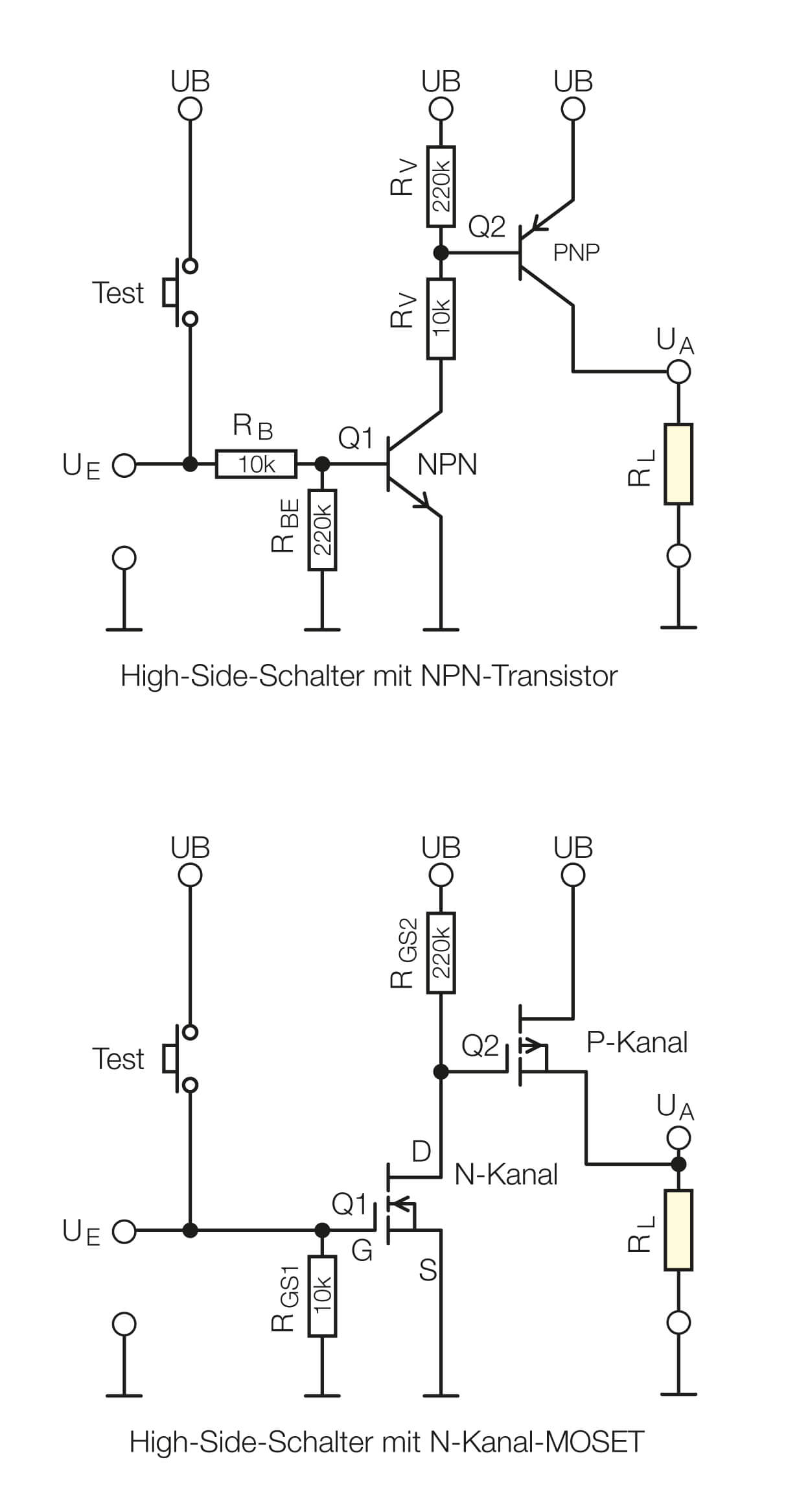

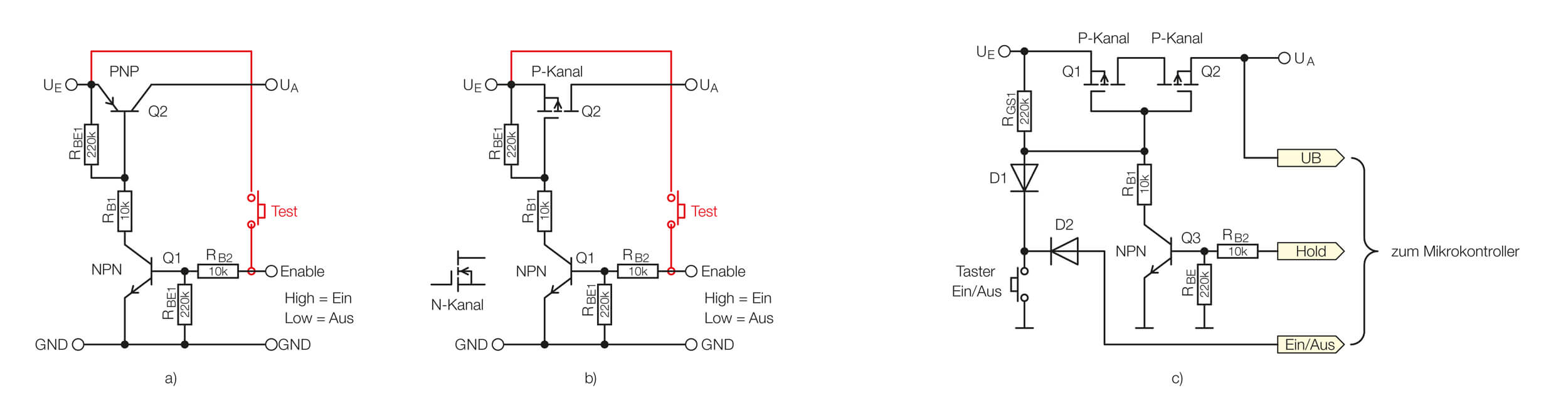

Der Einsatz ist sinnvoll, wenn Sie z. B. mit einem Taster das Gerät ein- bzw. ausschalten wollen. Bei den bisherigen Schaltungsbeispielen wurde die Last mit einem Schalttransistor gegen Masse geschaltet, was auch als Low-Side-Schalter bezeichnet wird. Bei Schalten einer Betriebsspannung wird hingegen ein High-Side-Schalter verwendet, wie in Bild 12 dargestellt. Hier liegt der Verbraucher mit einer Seite gegen Masse, während über den Schalttransistor (Q2) die Versorgungsspannung zugeschaltet wird. Um die Ansteuerung einfacher zu gestalten, wird ein zusätzlicher Transistor (Q1) benötigt, der die Basis von Q2 nach Masse schaltet und mit einer positiven Spannung angesteuert wird. In Bild 12 sind beide Varianten für BJT und MOSFET dargestellt. In Bild 13 sind beide Grundschaltungen noch einmal etwas anders dargestellt. So erkennen Sie eine praxisorientierte Schaltung leichter wieder, die Sie z. B. schon einmal in Schaltbildern gesehen haben. Bild 13c zeigt den Ausschnitt einer fertigen Schaltung aus dem Schaltbild des LED-Testers LED-T2. Die Funktionsweise im Zusammenspiel mit einer Steuerung durch einen Mikrocontroller wollen wir uns im Detail anschauen.

Statt eines P-Kanal-Transistors wie im Beispiel b werden hier zwei Transistoren (Q1 und Q2) hintereinandergeschaltet. Dies hat den Grund, dass eine Spannung auf der Ausgangsseite (z. B. aufgeladener ELKO) nicht mehr auf den Eingang gelangen kann. Im Beispiel b kann über die interne Body-Diode (im Schaltsymbol nicht erkennbar) Strom auf den Eingang zurückfließen. Dieser Effekt ist unter Umständen nicht erwünscht.

Die drei Anschlüsse (UB, Hold und Ein/Aus) führen zum Mikrocontroller, der an die Ausgangsspannung UA angeschlossen ist. Der Einschaltvorgang läuft wie folgt ab:

Durch Betätigen des Tasters „Ein/Aus“ werden über die Diode D1 die zusammengeschalteten Gates der beiden Transistoren (Q1, Q2) auf Massepotential gelegt, wodurch diese durchschalten und die Eingangsspannung UE zum Ausgang UA leiten. Sobald der Mikrocontroller mit Spannung versorgt wird, gibt dieser ein High-Signal auf den PORT „Hold“ (muss in der Firmware programmiert werden). Über den Widerstand RB2 wird der Transistor Q3 angesteuert, der wiederum die beiden Gates der Transistoren Q1 und Q2 auf Masse zieht und die Spannungsversorgung zum Ausgang aufrechterhält.

Der ganze Vorgang dauert nur wenige Millisekunden, sodass ein kurzer Tastendruck ausreicht, um diese Selbsthaltung zu aktivieren. Solange der Controller das Signal „Hold“ aufrechterhält, bleibt die Versorgungsspannung bestehen. Zum Ausschalten muss dem Mikrocontroller mitgeteilt werden, dass eine Abschaltung erwünscht ist und das Signal „Hold“ auf Low-Potential gelegt werden soll. Diese „Mitteilung“ erfolgt über einen erneuten Tastendruck.

Über die Diode D2 wird der Ausgang „Ein/Aus“, der vom Controller über einen Pull-up-Widerstand auf High gehalten wird, kurzzeitig auf Massepotential gelegt. Der Controller erkennt diesen Pegelwechsel und das Signal „Hold” wird deaktiviert, sodass die Selbsthaltung gelöst und die Spannungszufuhr unterbrochen wird. Je nach Firmware-Programmierung kann damit auch ein automatisches Abschalten (Auto-Power-off) implementiert werden.

Nachbau der Beispielschaltungen

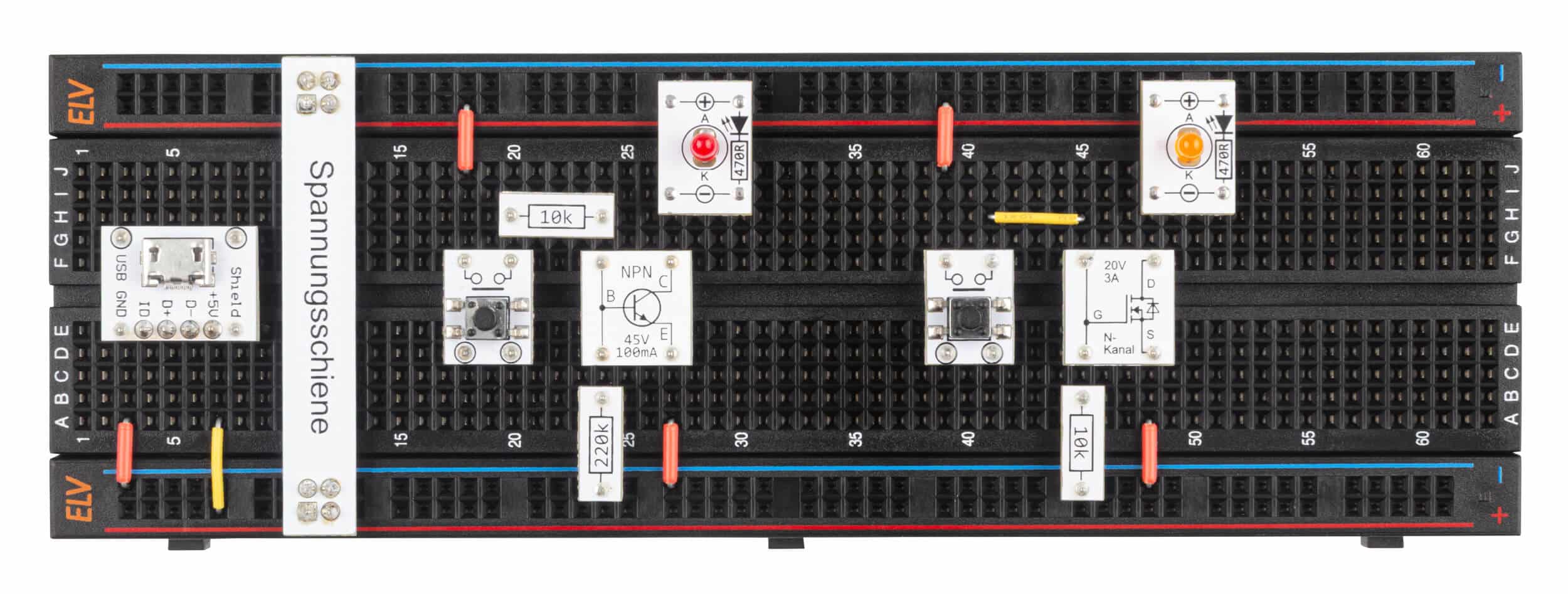

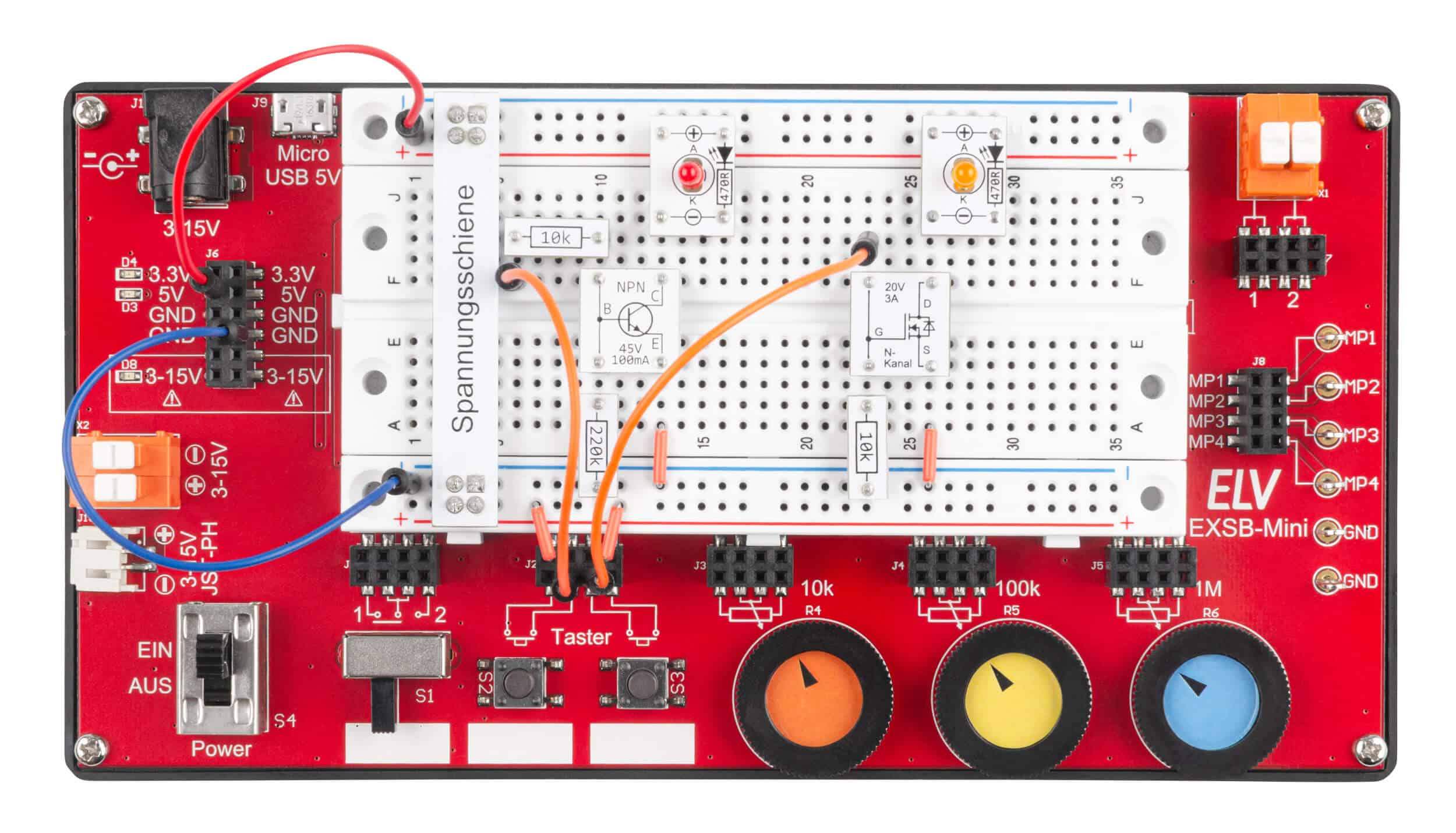

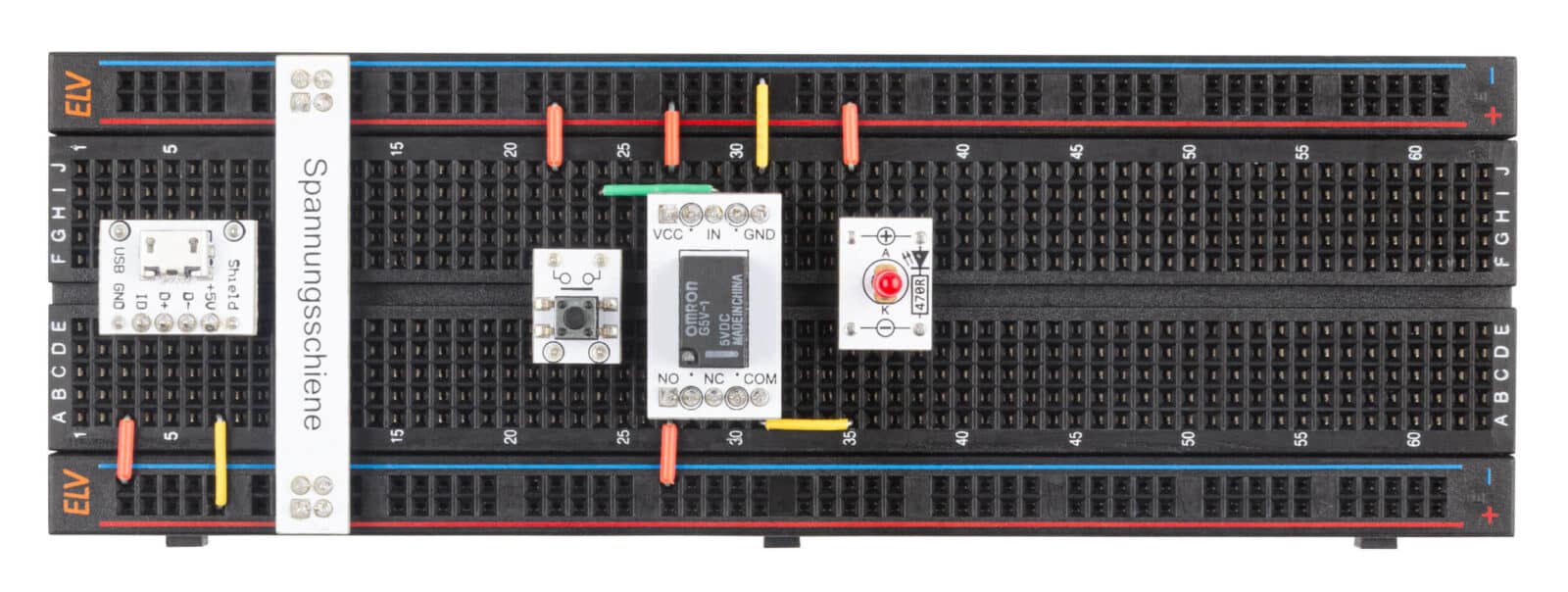

Für einige der hier vorgestellten Grundschaltungen gibt es Aufbauvorschläge mit dem Experimentierset PAD-PRO-EXSB. Zum Set, das alle notwendigen Bauteile enthält, wird zusätzlich noch eine Aufbauplattform benötigt. Dies kann die Experimentierplattformen EXSB1, das EXSB-Mini oder ein „normales“ Steckboard sein. Die Kontakte der Steckboards sind in der Regel nummeriert: Spalten von links nach rechts mit 1 bis 63 und die Reihen mit den Buchstaben A bis F. Dies kann sich je nach Hersteller geringfügig unterscheiden. Anhand der Nummerierung kann man die Position der Bauteile und Brücken in den Bildern abzählen und auf die eigene Schaltung übertragen.

WICHTIG: Das Steckboard muss so platziert werden, dass sich Pin 1 auf der rechten Seite befindet. Ist das Steckboard andersherum gedreht, stimmen die Positionen nicht mehr mit den Bildern überein. Die elektrischen Verbindungen werden mit starren und flexiblen Steckbrücken hergestellt, die im Experimentierset enthalten sind. Bild 14 zeigt den Verdrahtungsplan für die beiden Grundschaltungen aus Bild 8a und 8c. Entsprechende Fotos von Aufbauten auf einem Steckboard bzw. EXSB-Mini sind in Bild 15 und Bild 16 zu sehen. Auch für die Relais-Testschaltung aus Bild 11 gibt es Hinweise für den Aufbau (Bild 17 bis Bild 19).

Versorgungsspannung

Die Spanungsversorgung für die dargestellten Schaltungen sollte 5 V betragen. Für das universelle Steckboard kann man auf unterschiedliche Spannungsversorgungen zurückgreifen (Bild 20). Über eine USB-Buchse kann ein Steckernetzteil oder ein Ladegerät mit Micro-USB-Stecker als Spannungsquelle genutzt werden. Die Variante mit einer Klemmleiste dient zum Anschluss einer externen Spannungsversorgung wie z. B. einem Netzteil oder einer Batterie. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polung! Eine komfortable Lösung bietet auch das ELV Powermodul PM-SB1, das mit zwei Batterien ausgestattet ist und somit autark arbeitet oder die in diesem Journal vorgestellte Variante EXSB-Midi.