Home Assistant – Beginners Guide

Home Assistant – Beginners Guide

In unserer neuen Reihe „Home Assistant – Beginners Guide“ zeigen wir die Möglichkeiten des Systems anhand praktischer Beispiele, die wir Schritt für Schritt beschreiben. Angefangen von der ersten Einrichtung über die Anbindung verschiedenster Systeme bis hin zu einer eigenen Visualisierung und zu Automationen. Dies soll sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Nutzern helfen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten besser anzuwenden.

In dieser Ausgabe beginnen wir mit einer Einführung in das komplexe Thema und integrieren eine Homematic IP Zentrale CCU3. Hierzu bedienen wir uns der Erweiterung für Home Assistant „HACS“ (Home Assistant Community Store). Zudem legen wir den Grundstein für das erste Dashboard.

Was ist überhaupt Home Assistant?

Home Assistant ist eine kostenfreie Open-Source-Plattform zur Steuerung und Automatisierung von Smart-Home-Geräten. Ziel ist es, eine zentrale Stelle zu schaffen, die unterschiedlichste Geräte und Systeme von verschiedensten Herstellern miteinander vereint. Anders als bei kommerziellen Smart-Home-Lösungen, die oft an bestimmte Marken oder Ökosysteme gebunden sind, bietet Home Assistant eine offene und flexible Lösung. Laut Anbieter werden über 3000 Integrationen angeboten. Über diese modulare Möglichkeit kann ein solches System spielend an die gestellten Anforderungen oder vorliegenden Geräte angepasst werden – wirklich universell!

Mit Home Assistant lassen sich nicht nur Geräte steuern, sondern auch übergreifende Automatisierungen und Szenarien erstellen, die den Alltag erleichtern. Beispiele hierfür sind das automatische Einstellen der Heizung, das Ein- und Ausschalten von Lichtern basierend auf Zeit oder Anwesenheit und vieles mehr. So mancher Nutzer verliert sich hier sicherlich auch ein Mal in den Tiefen des Systems.

Auch etliche Smart-Home-Systeme bieten die eine oder andere der aufgeführten Funktionen an. Es stellt sich also direkt die nächste Frage: „Warum dann Home Assistant?“ Der Smart Home Markt ist stark umkämpft und viele Anbieter überbieten sich mit Gerätetypen und Funktionen. Oft setzt man hierbei auf Kommunikationsstandards, die nicht offen sind(proprietär) und nur für die eigenen Geräte funktionieren. Dadurch sind Nutzer an ein System gebunden oder müssen im schlimmsten Fall mehr als ein System verwenden, die Ihnen gewisse Anwendungen ermöglicht – so richtig smart ist das nicht.

Hier setzen Lösungen an, die Daten sammeln und zusammenfassen, sogenannte Aggregierungslösungen, zu denen auch Home Assistant gehört. Die bekanntesten sind sicherlich Google Home und Amazon Alexa oder auch Apple Home Kit. Ein Ziel haben alle diese Lösungen gemeinsam: Für den Nutzer soll eine zentrale Stelle für die Einstellung von Parametern und der Bedienung geschaffen werden. Die Realität sieht leider oft anders aus. Kaum ein Smart-Home-Nutzer hat lediglich eine App auf dem Smartphone oder auch nur eine Zentrale in der Wohnung oder dem Haus verbaut.

Welche Vorteile hat die Home-Assistant-Lösung?

Lokale Steuerung

Home Assistant bietet eine echte lokale Steuerung der verbundenen Smart-Home-Geräte. Die Geräte können dadurch auch ohne eine Internetverbindung gesteuert werden. Dies ist nicht nur schneller, sondern auch sicherer, da keine Daten an Cloud-Dienste gesendet werden. Als Nutzer behalten Sie dadurch immer die Kontrolle über Ihre Daten.

Private Cloud möglich

Falls ein Remote-Zugriff benötigt wird, lässt sich dies entweder über die sogenannte „Home Assistant Cloud“ realisieren oder über einen sicheren VPN-Tunnel zum eigenen Netzwerk. Einziger Wehrmutstropfen: Die „Home Assistant Cloud“ ist kostenpflichtig.

Vielfältige Integrationen

Wie bereits erwähnt, bietet Home Assistant eine enorme Anzahl an Integrationen, sowohl für bekannte Geräte (Philips Hue, Sonoff etc.) als auch für weniger populäre oder DIY-Geräte. Der Anbieter und die riesige Community entwickeln ständig neue Integrationen.

Extrem anpassbar

Die Automatisierungsmöglichkeiten von Home Assistant sind nahezu unbegrenzt. Automatisierungen lassen sich sehr detailliert mithilfe der vergleichsweise simplen Markup-Sprache YAML erstellen. Zudem steht ein einfacher grafischer Editor zur Verfügung. Diese Programme können aus allen verfügbaren Datenpunkten der Geräte, auch Entitäten genannt, bestehen. „Allen“ ist hier tatsächlich wortwörtlich gemeint. Home Assistant öffnet regelrecht die Geräte für den Nutzer und zeigt auch Datenpunkte an, die die eigene Herstellerlösung dem Nutzer bisher vorenthalten hat.

Parallel zu dieser neuen Reihe im ELVjournal erstellen wir wöchentlich neue Youtube-Beiträge zu diesem Thema. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gern direkt über unseren Youtube-Kanal. Wir werden für Sie auch komplexere Szenarien und Nutzeranfragen in Videos umsetzen.

Community-Projekt

Die Home-Assistant-Community ist sehr aktiv, und es gibt unzählige Tutorials und Ressourcen, die einen einfachen Einstieg in das System ermöglichen und das Smart Home nach eigenen Vorstellungen entstehen lassen.

Bevor wir im Folgenden ein erstes System aufbauen, lässt sich zusammenfassend sagen: Wenn Sie sich ein stark anpassbares und datenschutzorientiertes Smart-Home-System wünschen, das mit einer Vielzahl von Geräten und Szenarien funktioniert, dann ist Home Assistant wahrscheinlich die beste Wahl. Aber Achtung – der Teufel steckt im Detail und man kann in den Tiefen des Systems einige Stunden verbringen.

Home Assistant installieren und konfigurieren

Sie können den Home Assistant auf verschiedenen Plattformen installieren, z. B. einem Raspberry Pi, virtuellen Maschinen oder dedizierten Servern im Netzwerk. Mit Home Assistant Green steht darüber hinaus eine eigene Plattform zur Verfügung, die bereits mit einem installierten Home Assistant geliefert wird. Aufbauen, einschalten, loslegen – geht es noch einfacher?

Im Folgenden konzentrieren wir uns dennoch auf die Einrichtung eines handelsüblichen Raspberry Pi, um die Plattform-Flexibilität darzustellen. Diese Einplatinenrechner sind weitverbreitet und lassen sich sehr schnell und unkompliziert nutzen – häufig ist ein solcher „Pi“ auch noch in der berüchtigten Technik-Schublade zu finden.

An dieser Stelle soll aber nicht verheimlicht werden, dass es auch Nachteile gibt, die gegen die Wahl des Raspberry Pi als Hardware sprechen. Klassischerweise nutzen Einplatinenrechner eine SD-Karte, die in einen Slot direkt am Gerät eingelegt wird. Auf dieser Karte werden sowohl das Betriebssystem als auch alle nutzerspezifischen Daten gespeichert. Auch Home Assistant lässt sich problemlos darauf installieren und nutzen, später mehr dazu. Nun also der Nachteil: Bei einem Defekt der SD-Karte gehen alle Daten verloren. Mit Back-ups schaffen Sie sich hier einen Fallschirm und können die Daten bei Bedarf auf eine neue Karte aufspielen.

Wo liegt das Problem – Speicherkarten halten doch sehr lange, oder?

Home Assistant arbeitet wie ein Betriebssystem, das sehr oft Daten schreibt, liest und wieder überschreibt. SD-Karten sind zwar für die Speicherung von Daten geeignet, wurden aber nicht für eine dauerhafte Nutzung ausgelegt.

Hinweis: Empfehlenswert ist die Verwendung einer SD-Karte der Klasse A2, die für wiederholtes Lesen und Schreiben optimiert ist.

SD-Karten eignen sich in erster Linie dazu, Daten aufzunehmen, die nicht regelmäßig neu geschrieben werden müssen wie z. B. Fotos einer Kamera.

Ein weiterer Aspekt ist die Geschwindigkeit der Lese- und Schreibzugriffe. Diese liegt selbst bei neuen SD-Karten oft in einem Bereich, der das System spürbar langsam erscheinen lässt. Was ist also die Alternative? Statt der SD-Karte können Sie an den Raspberry Pi auch eine SSD-Festplatte anschließen. Auch moderne NVME SSDs sind hier mit entsprechenden Adaptern (Shields) möglich. Die Ausfallsicherheit und die Performance werden dadurch deutlich erhöht.

Zu guter Letzt ist auch der verfügbare Arbeitsspeicher zu berücksichtigen. Um ein zukunftssicheres System aufzusetzen, empfehlen wir die Verwendung von mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, besser sind sogar 16 GB, wie sie der Raspberry Pi 5 zur Verfügung stellt.

Die verwendete Hardware

Wir verwenden einen Raspberry Pi der 5. Generation (Bild 1) mit 16 GB RAM und eine microSD-Karte mit 32 GB. Ein besonderes Augenmerk liegt hier bereits im Vorfeld auf der Wahl des Netzteils. Wir empfehlen die Verwendung eines original Raspberry-Pi-Netzteils oder eines vergleichbaren Modells, da dieses die nötige Leistung für den sicheren Betrieb des Systems liefert (5,1 V/3 A). Zudem sind diese Netzteile stabilisiert und liefern dadurch zu jeder Zeit eine konstante Spannung am Ausgang. Besonders wenn das System durch Funksticks und/oder eine SSD-Festplatte erweitert wird, ist der Stromverbrauch recht hoch.

Einfache 5-V-Netzteile wie das eines Smartphones bieten hier in der Regel keine ausreichende Leistung. Das System kann im Betrieb hängenbleiben, und im schlimmsten Fall droht ein Datenverlust. Sie benötigen zudem einen SD-Karten-Leser am Mac, Windows- oder Linux-PC und ein Netzwerkkabel.

Auf eine WLAN-Verbindung verzichten wir in diesem Aufbau, sie ist jedoch mit dem Raspberry Pi grundsätzlich ebenfalls möglich. Soll der Raspberry Pi hingegen innerhalb der Elektroverteilung platziert werden, sollte immer eine LAN-Anbindung gewählt werden.

Software installieren

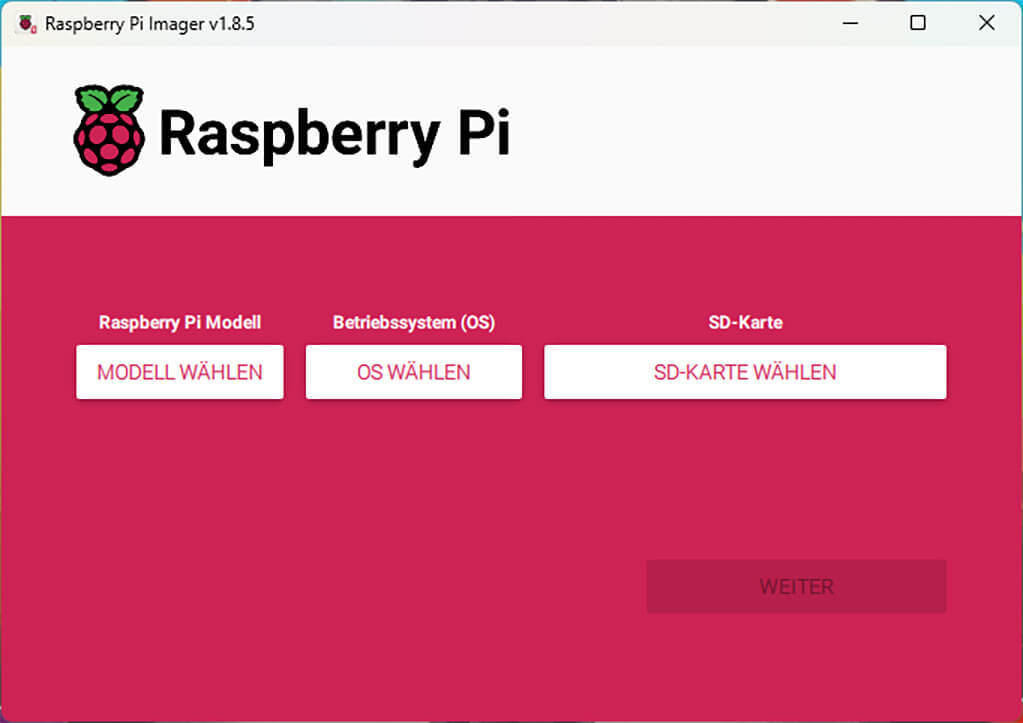

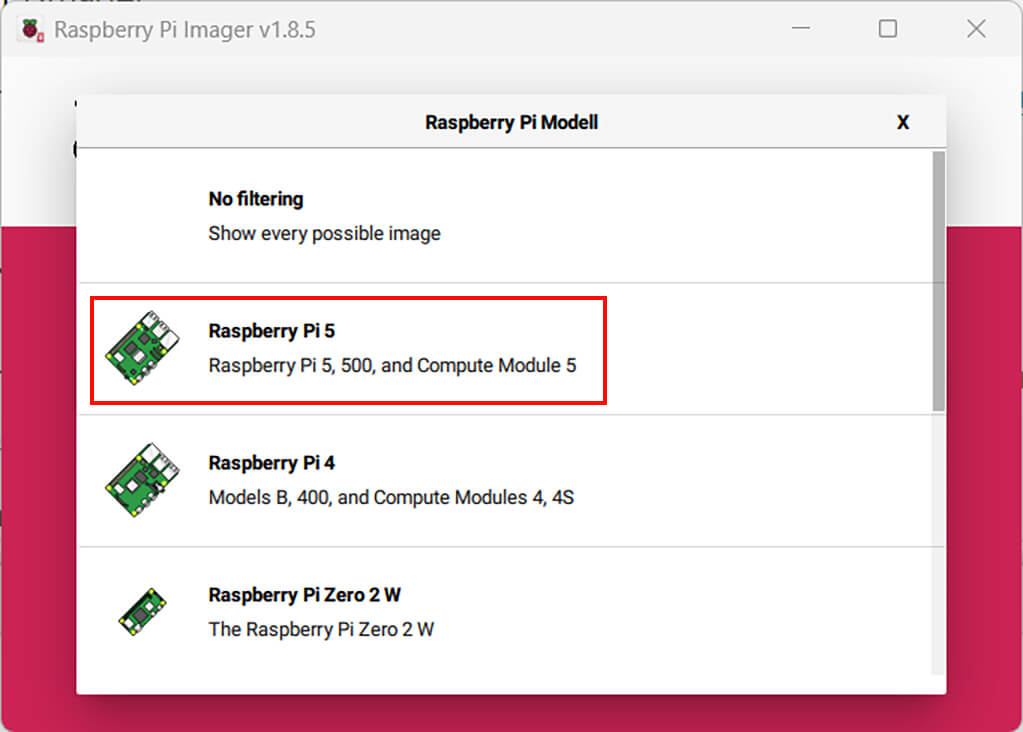

Home Assistant stellt das Betriebssystem für den Raspberry Pi bereit. Da es keine reine Anwendersoftware ist, muss diese direkt als Imagedatei auf die SD-Karte „geflashed“ werden. Stecken Sie die SD-Karte an Ihrem Computer ein. Laden Sie den „Raspberry Pi Imager“ herunter. Die Anwendung steht sowohl für Windows als auch für MAC OS zur Verfügung. Nachfolgendes Bild zeigt die Oberfläche, auf der Sie in drei einfachen Schritten die für Sie passende Software auswählen können.

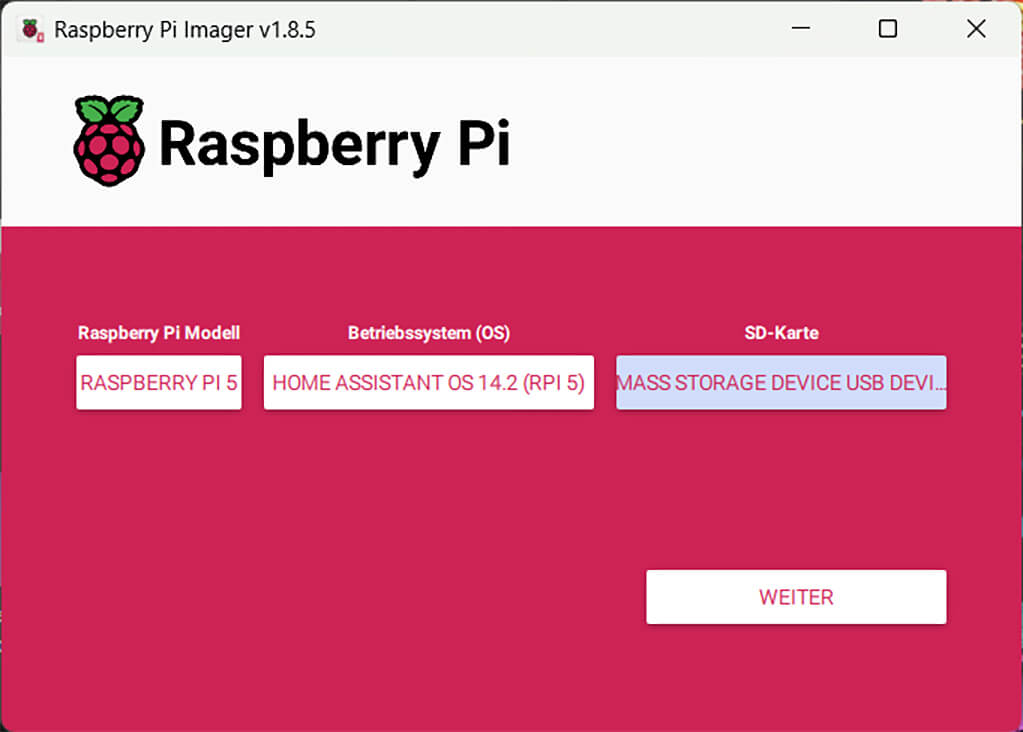

1. Wählen Sie nach dem Start der Software Ihr Raspberry-Pi-Modell aus. In unserem Fall „Raspberry Pi 5″.

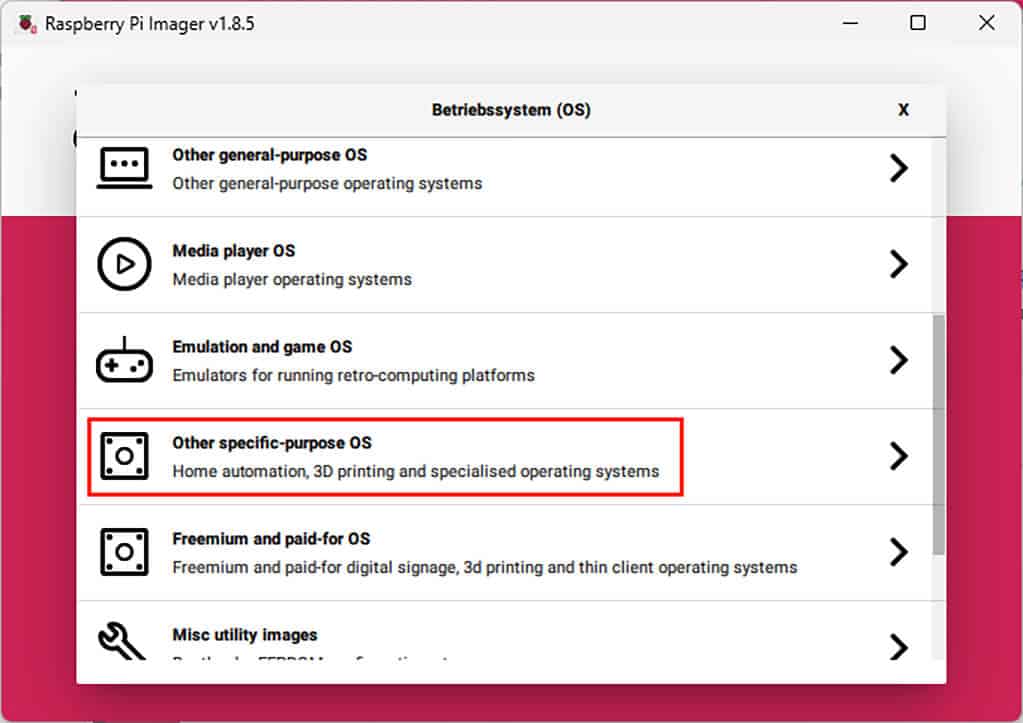

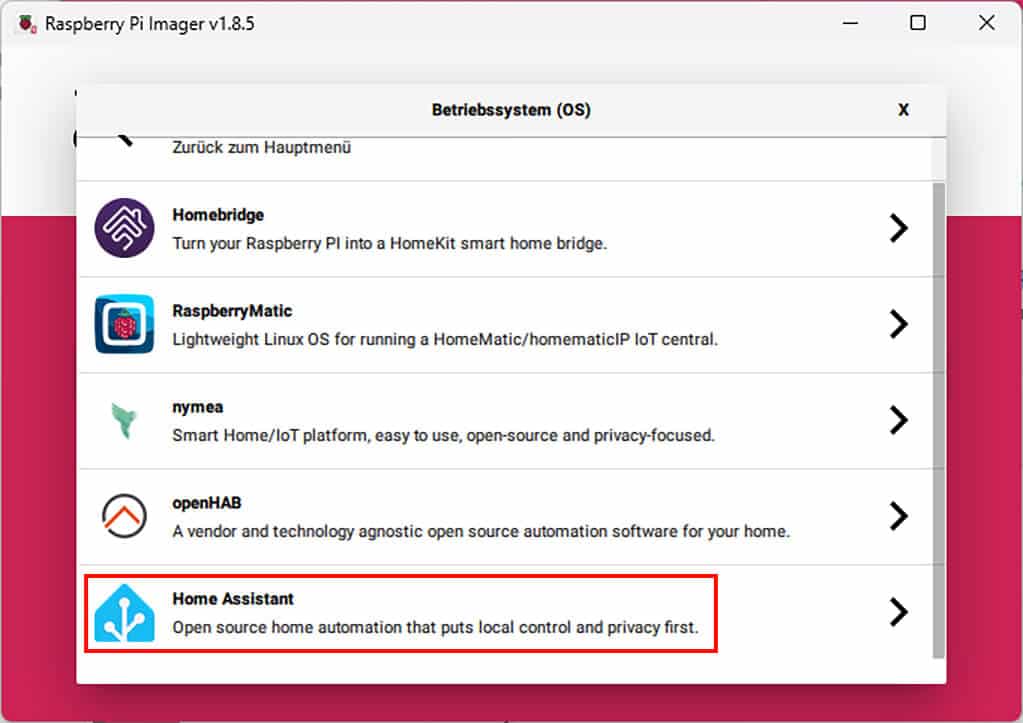

2. Wählen Sie anschließend das Betriebssystem aus. Home Assistant versteckt sich unter der Rubrik „Other specific-purpose OS“. In der dann folgenden Liste (ohne Abbildung) wählen Sie „Home Assistant and home automation“ aus.

3. Wählen Sie den Eintrag „Home Assistant“ und im nächsten Fenster (ohne Abbildung) erneut „Home Assistant“ – passend für die Plattform.

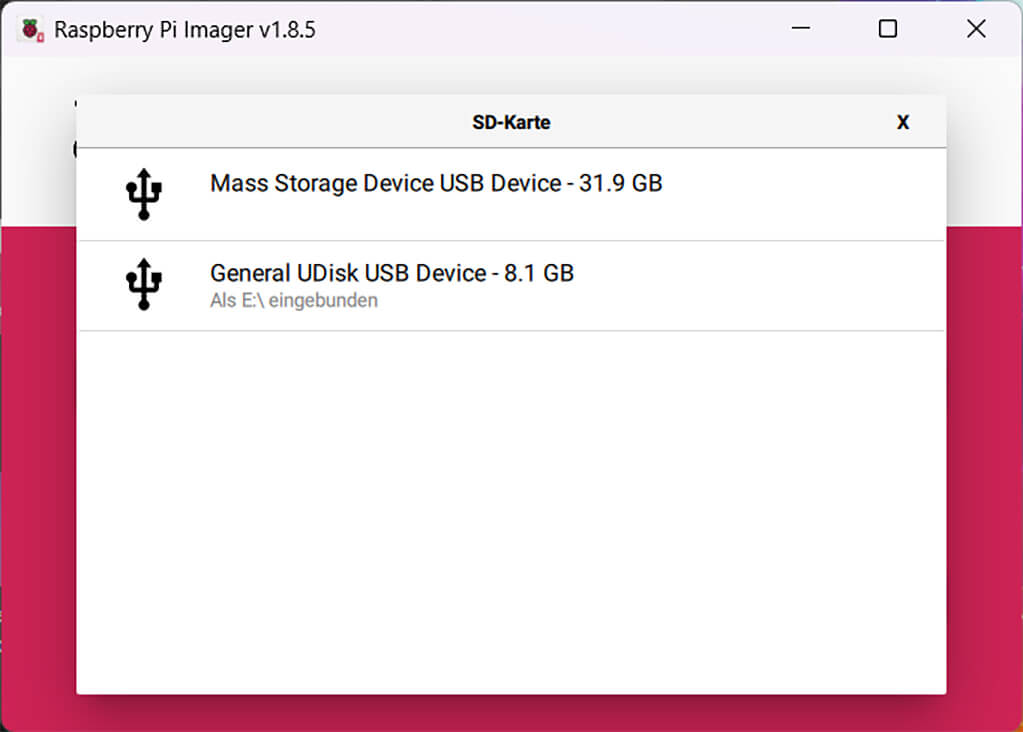

4. Wählen Sie als Speicherort die SD-Karte. Wichtig: Achten Sie dabei auf die korrekte Auswahl, da hier alle angeschlossenen USB-Sticks aufgeführt werden.

Hinweis: Alle Daten auf der gewählten SD-Karte werden durch das „Flashen“ überschrieben.

5. Kontrollieren Sie die Parametrierung der Software und klicken Sie auf „Weiter“.

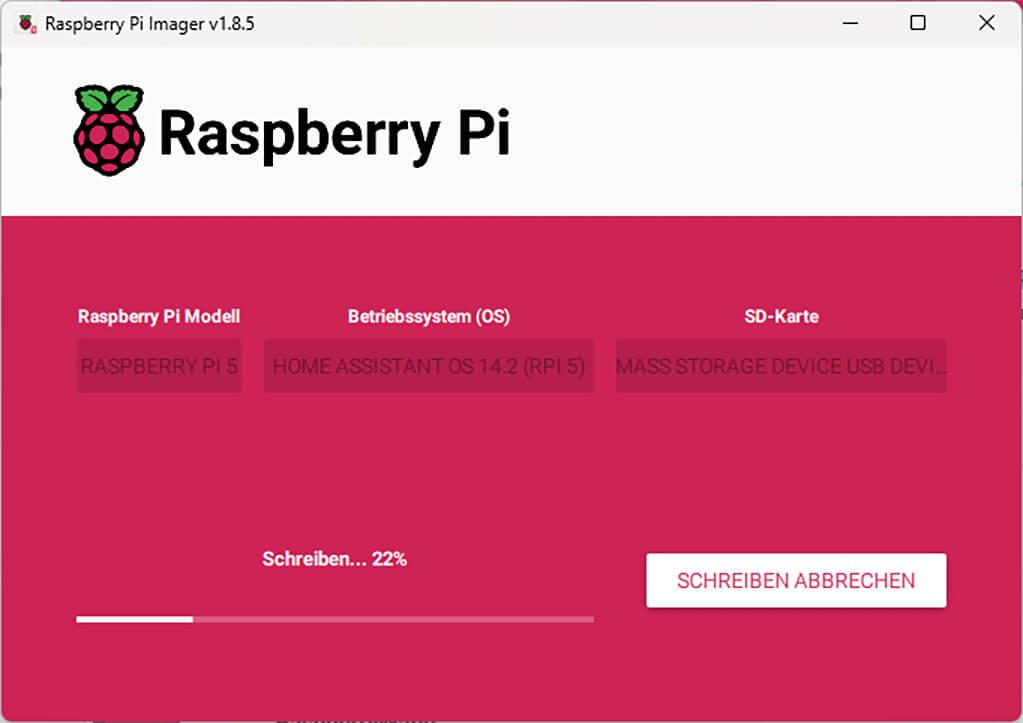

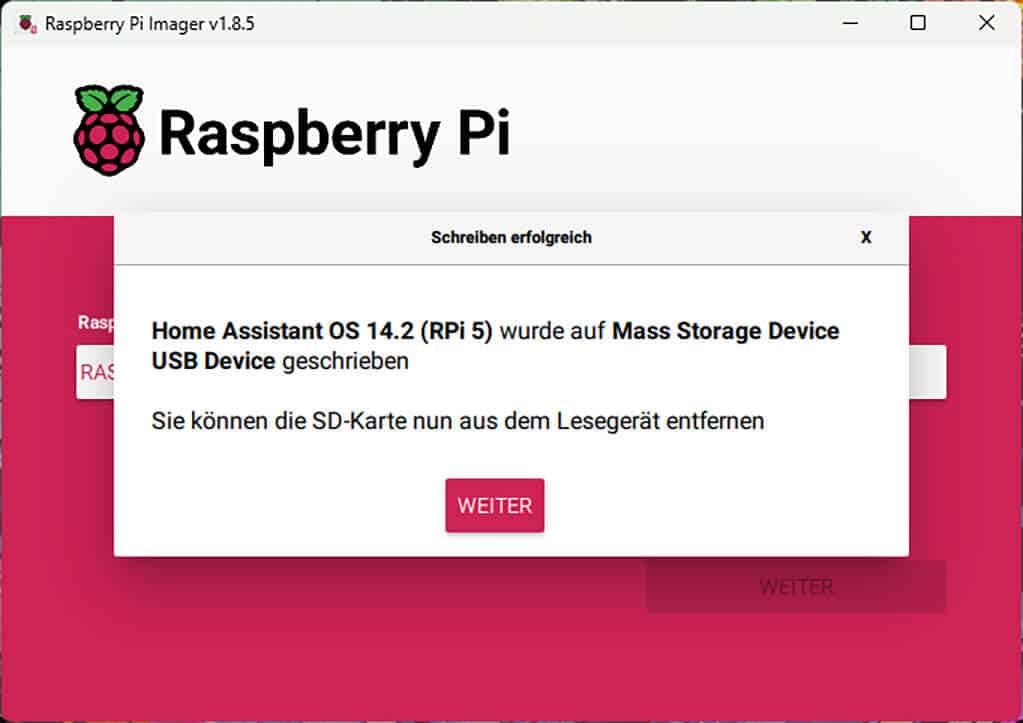

6. Die nötigen Daten werden nun auf die SD-Karte geschrieben.

Wichtig: Brechen Sie diesen Vorgang nicht ab, um eine Beschädigung der SD-Karte zu vermeiden!

7. Nach erfolgter Verifizierung der geschriebenen Daten beenden Sie die Installation mit „Weiter“.

Schließen Sie den „Raspberry Pi Imager“ und entfernen Sie die SD-Karte aus dem Lesegerät.

Die SD-Karte ist nun vorbereitet. Legen Sie diese in den SD-Slot auf der Unterseite des Raspberry Pi ein. Verbinden Sie den Raspberry Pi über das Netzwerkkabel und schließen Sie das Netzteil an – es kann losgehen!

Das Home-Assistant-System starten

Nach Verbindung mit der Spannungsversorgung startet das Home-Assistant-System automatisch und stellt eine über das Netzwerk erreichbare Weboberfläche bereit. Somit muss keine weitere Software auf einem Endgerät installiert werden und die Oberfläche kann durch jedes Endgerät im Netzwerk erreicht werden. Alternativ steht in den App Stores für Android und iOS die Home-Assistant-App zur Verfügung, über die Sie ebenfalls auf die Oberfläche zugreifen können. Ähnlich wie bei einem Router kann das gesamte System über diese Oberfläche konfiguriert und bedient werden. Die für den Zugriff nötige IP-Adresse kann über die Router-Oberfläche bestimmt werden, alternativ erfolgt der Zugriff über folgenden Link: http://homeassistant.local:8123

Hinweis: Wenn Sie eine ältere Windows-Version verwenden oder striktere Netzwerkregeln herrschen, erreichen Sie die Ansicht unter homeassistant:8123 oder http://Χ.Χ.Χ.Χ:8123 (ersetzen Sie X.X.X.X mit der IP-Adresse Ihres Raspberry Pi).

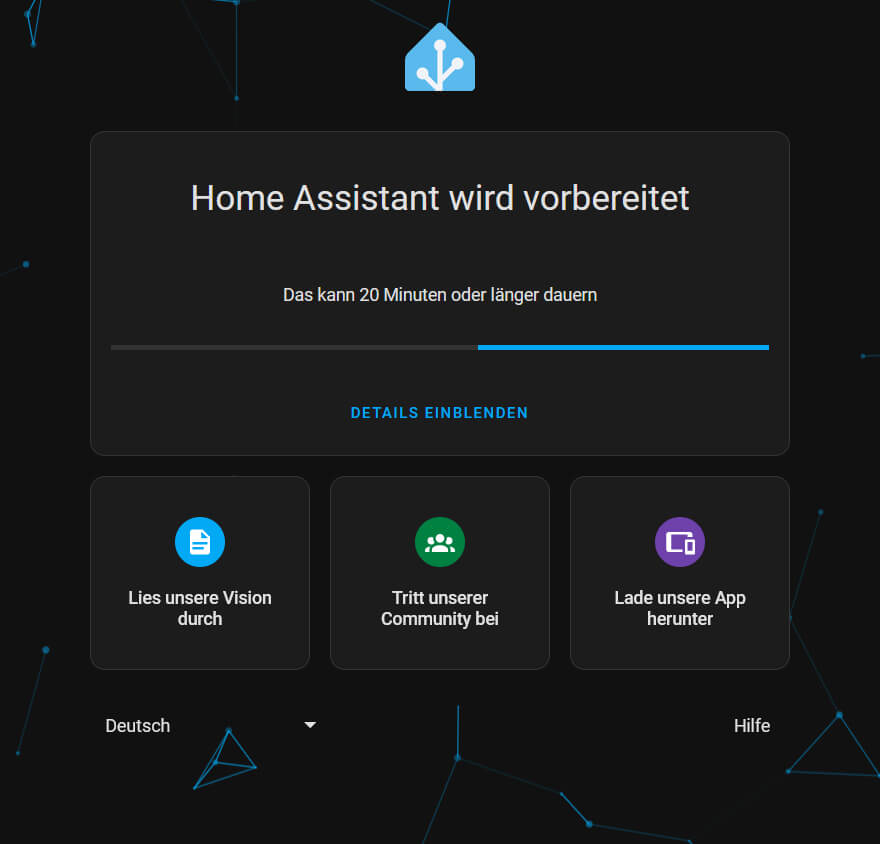

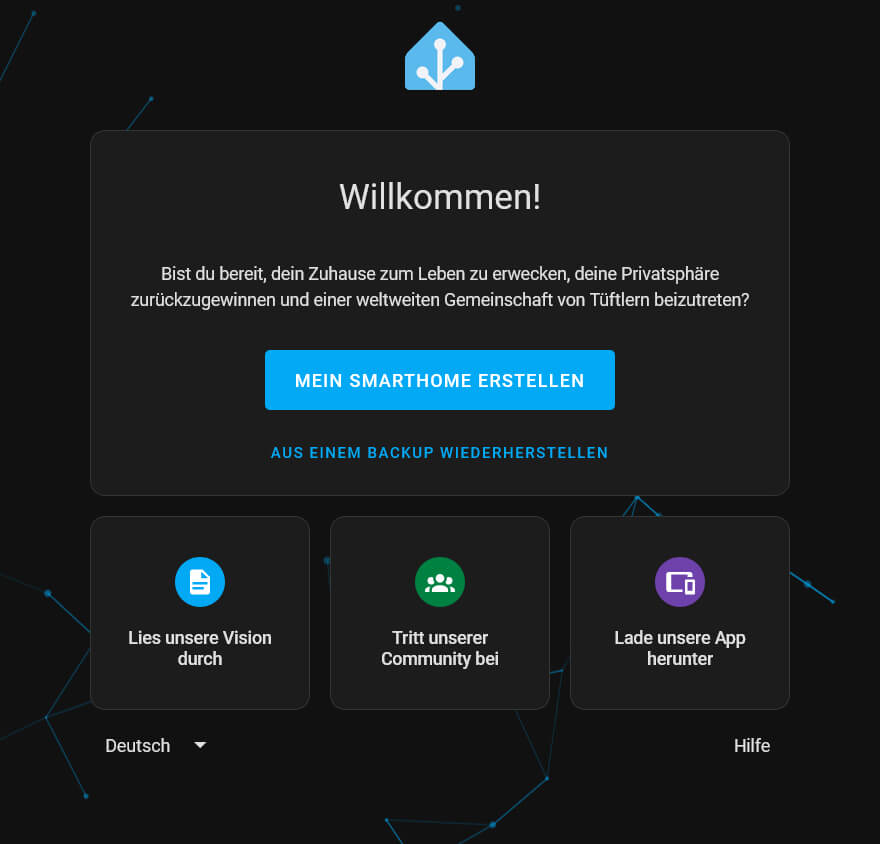

Abhängig von der Leistung der genutzten Hardware kann der erste Start einige Minuten dauern (Bild 2). Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen (Bild 3), erstellen wir ein neues Smart Home.

System einrichten

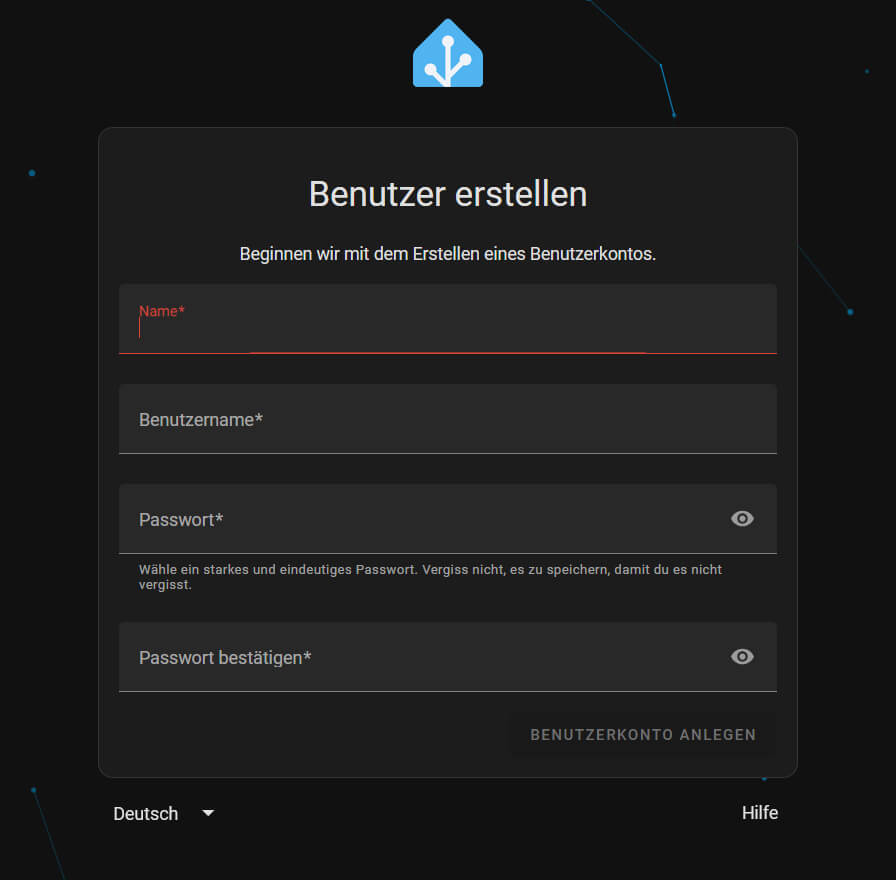

1. Klicken Sie auf „Mein Smart Home erstellen”. Legen Sie einen Benutzer an, indem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben. Fahren Sie mit „Benutzerkonto anlegen“ fort.

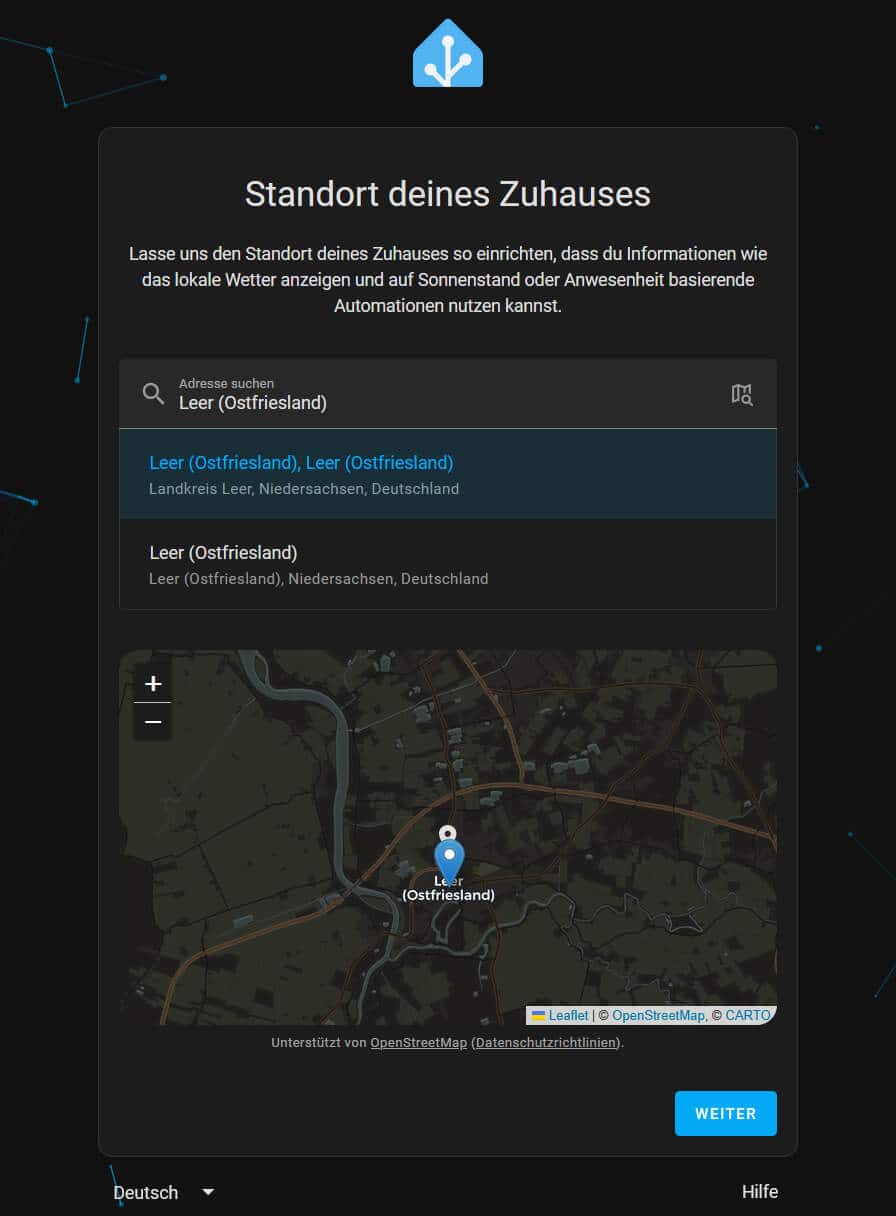

2. Wählen Sie einen Standort, dieser wird z. B. für Wetterdaten oder bei der Verwendung von Zonen benötigt.

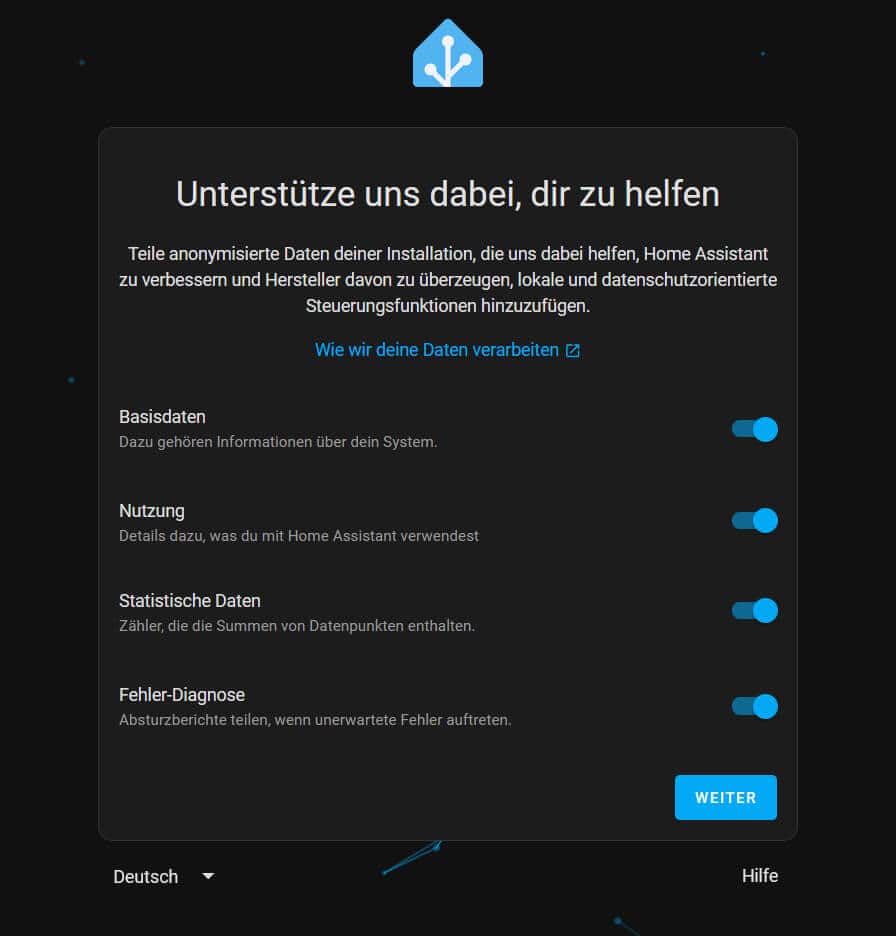

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie, ob Sie anonymisierte Daten an Home Assistant senden und die Community unterstützen wollen. Wir unterstützen gerne und haken in unserem Beispiel alle Optionen an.

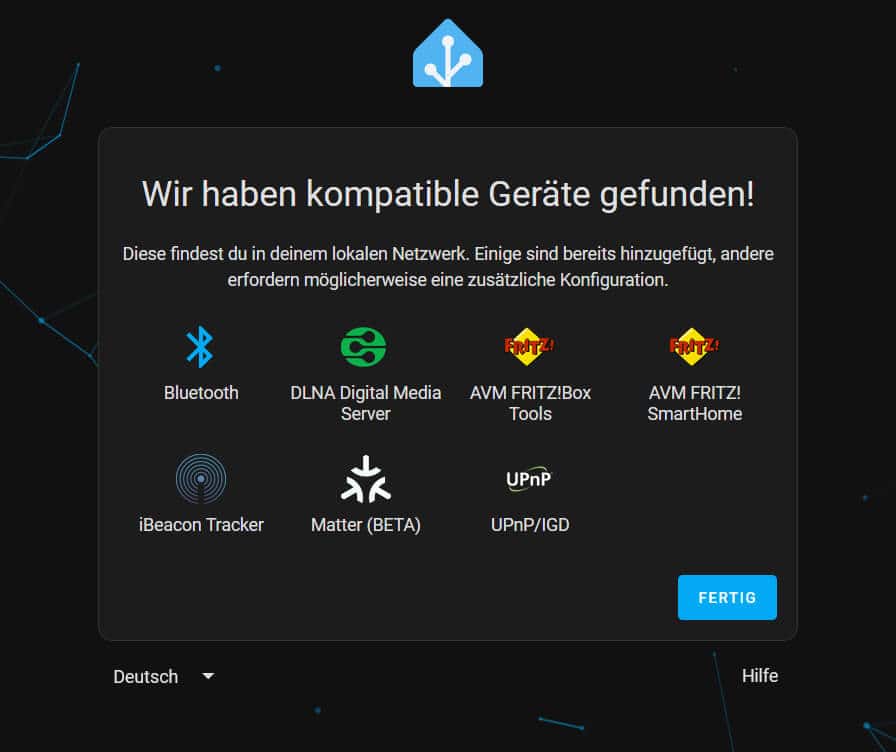

4. Die nächste Ansicht zeigt Integrationen, die Home Assistant bereits durch einen Scan Ihres Netzwerks identifiziert hat. Diese sieht natürlich bei jedem Nutzer etwas anders aus. Eine Konfiguration erfolgt in diesem Schritt nicht. Beenden Sie die Ersteinrichtung über „Fertig“.

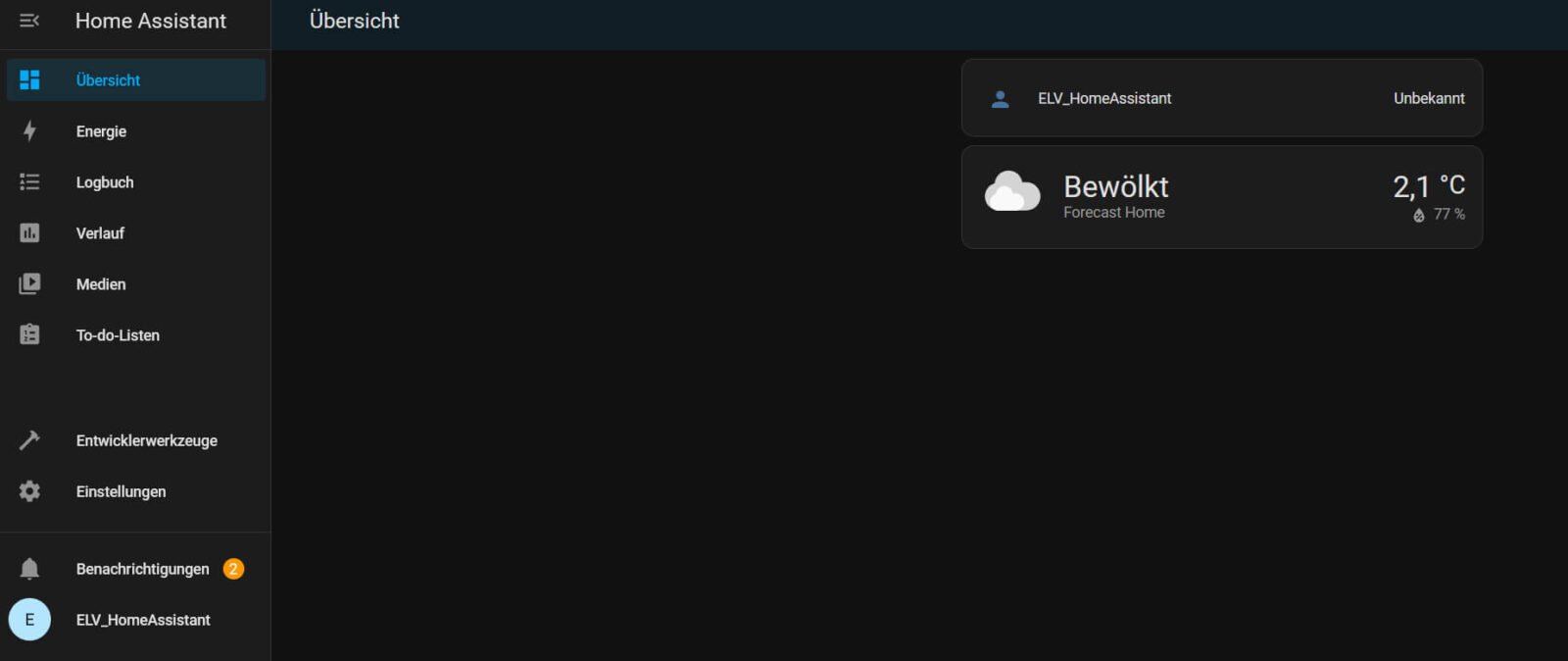

5. Die Startseite der Anwendung erscheint, und wir befinden uns im ersten Dashboard (Übersicht) des Systems.

HACS Community Store einrichten

Als nächsten Schritt fügen wir eine Integration hinzu, um am Ende eine CCU3 auszulesen.

Was sind Integrationen?

Als Integrationen bezeichnet man Komponenten innerhalb von Home Assistant, die die Kommunikation zu anderen Geräten und Diensten herstellen (z. B. Homematic IP). Wie zuvor erwähnt, stehen über 3000 solcher Integrationen bereit. Die meisten können über den offiziellen Store bezogen werden (Einstellungen → Geräte & Dienste) und wurden von Home Assistant getestet und geprüft. Sie entsprechen damit den Code-Anforderungen und Sicherheitsvorgaben des Anbieters. Zukünftig werden wir auch andere Smart-Home-Systeme mit dem Home Assistant verbinden und dies im ELVjournal und bei YouTube zeigen.

Manche Integrationen wie auch die für die CCU3 sind noch nicht offiziell in Home Assistant verfügbar. Und woher bekommen Sie die CCU3-Integration nun? Das Schlagwort heißt „HACS“: Home Assistant Community Store. Die dort angebotenen Lösungen sind kein Teil der offiziellen Home-Assistant-Entwicklung. Sie sind weniger getestet und können unter Umständen Probleme verursachen, was leider gelegentlich bei einem Update von Home Assistant auch passieren kann. Auch hängen viele der Inhalte oft von nur einem Entwickler ab. Hat dieser keine Zeit oder auch das Interesse verloren, wird die Integration möglicherweise nicht mehr gepflegt.

HACS verwenden

Bevor wie loslegen können, müssen Sie den Community Store – einen zweiten Store im System – ebenfalls installieren. Im Folgenden sind die nötigen Schritte beschrieben. Um HACS nutzen zu können, wird ein Terminal-Add-on und ein kostenloses GitHub-Konto benötigt.

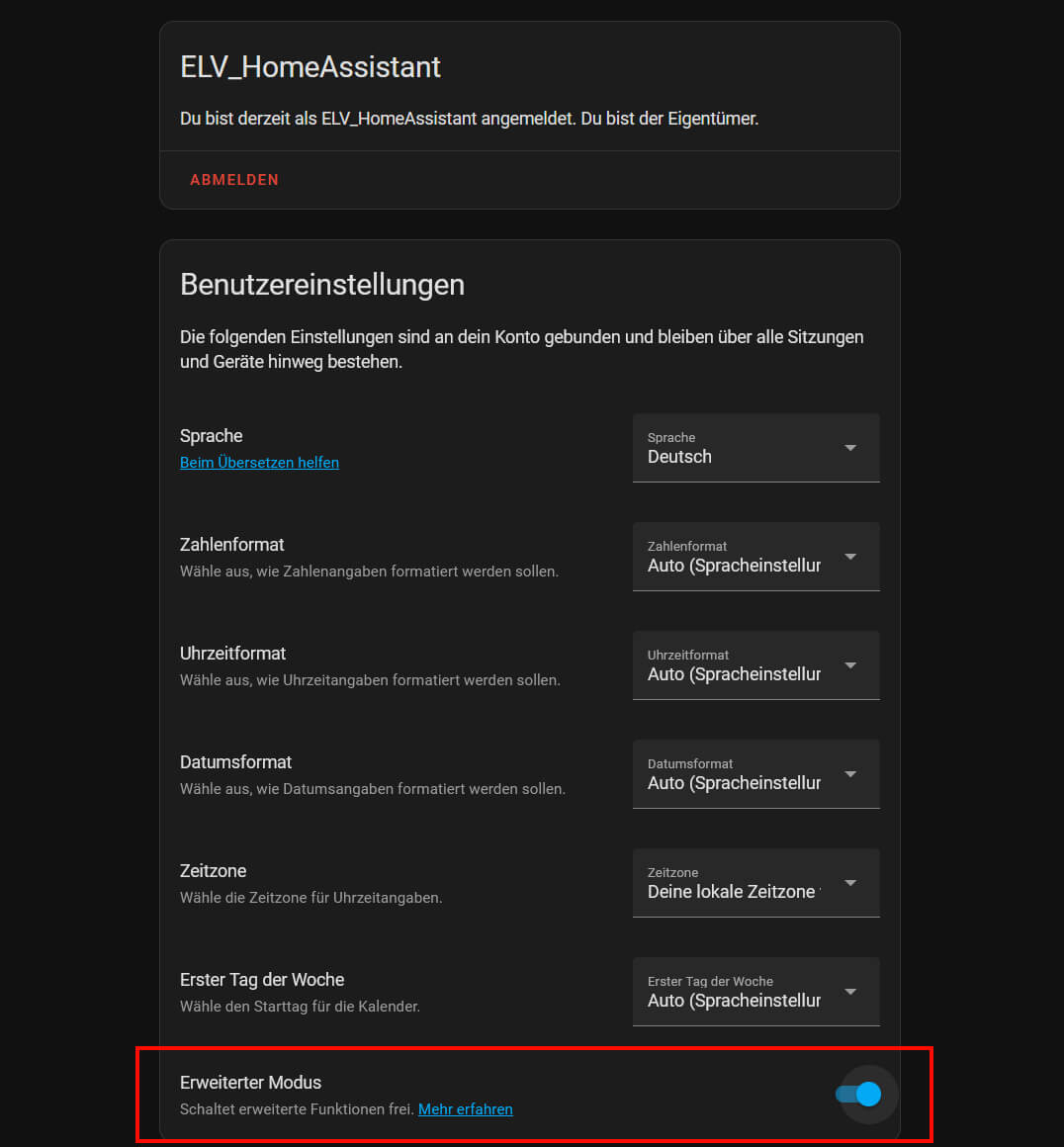

1. Gehen Sie links im Hauptmenü auf das Nutzerprofil und aktivieren Sie im nächsten Fenster den Punkt „Erweiterter Modus“.

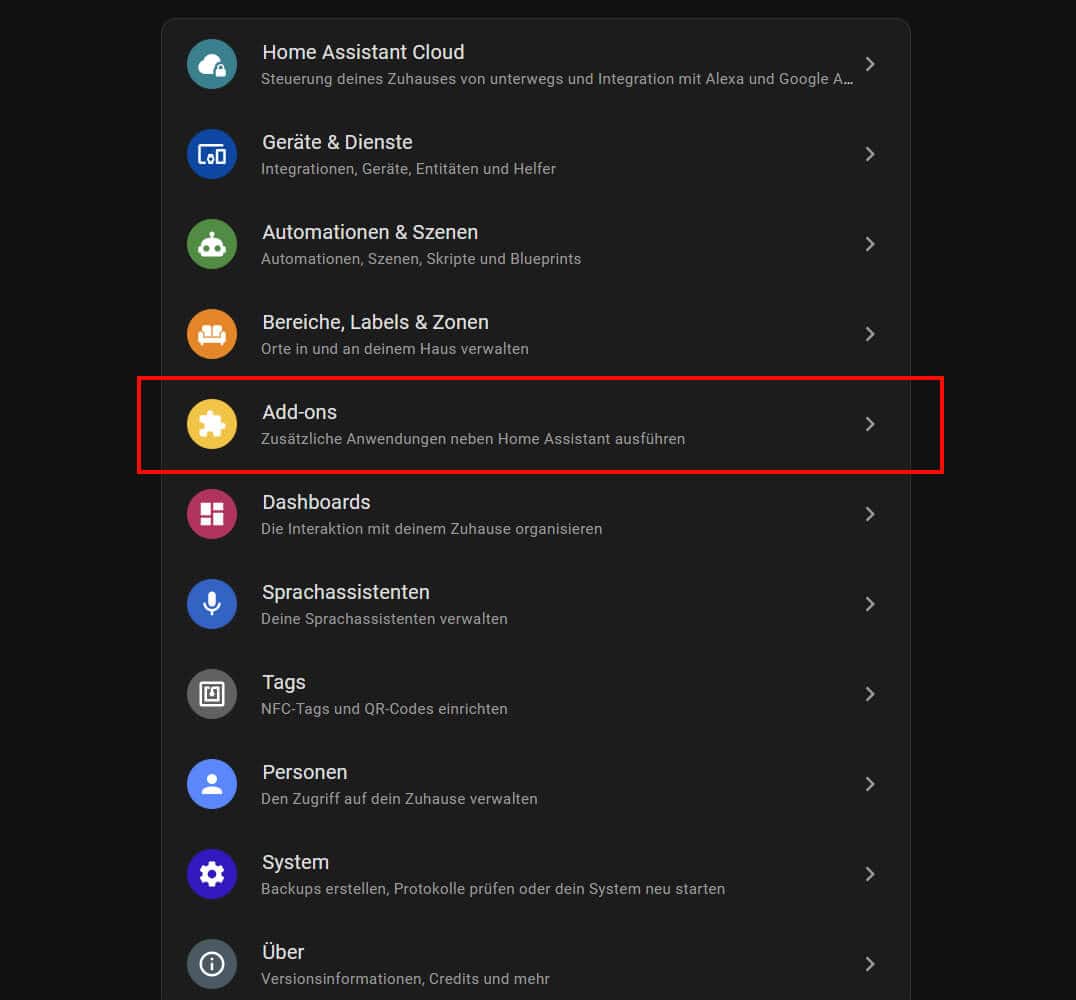

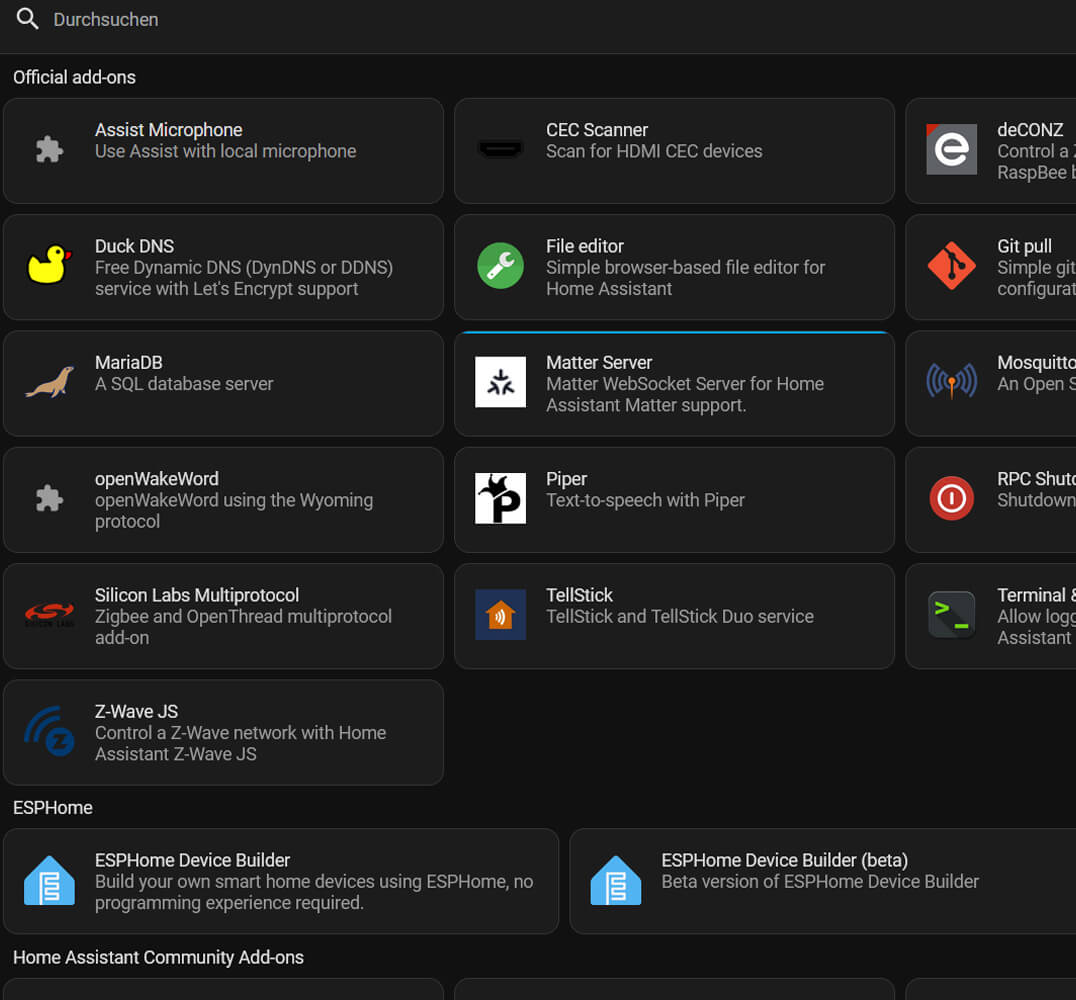

2. Gehen Sie auf „Einstellungen“ → „Add-ons“ und dann unten links auf „Add-on Store“.

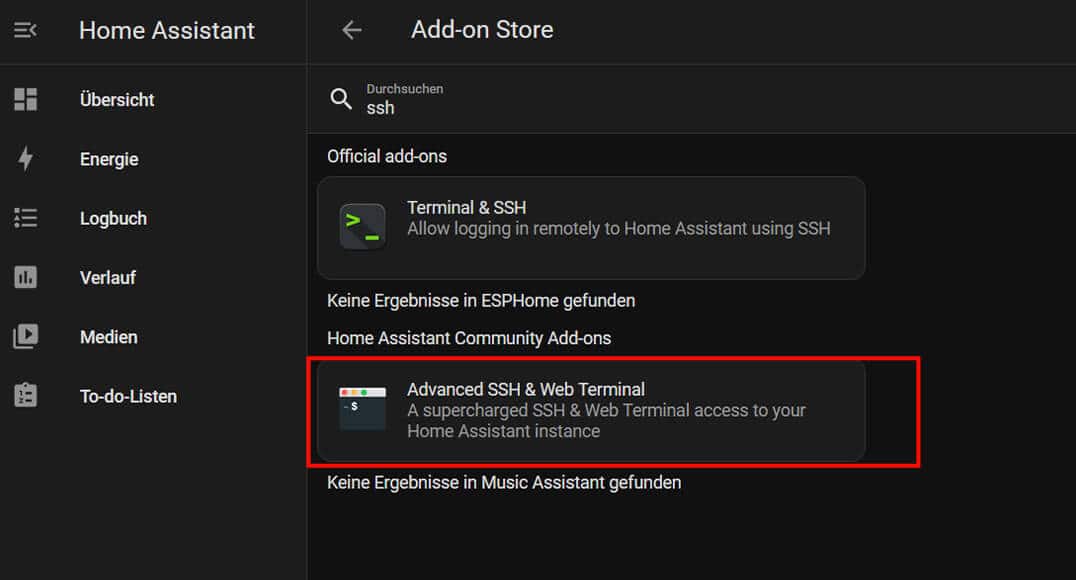

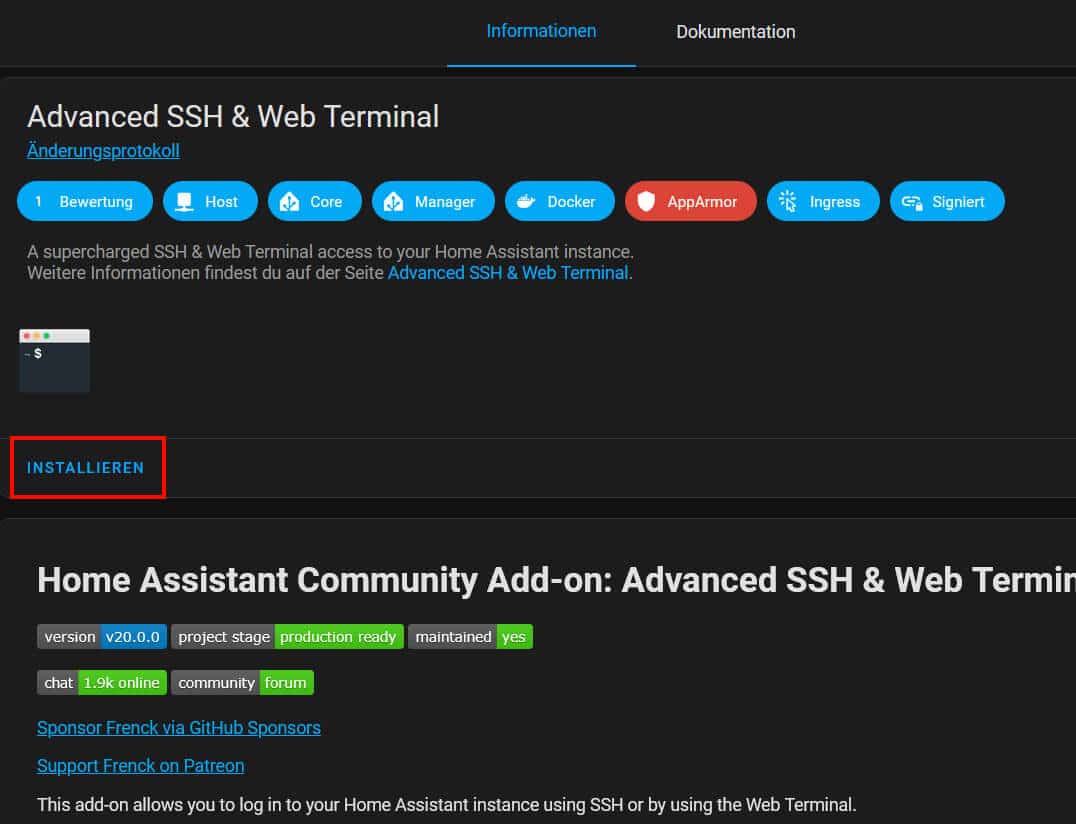

3. Geben Sie in das obere Suchfeld „ssh“ ein und wählen Sie anschließend das Add-on „Advanced SSH & Web Terminal“.

Wir nutzen hier ausschließlich das Terminal und nicht den SSH-Zugriff!

4. Klicken Sie auf „Installieren“, um das Add-on aufzuspielen.

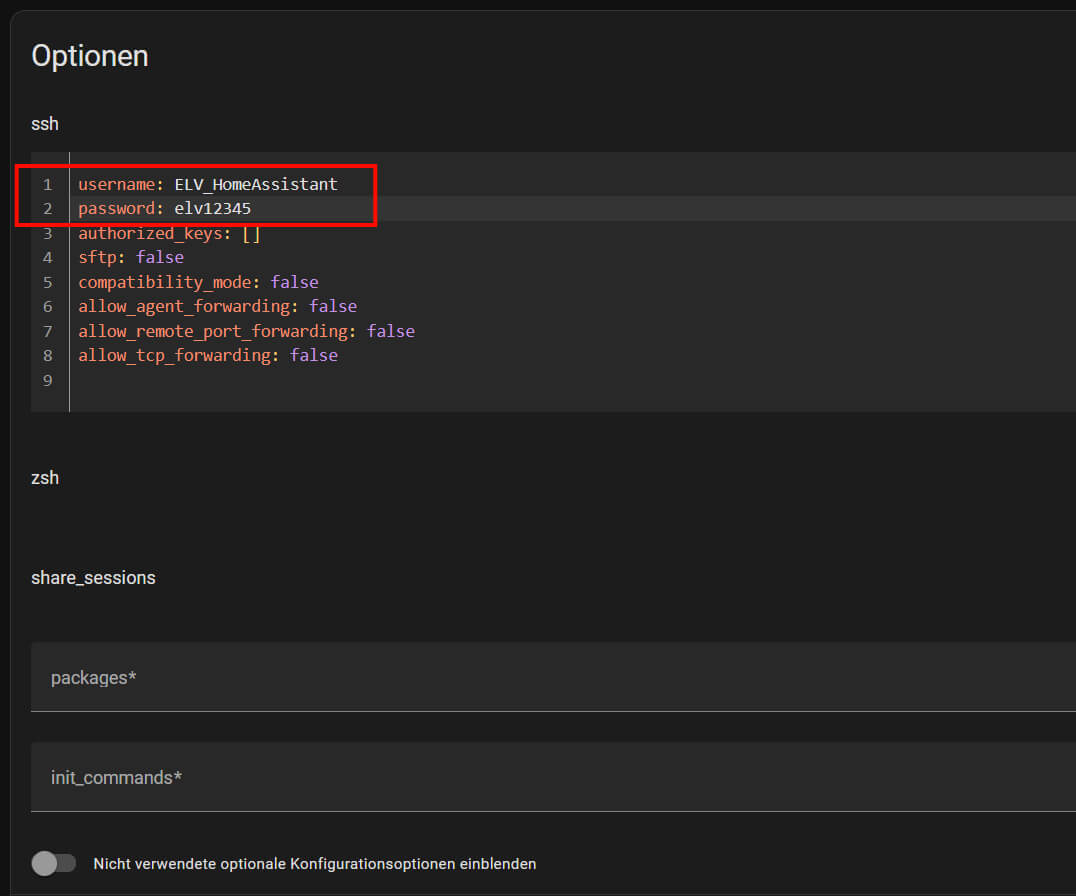

5. Klicken Sie oben auf den Menüpunkt „Konfiguration“, um die Options-Seite aufzurufen. Geben Sie einen Benutzernamen und ein sicheres Passwort ein:

username: hassio

password: „“

Mit Klick auf „Speichern“ werden die Einstellungen übernommen. Wählen Sie erneut den Reiter „Informationen“.

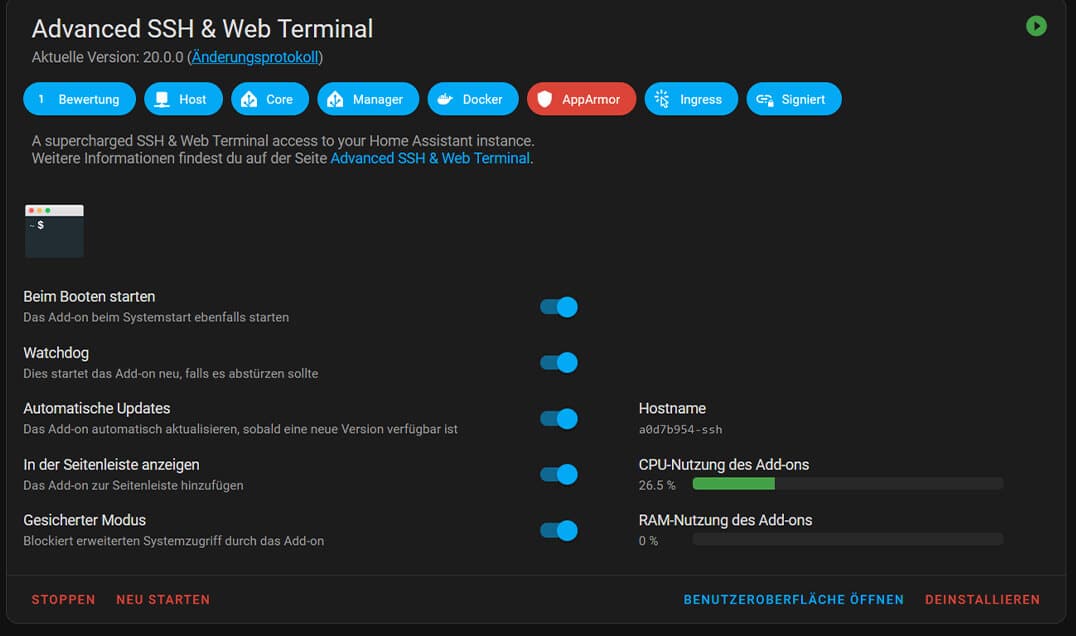

6. Aktivieren Sie alle Optionen an und klicken Sie auf „Starten“. Das Add-on wird nun aktiviert und zeigt anschließend eine Systemauslastung an.

In der Hauptmenüleiste links erscheint dann ein neuer Eintrag „Terminal“. Wählen Sie diesen aus.

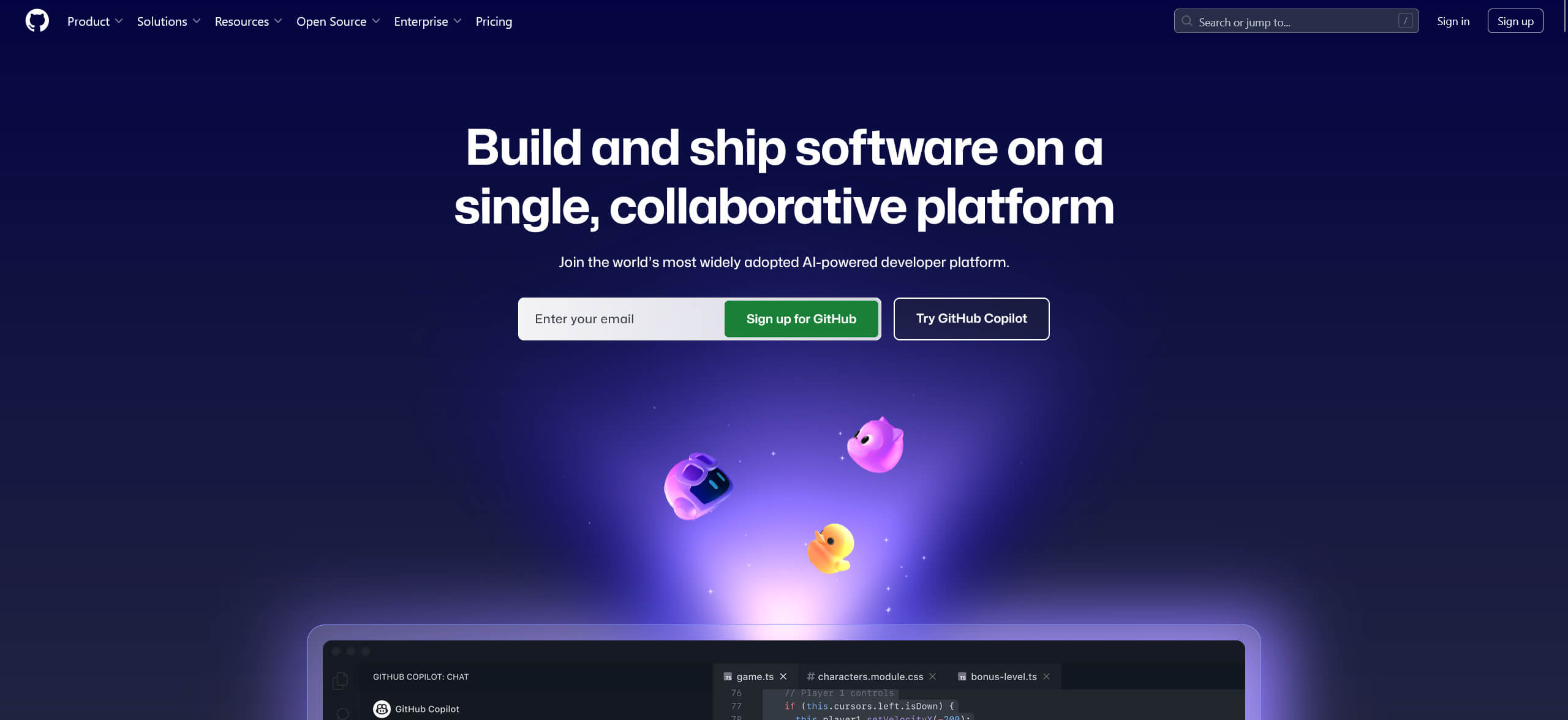

7. Legen Sie unter https://github.com/ nun ein kostenfreies Konto an, falls dieses nicht bereits besteht. Klicken Sie oben auf „Sign up“ und folgen Sie dem Assistenten (Benutzername, E-Mail usw.). Bestätigen Sie anschließend die E-Mail von GitHub, und schon ist Ihr Konto eingerichtet.

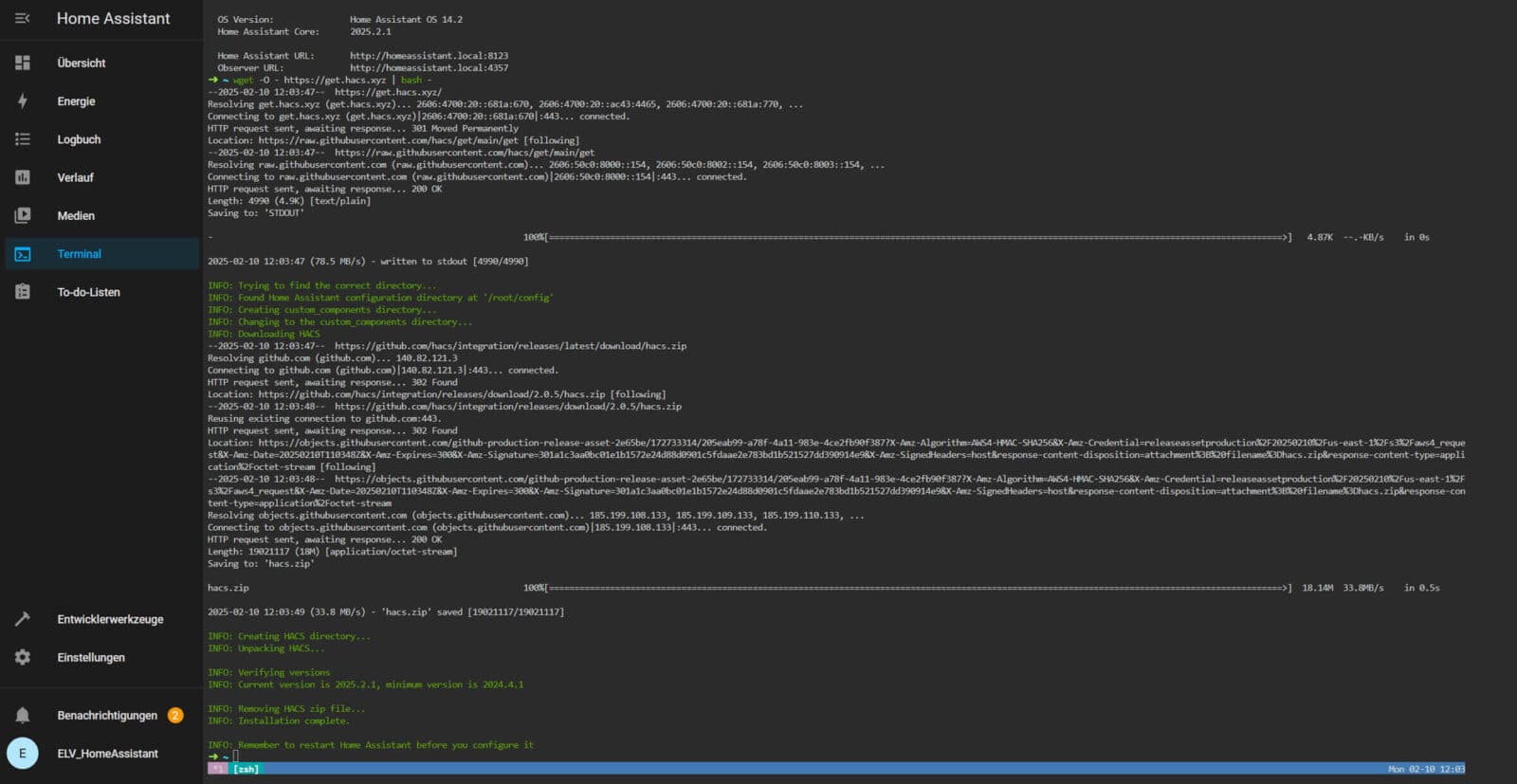

8. Geben Sie in der Terminal-Ansicht im Home Assistant nun folgenden String ein:

wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -Bestätigen Sie diesen mit „Enter“. HACS wird installiert.

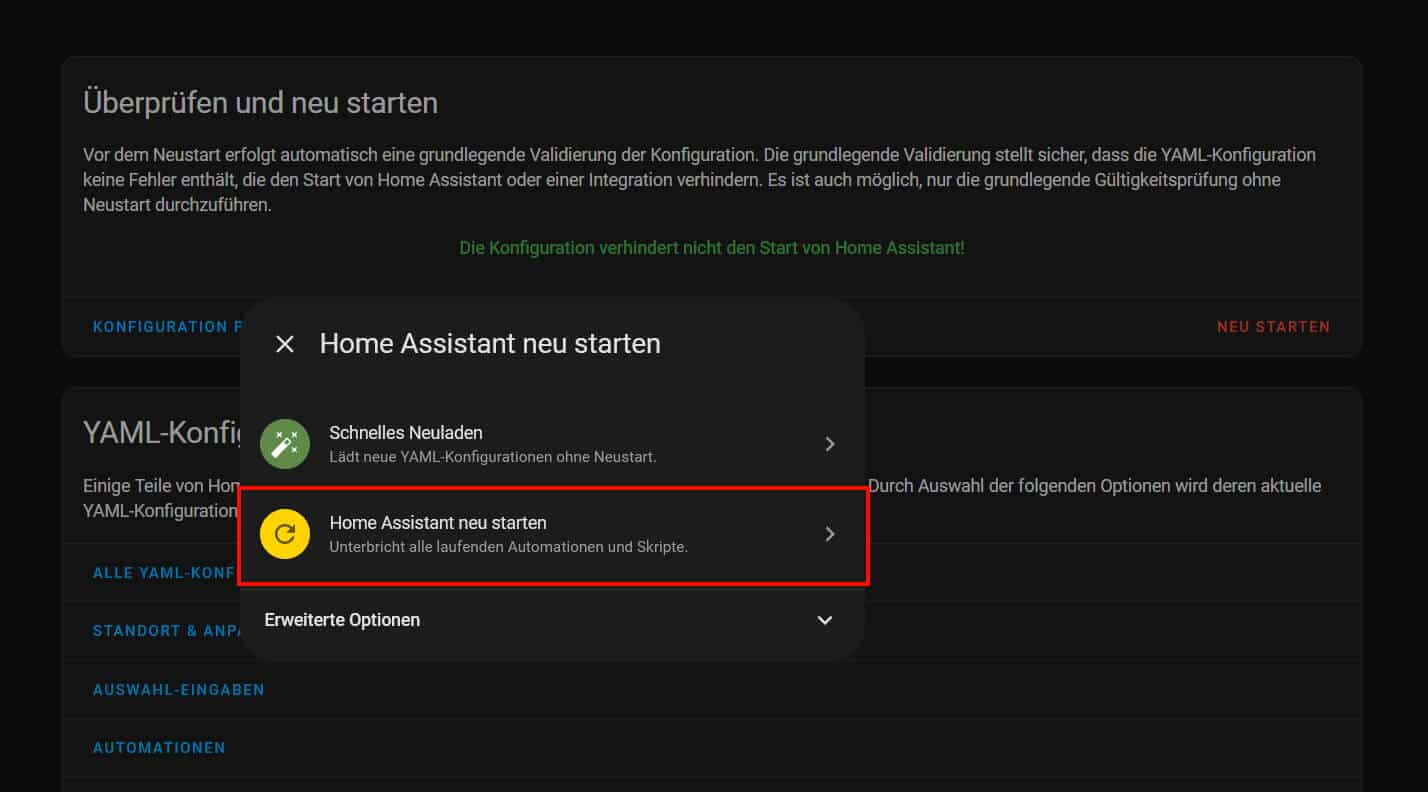

9. Der Home Assistant muss nun zwingend neu gestartet werden. Klicken Sie links im Menü auf „Einstellungswerkzeuge“ und anschließend oben auf „Home Assistant neu starten“. Je nach Hardware kann dies ein wenig dauern. Die Seite verbindet sich anschließend selbstständig neu mit dem System, muss also nicht erneut aufgerufen werden.

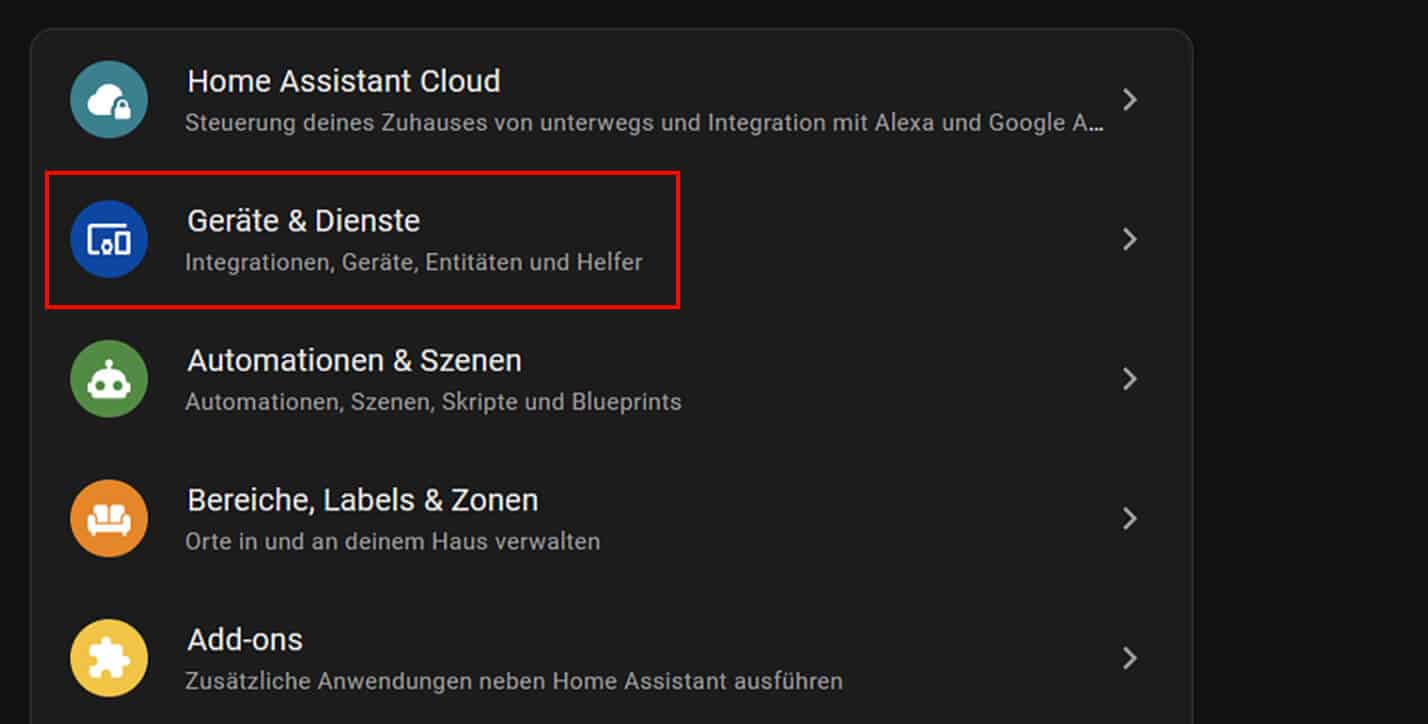

10. HACS ist nun als Add-on installiert. Um dieses verwenden zu können, muss HACS noch als Integration eingefügt werden. Eine Integration fügen Sie unter „Einstellungen“ → „Geräte & Dienste“ hinzu.

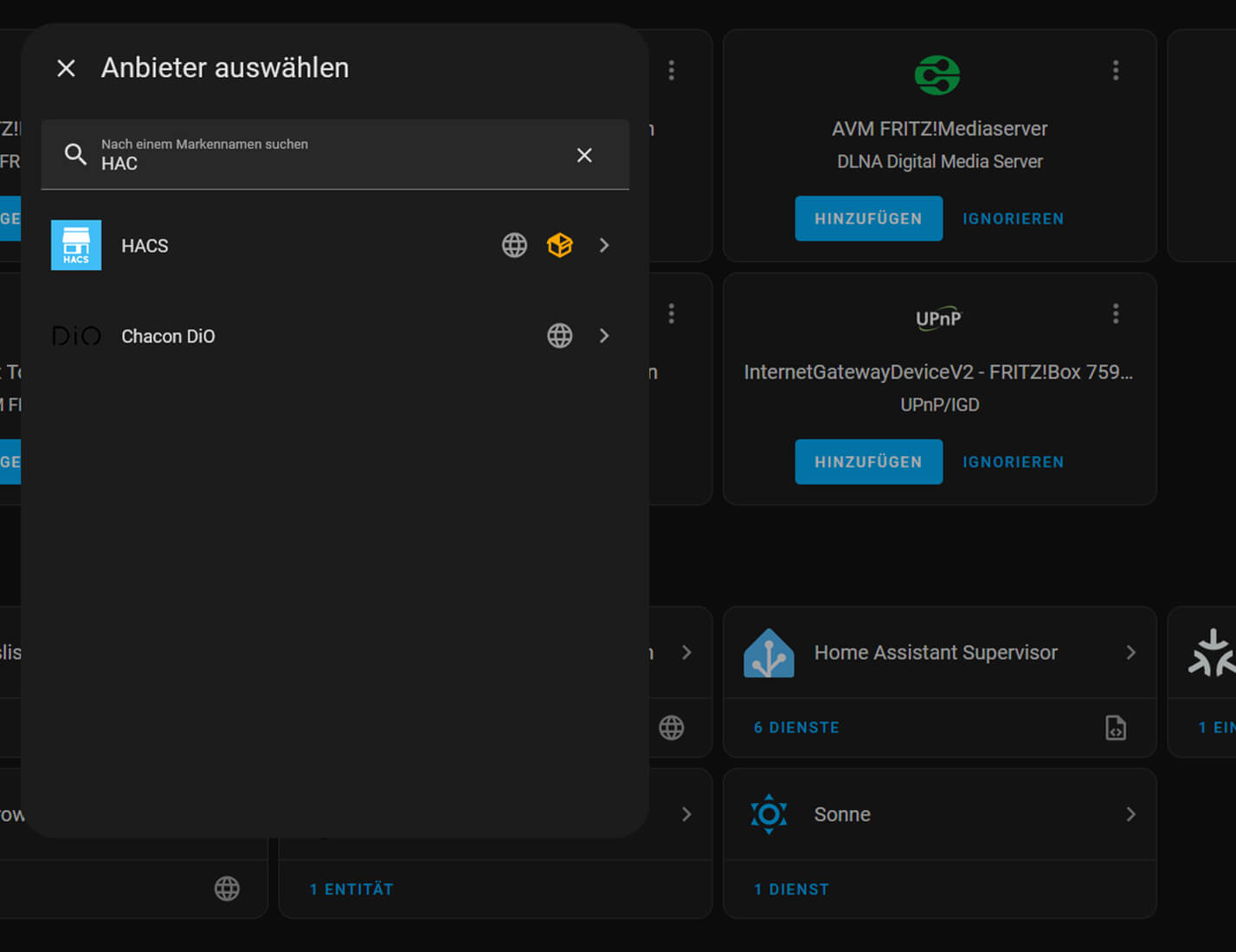

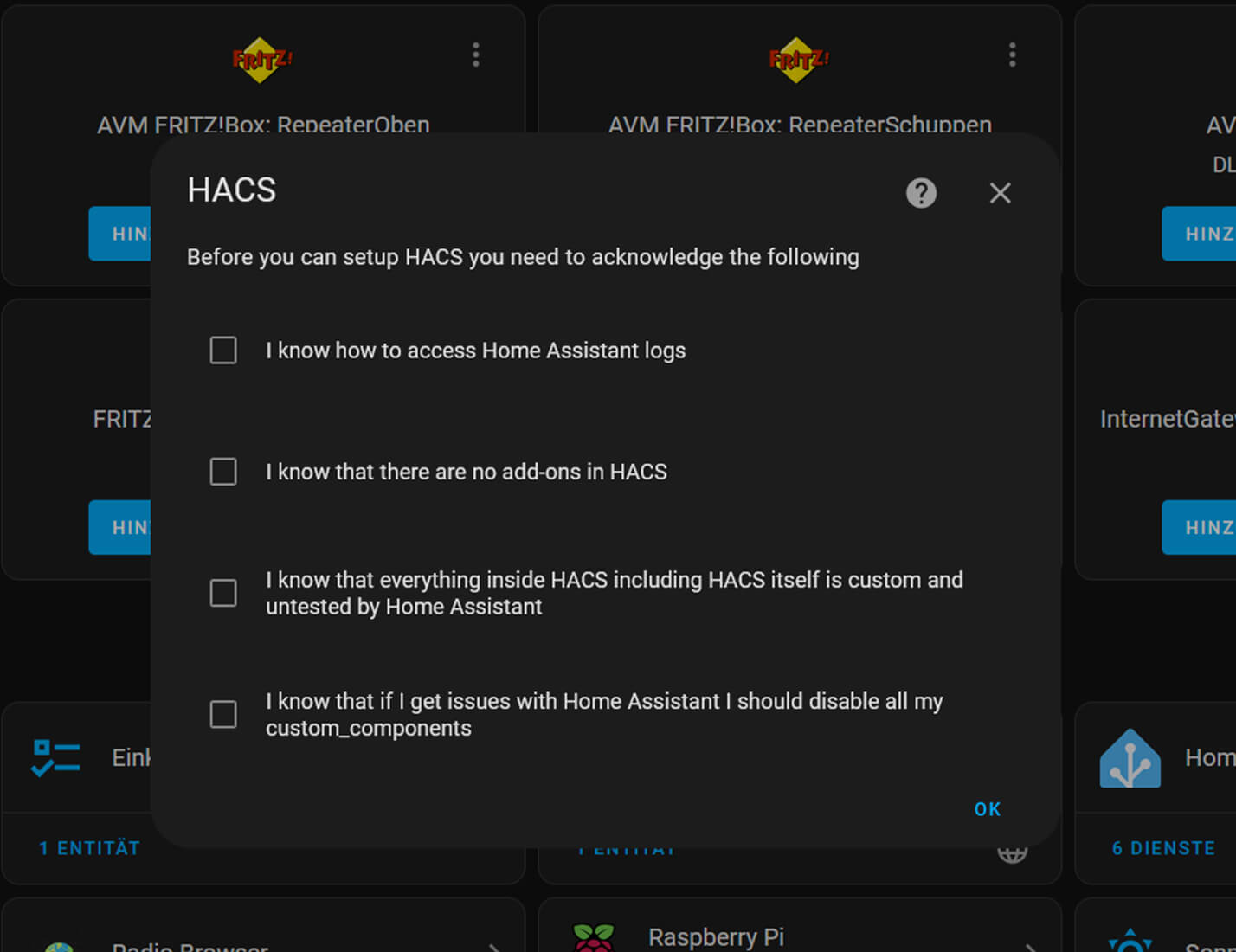

11. Klicken Sie unten auf „+ Integration hinzufügen“ und wählen Sie HACS aus. Bestätigen Sie die dann folgenden Meldungen. Im Kern bestätigen Sie hier, dass Sie verstanden haben, wofür HACS steht und wie der Store zu verwenden ist. Über „OK“ geht es weiter.

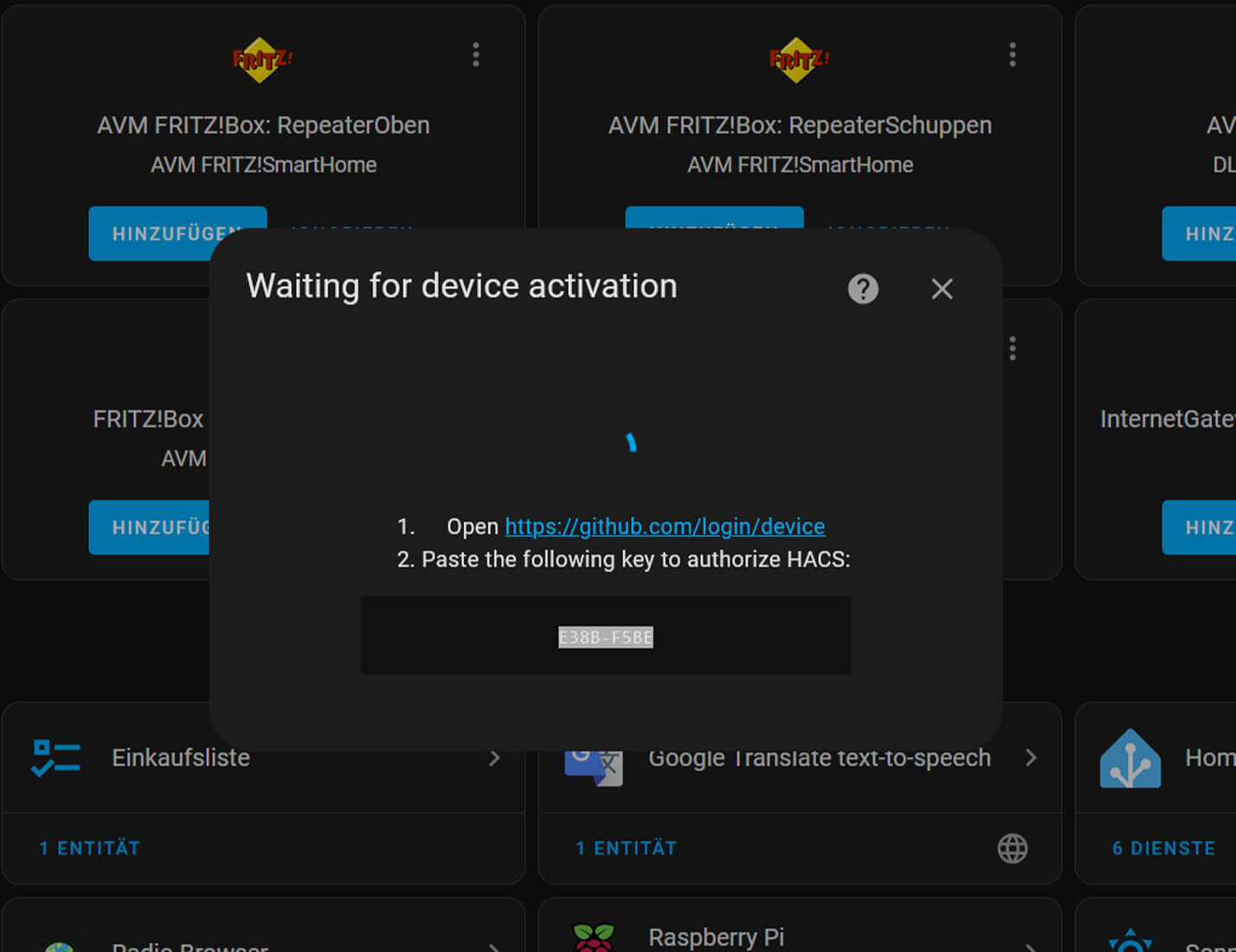

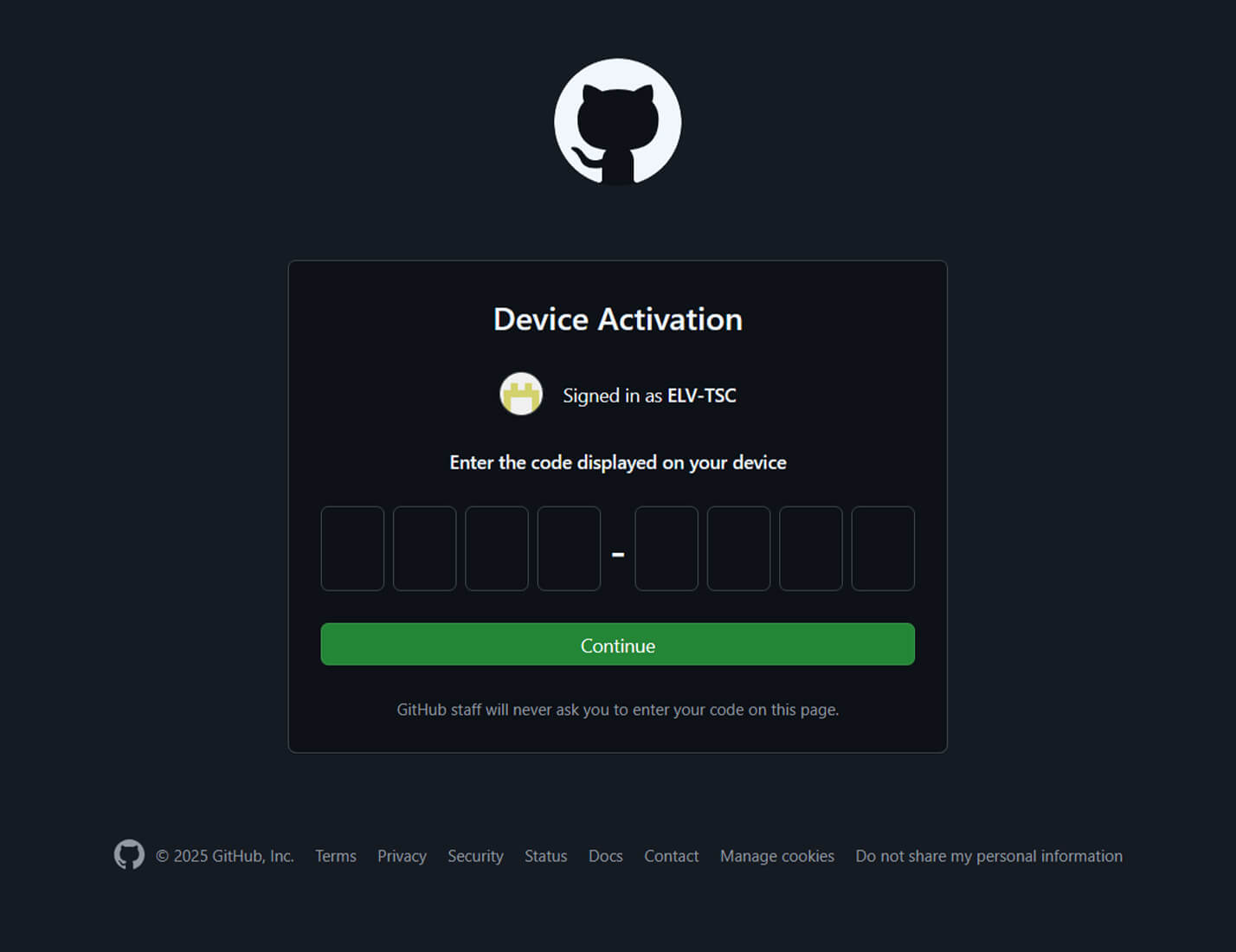

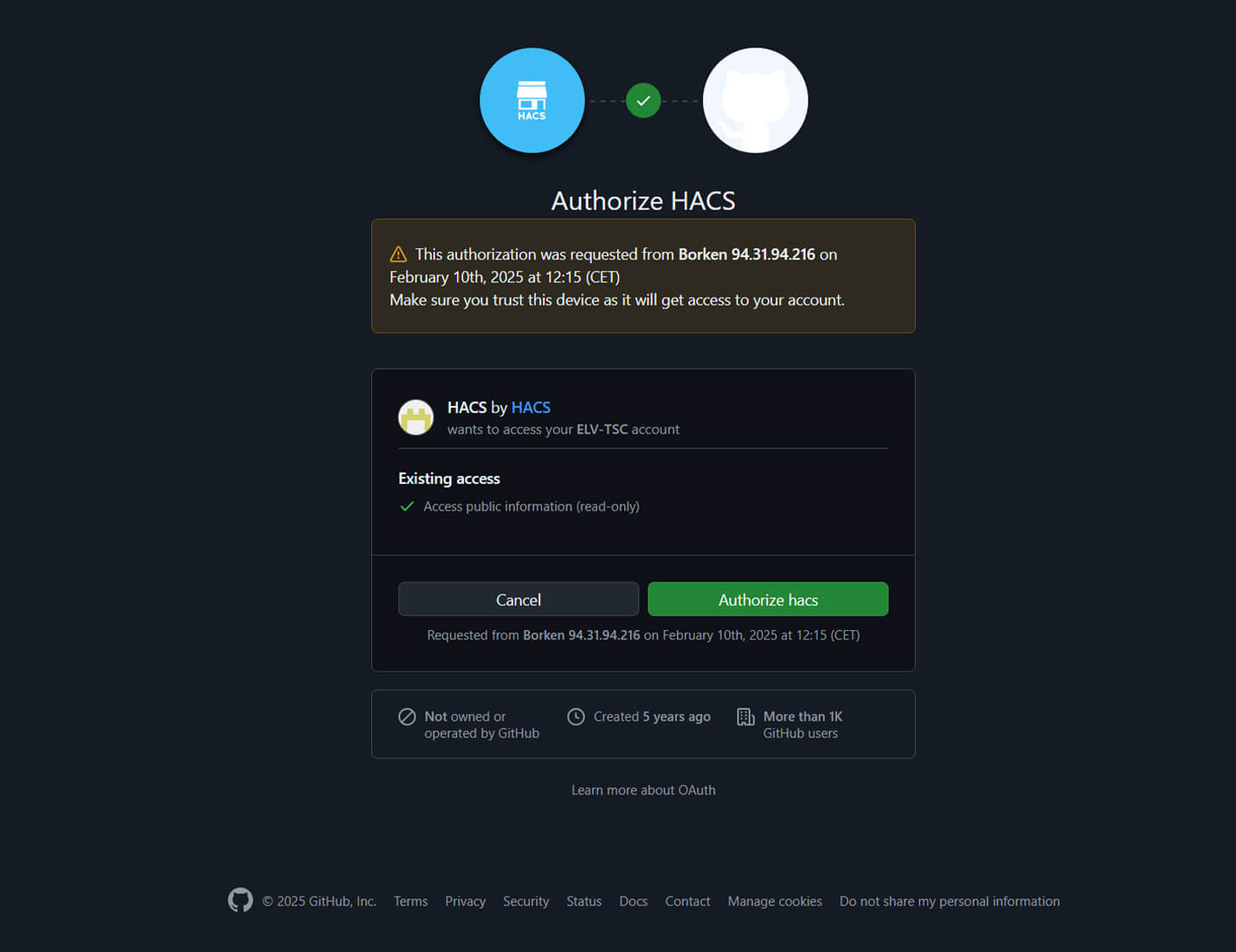

12. Im folgenden Dialog koppeln Sie das HACS-Gerät mit dem zuvor erstellten GitHub-Konto. Kopieren Sie den angezeigten Code und klicken Sie anschließend auf den gezeigten Link. Melden Sie sich bei GitHub an. Geben Sie den Code in die Abfrage ein und bestätigen Sie diesen mit „Continue“. Nun erfolgt eine Autorisierung von HACS für Ihren Account und die Einrichtung ist abgeschlossen. GitHub ist nun die Quelle für die Community-Integrationen, die wir von HACS verwenden wollen.

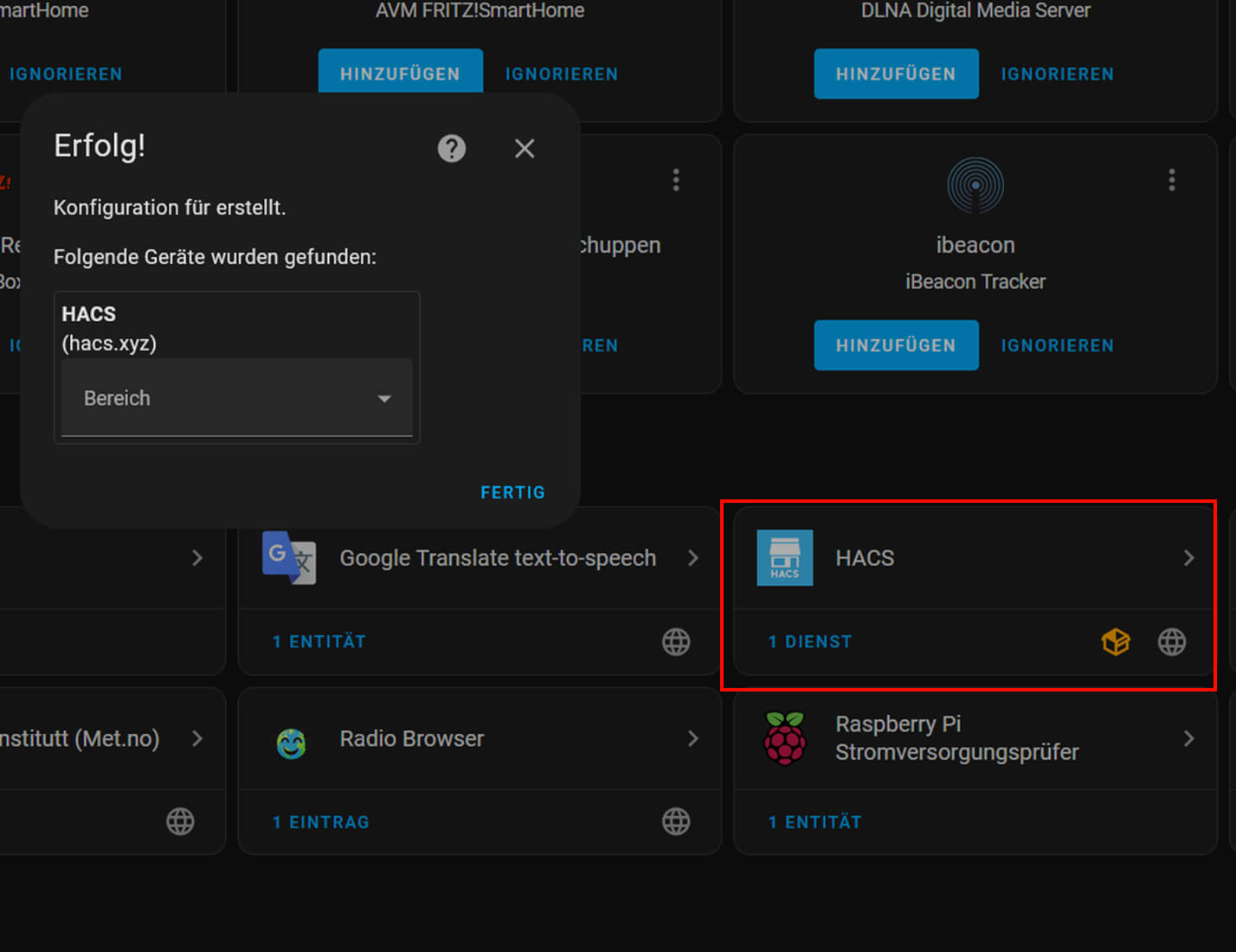

13. Wenn Sie auf das Home-Assistant-Fenster zurückkehren, sehen Sie bereits eine Maske für die Zuweisung der HACS-Integration. Klicken Sie zum Übernehmen auf „Fertig“ oder geben Sie vorher noch einen Bereich ein. Bereiche sind in Home Assistant so etwas wie Räume. Für eine bessere Übersicht empfiehlt es sich, immer alle Geräte „Bereichen“ hinzuzufügen.

14. HACS erscheint anschließend in der Übersicht als konfigurierte Integration, und auch ein Eintrag im linken Seitenmenü wird erzeugt. Im Hintergrund lädt HACS nun weitere Daten herunter. Warten Sie mindestens fünf Minuten, bevor Sie weitermachen.

WICHTIG: Starten Sie nach dieser Pause den Home Assistant neu. Diesen Schritt nicht überspringen!

15. Wenn für den HACS-Eintrag ein Icon fehlt, rufen Sie die Browsersitzung neu auf und melden Sie sich beim Home Assistant erneut an.

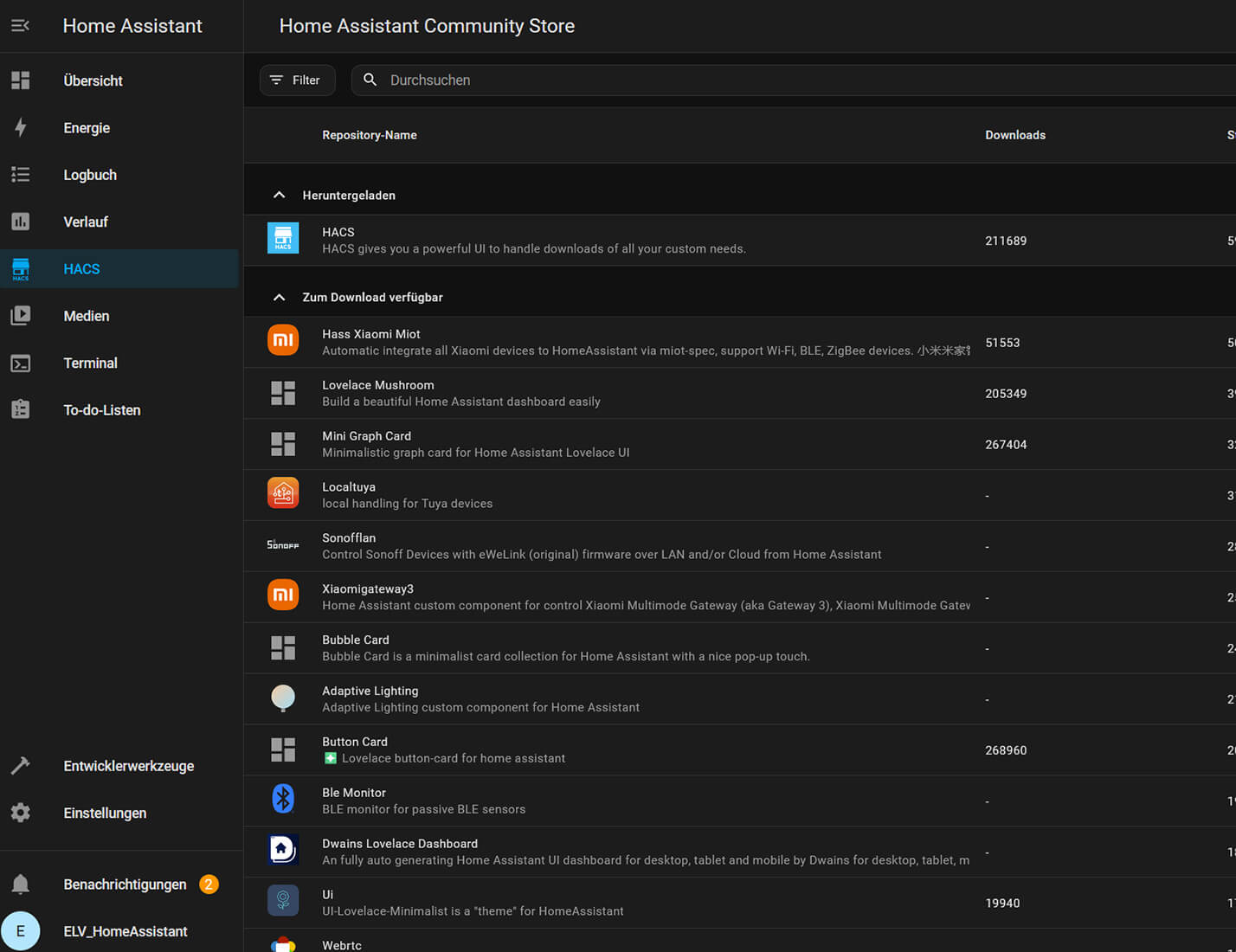

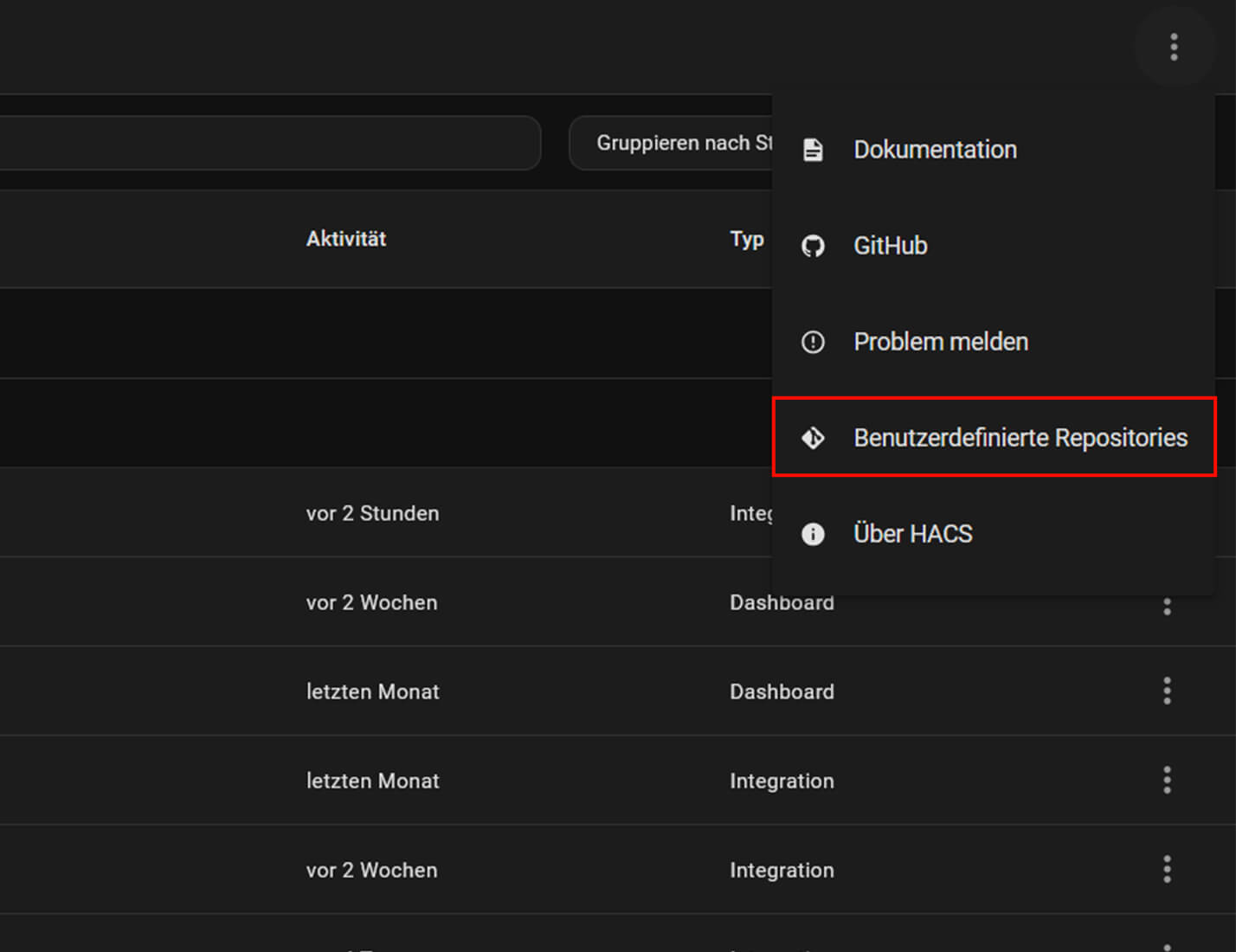

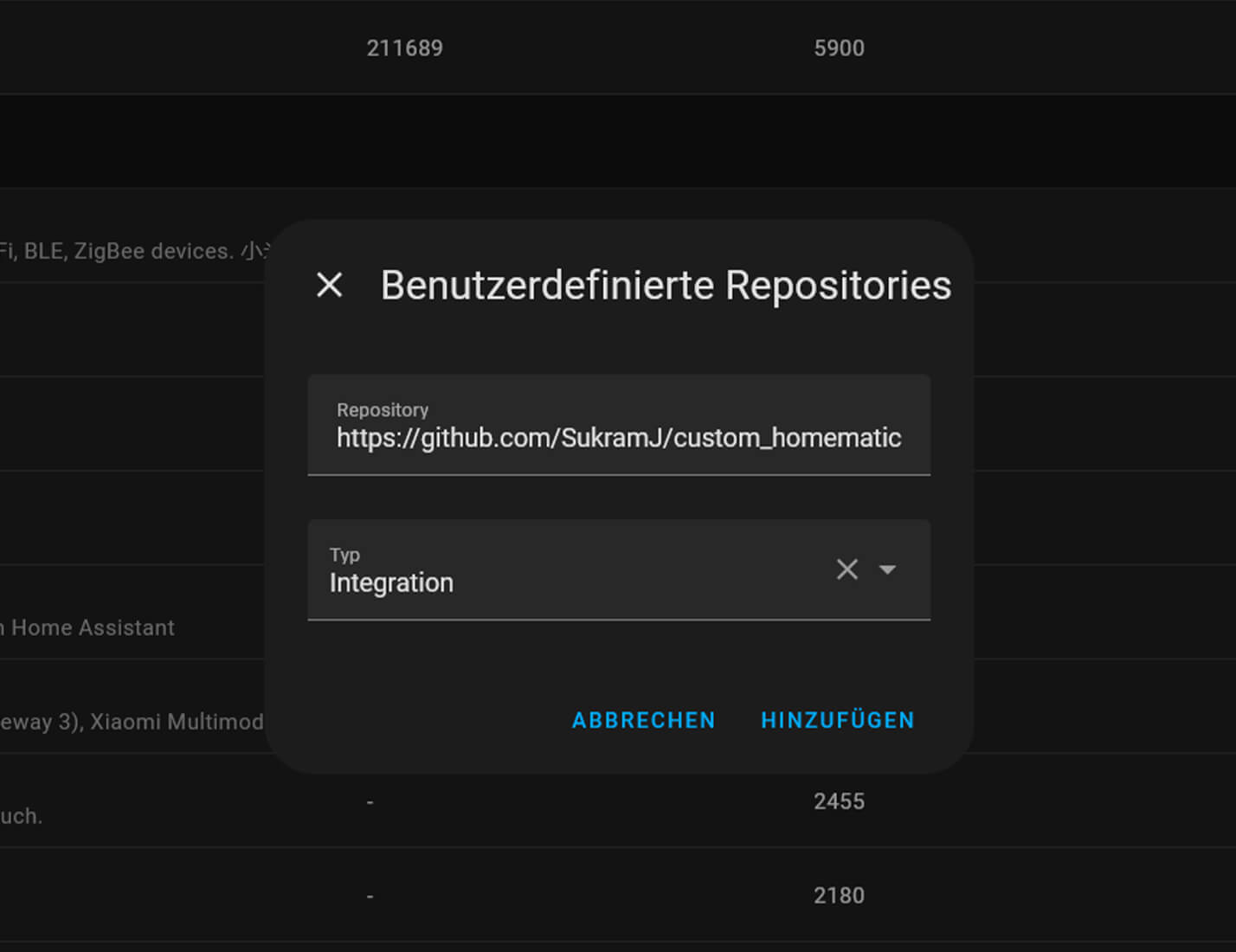

Über diesen zweiten „Store” in unserer Home-Assistant-Lösung können Sie nun nach Integrationen suchen oder auch benutzerspezifische Repositories, vom Prinzip Dateiarchive der Community, hinzufügen. Dies wird unser nächster Schritt für die Integration der CCU3. Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie den Punkt „Benutzerdefinierte Repositories“ (Bild 4). Geben Sie in der folgenden Maske den String https://github.com/SukramJ/custom_homematic ein und wählen Sie als Kategorie „Integration“ (Bild 5). Klicken Sie auf „Hinzufügen“. Der Eintrag „Homematic (IP) Local“ erscheint nun in der HACS-Ansicht, ist jedoch noch nicht eingebunden.

Homematic(IP) Local

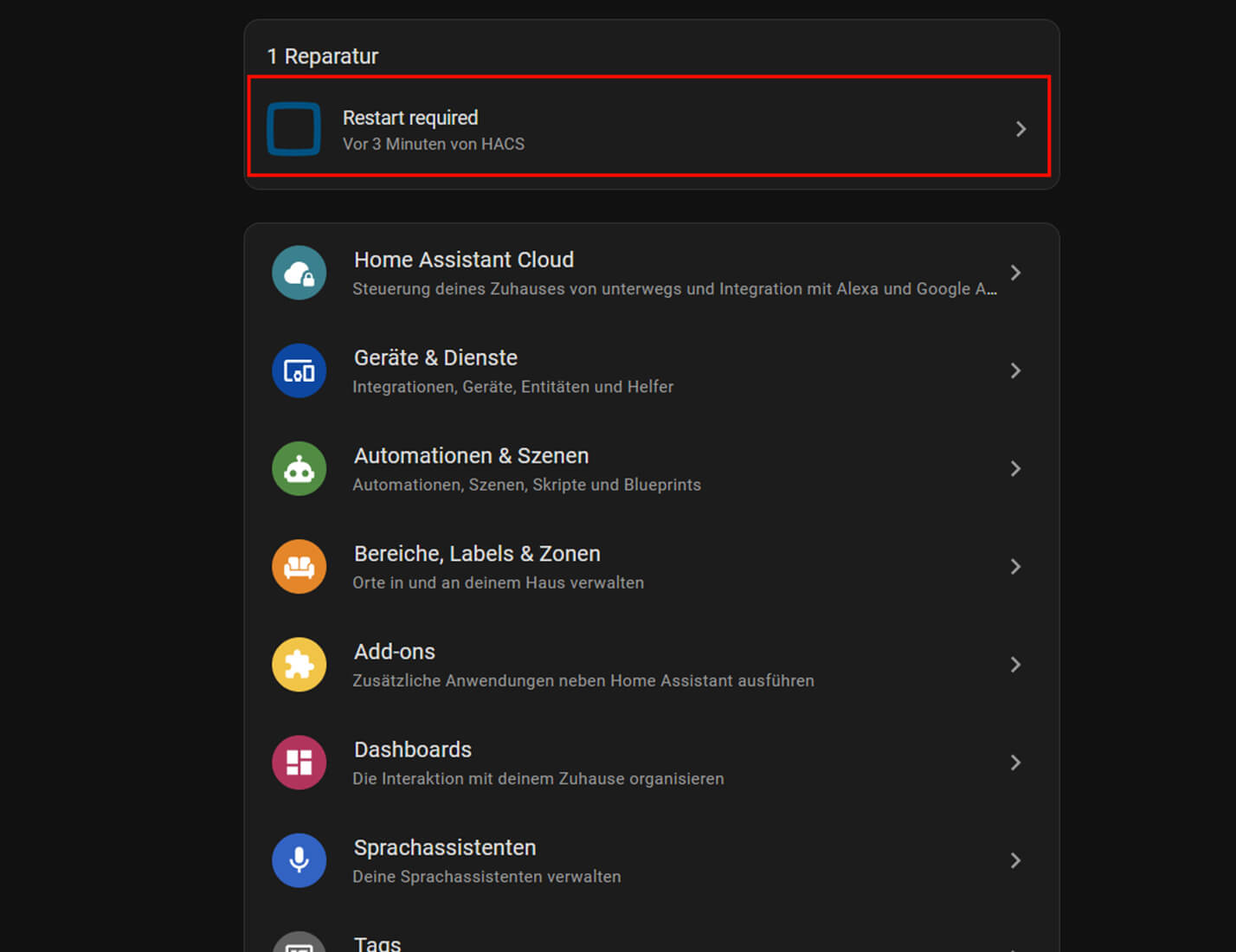

Öffnen Sie die Integration und wählen Sie hier „Herunterladen“ aus. Die HACS-Integration wird hinzugefügt. Mit einem Wechsel auf „Einstellungen“ erscheint eine Reparaturmeldung von Home Assistant (Bild 6). Diese fordert Sie auf, das System neu zu starten, um das Hinzufügen der Integration abzuschließen.

Wechseln Sie nach dem Neustart auf „Einstellungen“. Wählen Sie „Geräte & Dienste“ und klicken Sie im unteren Bereich auf „+ Integration hinzufügen“.

Suchen Sie im Dialogfenster „Homematic (IP) Local“ heraus. Das Paket-Symbol zeigt an, dass es sich um eine benutzerdefinierte Integration handelt.

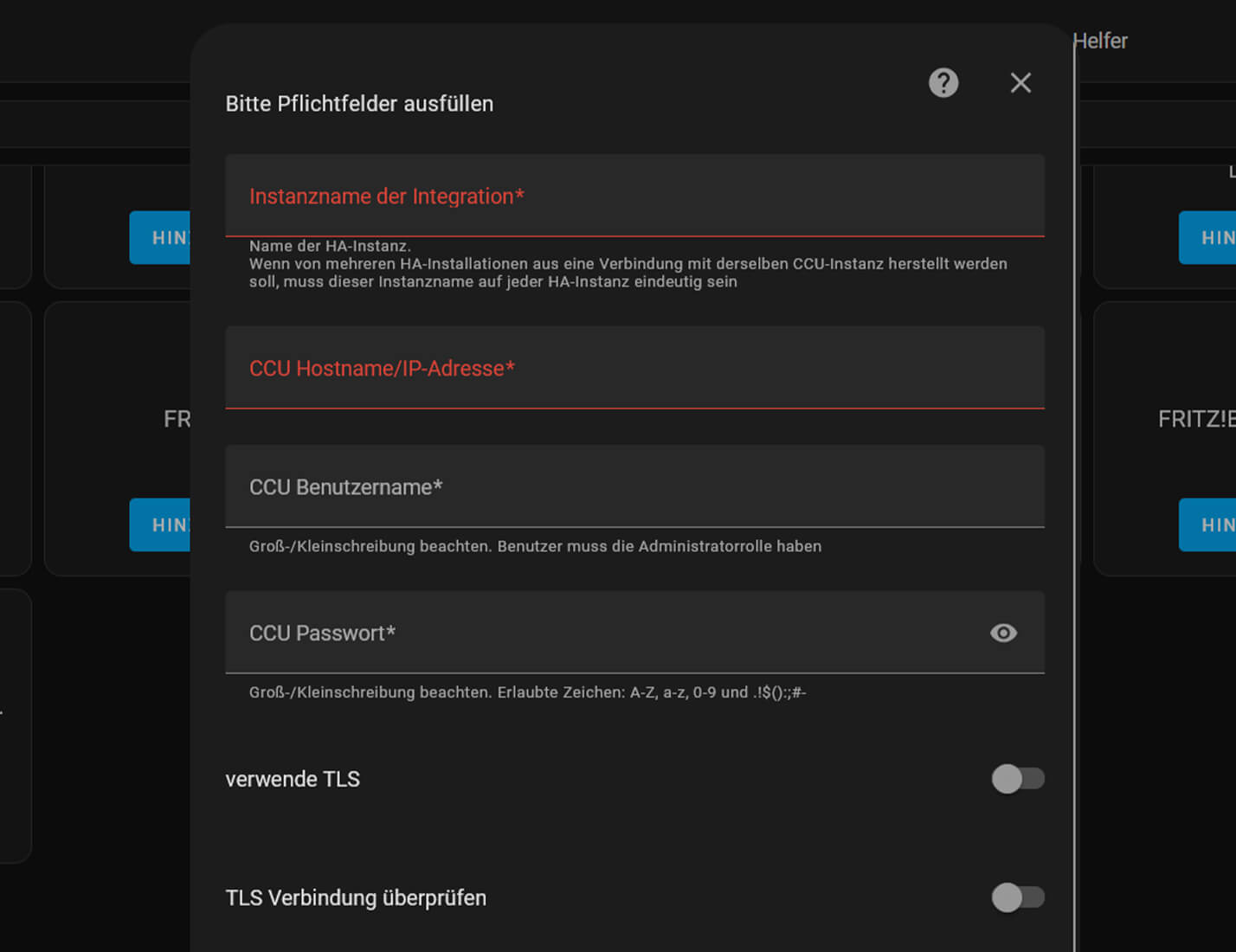

Geben Sie in der sich öffnenden Maske (Bild 7) die Daten der Homematic IP CCU3 ein, die Sie hinzufügen wollen. Auch mehr als nur eine einzige CCU3 kann hier ausgelesen werden! Neben der CCU3 wird auch RaspberryMatic als Betriebssystem unterstützt.

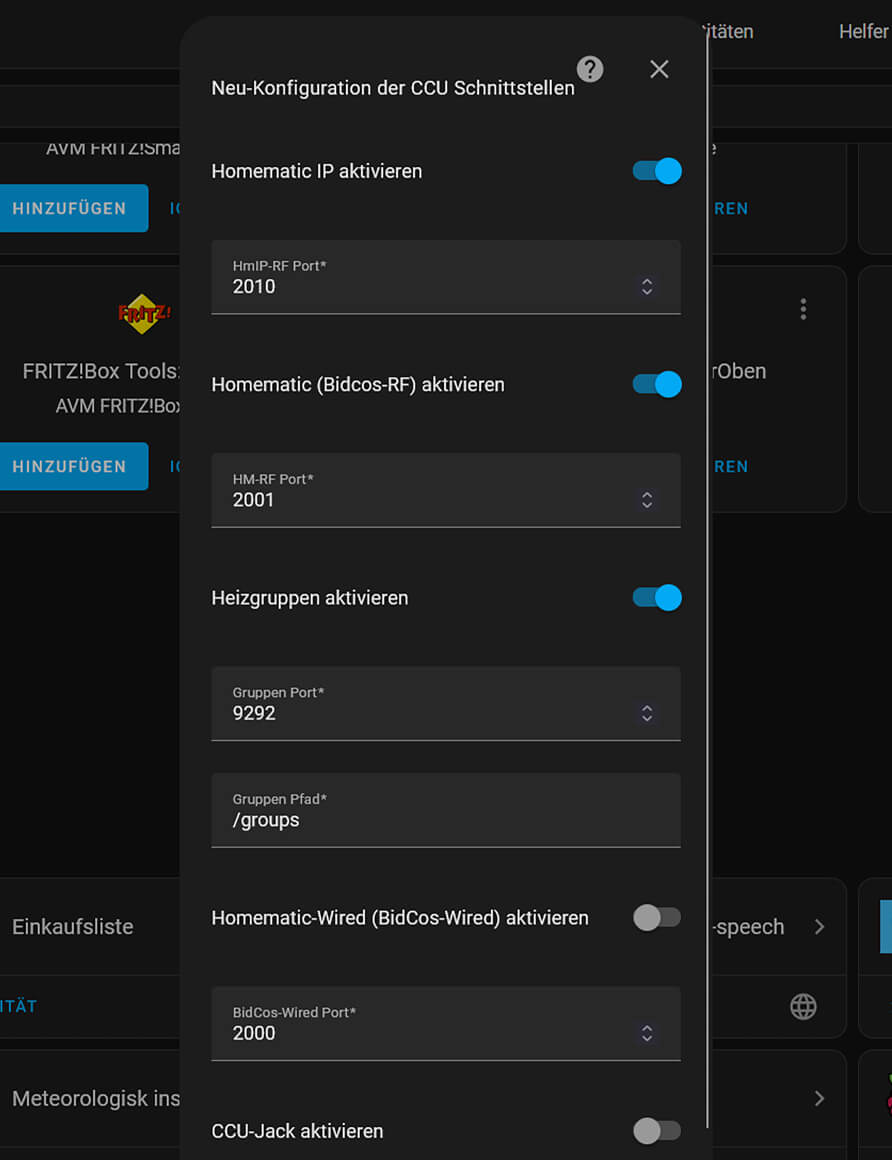

Wichtig: Es sind ggf. Anpassungen in der Firewall der CCU3 nötig, wenn Ports für den lokalen Zugriff nicht freigegeben sind. Auch kann der Zugriff durch die Integration auf die CCU3 ausschließlich mit Nutzerdaten erfolgen, also am besten über Ihr Admin-Konto. Es folgt die Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle (Bild 8). Wählen Sie hier die Bereiche, die von der Integration ausgelesen werden sollen (z. B. Homematic IP und/oder Homematic BidCos-RF).

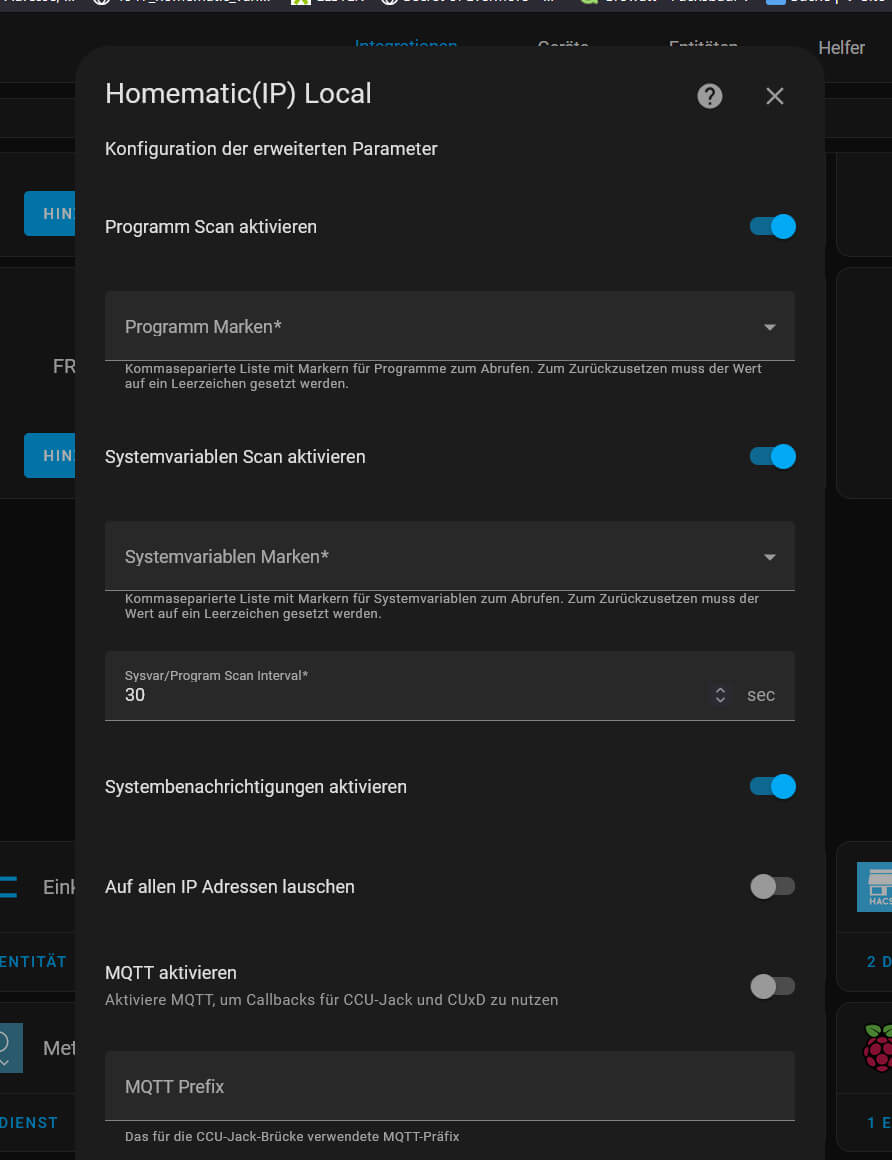

Wurden Änderungen an den Ports der CCU3 vorgenommen, kann dies hier ebenfalls berücksichtigt werden. Wählen Sie weiter unten die Option „erweiterte Konfiguration“ an, damit wir im Folgenden entscheiden können, ob auch die Systemvariablen der CCU3 mit übergeben werden sollen (Bild 9).

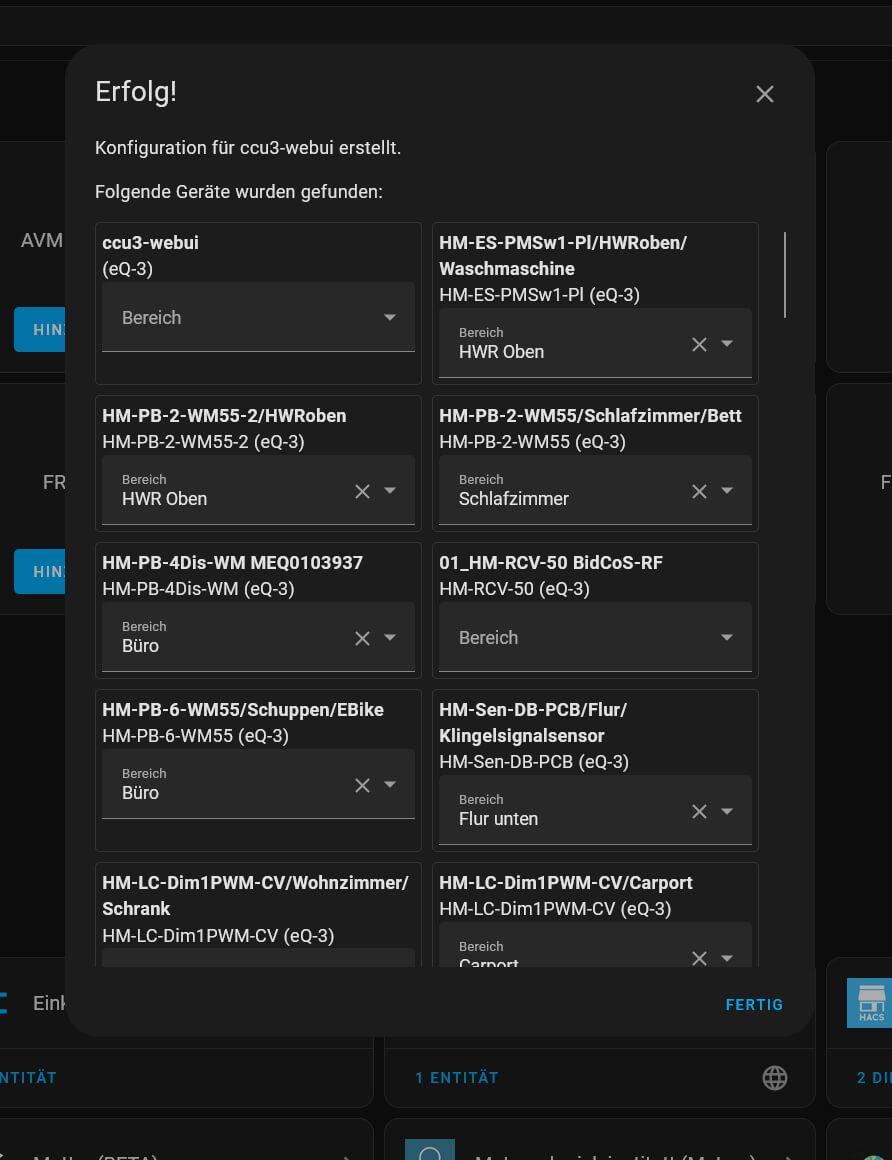

Falls Sie keine Systemvariablen verwenden möchten, ist der Eintrag entsprechend zu ändern. Andernfalls geht es einfach weiter mit „OK“. Sind alle Angaben korrekt erfolgt, öffnet sich nun eine Auswahl aller Geräte auf der CCU3 (Bild 10). Wenn Sie für die CCU3 bereits Räume angelegt haben, werden auch diese ausgelesen und automatisch als Bereiche in Home Assistant überführt.

Fügen Sie an dieser Stelle gewissenhaft alle Geräte zu einem Bereich hinzu, wo diese noch fehlen. Klicken Sie auf „Fertig“, um den Dialog zu beenden. Auch die CCU3 selbst und die virtuellen Tasten sind Teil dieser Auflistung und müssen ebenfalls einem Bereich zugewiesen werden. Es bietet sich an, einen allgemeinen Bereich, z. B. „Technik“ oder „Kontrollraum“, zu nutzen und so die nicht exakt zuweisbaren Kanäle zu sammeln. Unter den konfigurierten Integrationen sehen Sie anschließend einen „Homematic(IP) Local”-Eintrag mit einer Zahl an Geräten. Die Integration war erfolgreich!

Dashboards erstellen und anpassen

Das Dashboard

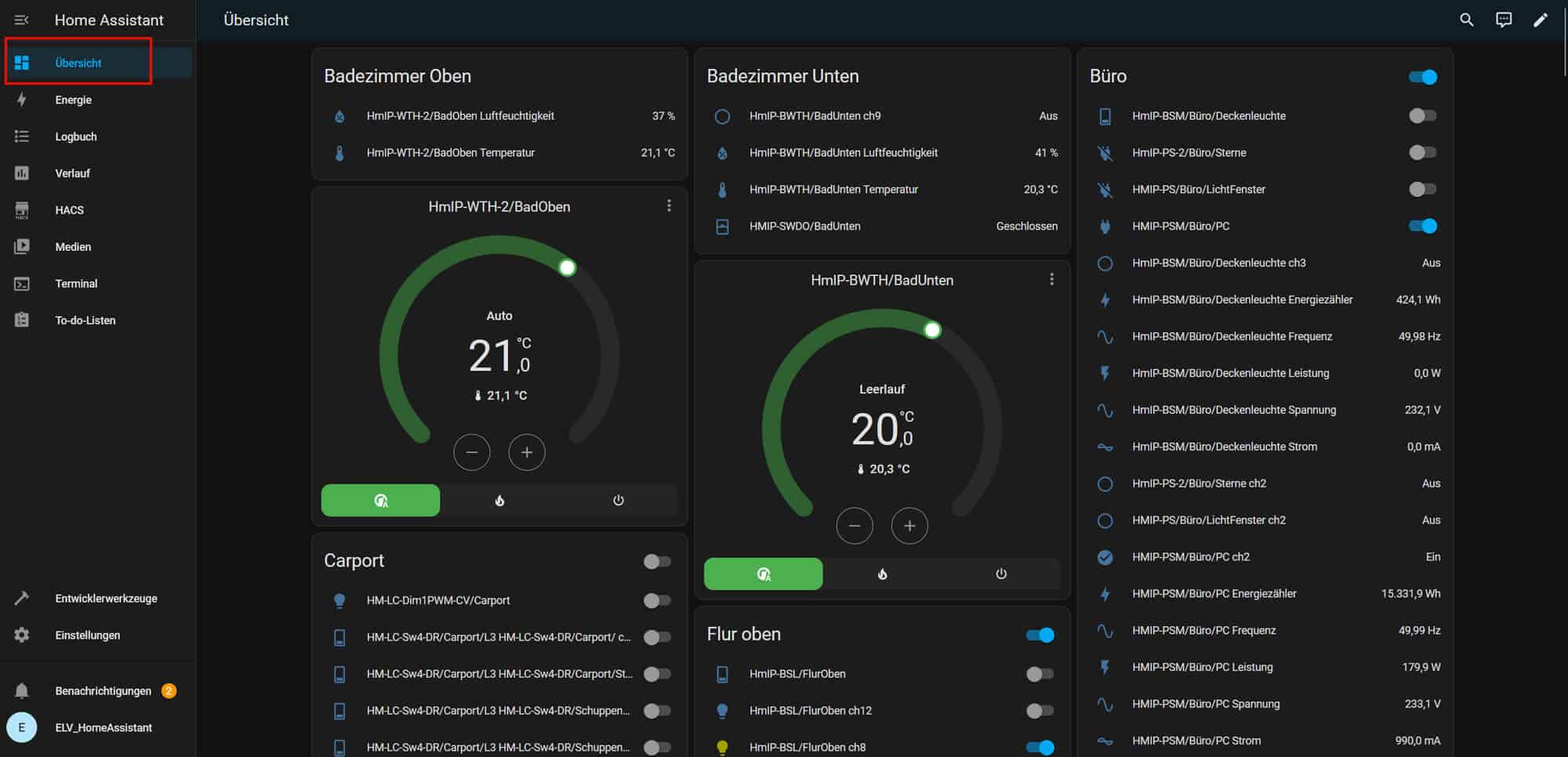

Nach dem Aufsetzen von Home Assistant wird bereits automatisch eine erste Ansicht zur Bedienung der Geräte angelegt – die „Übersicht“. Diese nimmt standardmäßig alle neu hinzugefügten Geräte auf und zeigt diese an (Bild 11). Diese Ansicht ist bereits nutzbar, zeigt sich jedoch recht unübersichtlich. Zum Glück bietet Home Assistant die Möglichkeit, eigene Ansichten, auch Dashboard genannt, anzulegen und sie den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Es stehen zwei Wege zur Auswahl: Sie können ein komplett neues Dashboard anlegen oder das Standard-Dashboards leeren und überschreiben. In diesem Beispiel wählen wir den zweiten Weg und behalten die Übersicht erst einmal. So lässt sich leicht der Unterschied sehen.

Home Assistant verwendet das sogenannte „Lovelace UI“, um Dashboards zu erzeugen und darzustellen. Die im System enthaltenen Geräte und Entitäten werden auf dem Dashboard in verschiedenen Karten (Cards) angezeigt. Diese zeigen dann wiederum Informationen (z. B. eine Temperatur oder den Status) oder ermöglichen auch die Steuerung von Geräten (z. B. das Schalten von Aktoren oder das Starten des Kantenschnitts eines Mähroboters).

Bereits bei der Einbindung der CCU3 fielen sicherlich die erzeugten Entitäten auf. Eine Entität ist ein objektorientiertes Konzept, das in Home Assistant verwendet wird, um ein Gerät oder eine Instanz innerhalb des Systems darzustellen.

Jede Entität hat dabei:

- einzigartige Namen/ID (Entity ID)

- einen Zustand (State)

- Attribut(e)

Die Entity ID stellt eine eindeutige Identifikation dar und besteht aus zwei Teilen:

- Gerätetyp (z. B. light, sensor, switch, binary_sensor)

- Gerätename oder Ort (z. B. living_room, front_door, kitchen)

Beispiel:

- light.living_room (Licht im Wohnzimmer)

- sensor.temperature_kitchen (Temperatur im Küchenbereich)

- switch.lamp (Steckdosen-Schalter)

Der erste Teil (z. B. light, sensor etc.) ist die Entität-Klasse, die angibt, um was für ein Gerät es sich handelt. Der zweite Teil (z. B. living_room, temperature_kitchen etc.) ist der Name oder die Beschreibung, die den spezifischen Zustand der Entität angibt. Diese Entitäten bilden dann die Grundlage für die Karten im Dashboard.

Im Folgenden sind einige mögliche Kartentypen beschrieben (nur eine Auswahl).

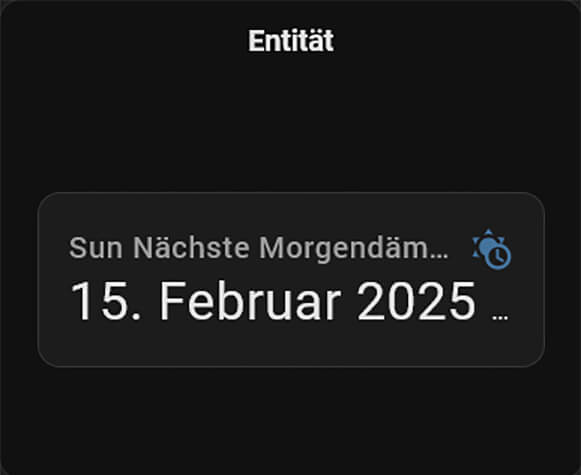

Entity Card (Entität)

Die Entity Card ist eine sehr grundlegende Karte, die den Zustand einer einzelnen Entität anzeigt. Sie kann auch eine Schaltfläche zum Steuern der Entität enthalten (z. B. für ein Licht oder einen Schalter). Sie wird meist für die Darstellung und Steuerung von Lichtern, Schaltern, Sensoren oder anderen Entitäten verwendet.

Beispiel: Eine Karte, die den Zustand eines Lichts oder eines Thermostats anzeigt.

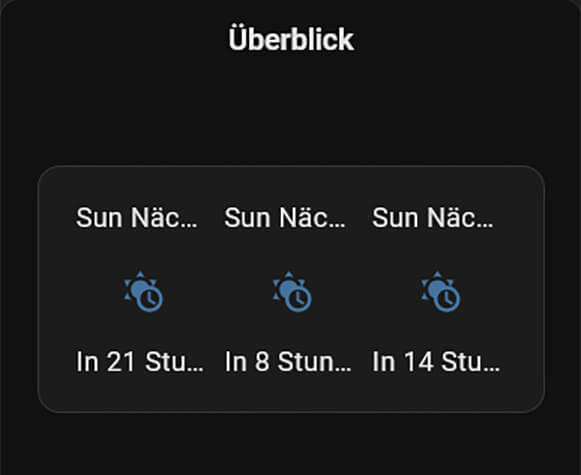

Glance Card (Überblick)

Die Glance Card bietet eine kompakte Übersicht mehrerer Entitäten. Sie zeigt diese in einer Zeile an, ist also ideal, um eine schnelle Ansicht von z. B. Lichtern, Temperatursensoren oder Schaltern zu erhalten.

Beispiel: Eine Karte mit einer Übersicht von allen Lichtern im Haus, die ihre jeweiligen Zustände anzeigt (ein/aus).

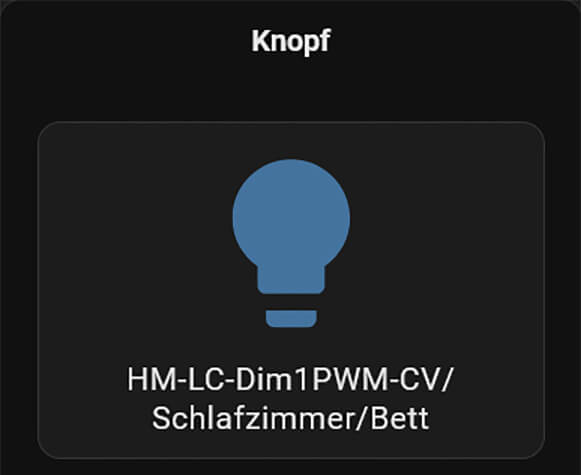

Button Card (Knopf)

Mit der Button Card können Schaltflächen erstellt werden, die verschiedene Aktionen auslösen wie das Steuern von Geräten (z. B. Lichter ein-/ausschalten, Szenen aktivieren).

Beispiel: eine Schaltfläche, um das Licht im Wohnzimmer einoder auszuschalten.

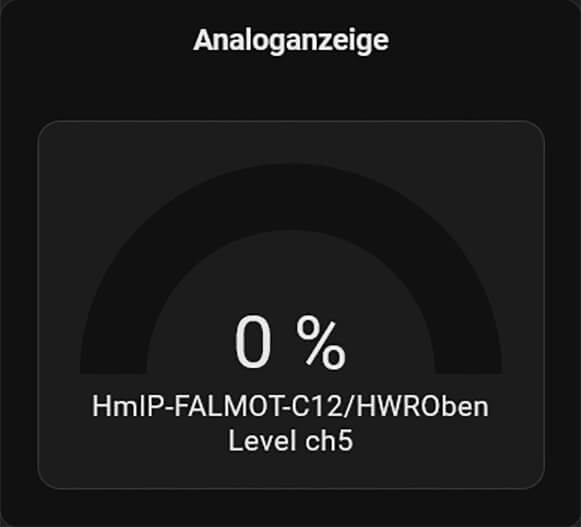

Gauge Card (Analoganzeige)

Die Gauge Card zeigt einen Wert in einer Art Kreisdiagramm oder Tachometer an. Sie eignet sich hervorragend für das Visualisieren von Sensorwerten oder Messgrößen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Energieverbrauch.

Beispiel: eine Karte, die den aktuellen Füllstand eines Wassertanks anzeigt.

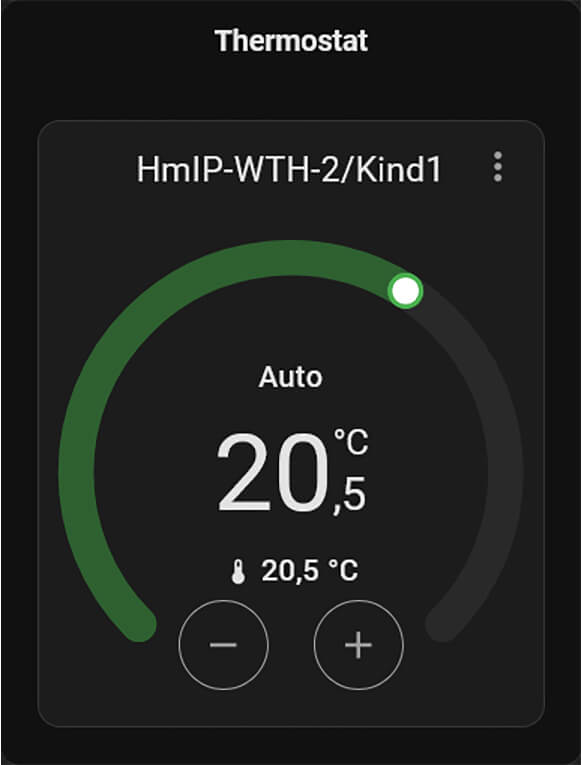

Thermostat Card

Die Thermostat Card ist speziell für die Steuerung und Anzeige von Thermostaten gedacht. Sie zeigt den aktuellen Zustand des Thermostats an und ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung der Temperatur.

Beispiel: eine Karte, die ein Thermostat zeigt und Ihnen ermöglicht, die Temperatur zu erhöhen oder zu senken.

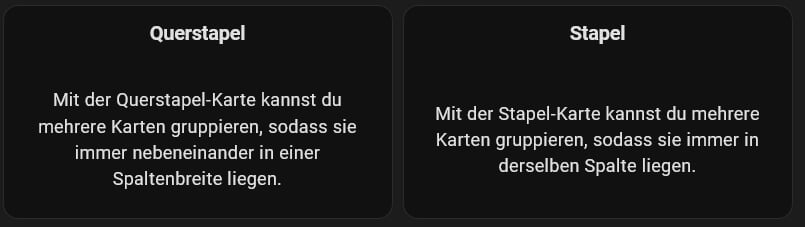

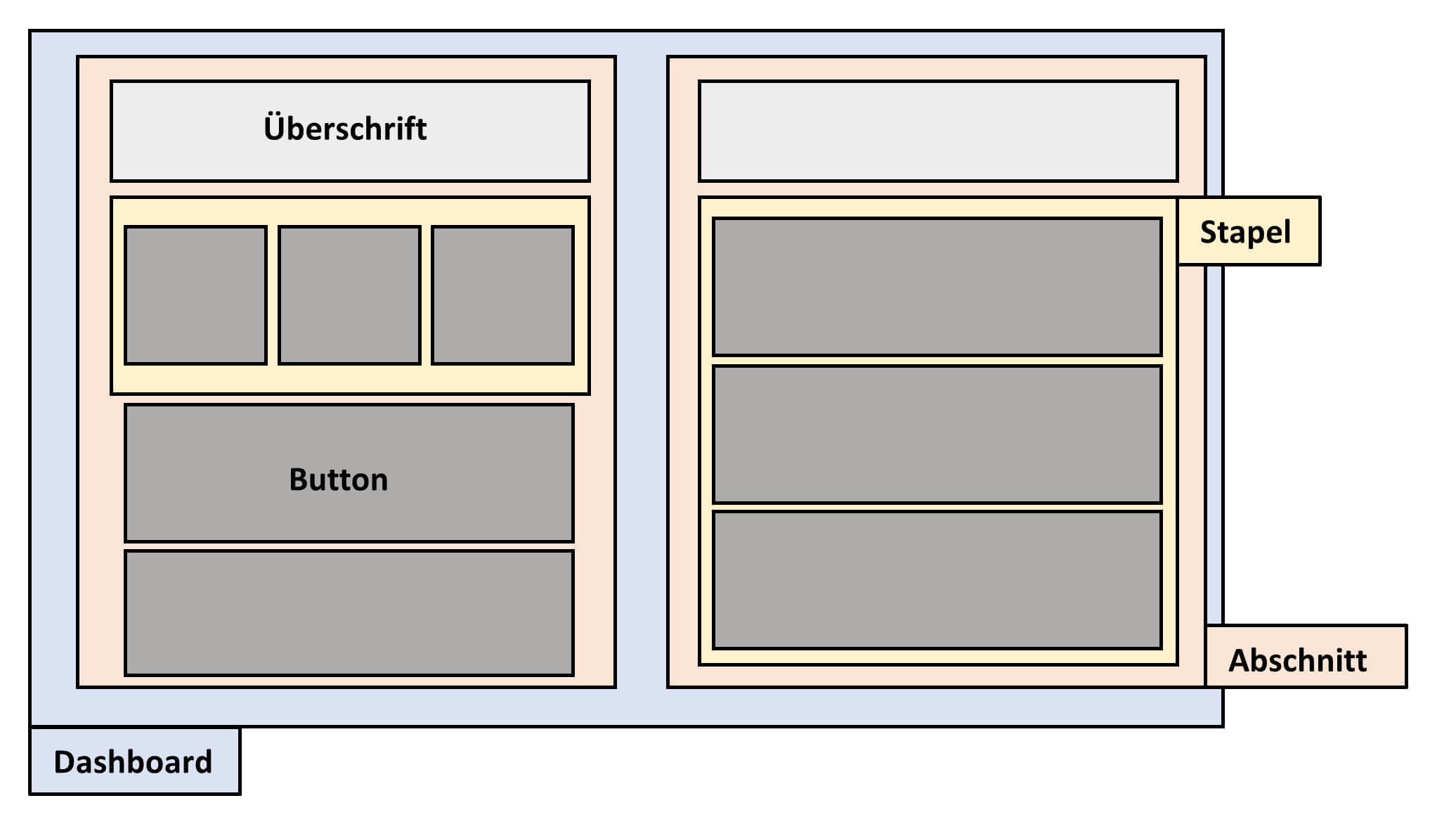

Stack Card (Stapel)

Die Stack Cards (Vertical und Horizontal) helfen dabei, Karten zu gruppieren. Dies ermöglicht eine kompakte und visuell ansprechende Darstellung von Informationen auf einer einzelnen Seite oder einem einzelnen Abschnitt.

Media Player Card (Mediensteuerung)

Die Media Player Card stellt Geräte dar, die Medien abspielen wie Fernseher, Lautsprecher oder Musikanlagen. Hierüber kann die Wiedergabe gesteuert werden, z. B. die Lautstärke, Titel überspringen oder den Zustand der Wiedergabe überwachen.

Beispiel: eine Karte, die einen Media Player darstellt, über den Musik, Fernsehen oder Filme gesteuert werden.

Picture Entities Card (Bild-Entität)

Mit der Picture Entities Card kann ein Bild (z. B. von einer Kamera oder ein benutzerdefiniertes Bild) zusammen mit den zugehörigen Entitäten angezeigt werden.

Beispiel: eine Karte, die das Bild einer Kamera anzeigt und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, das Bild zu vergrößern oder zu steuern.

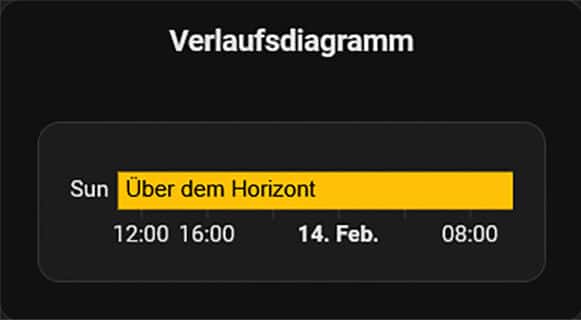

History Graph Card (Verlaufsdiagramm)

Die History Graph Card zeigt historische Daten zu einer Entität an, z. B. die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit über einen bestimmten Zeitraum.

Beispiel: eine Karte, die die Temperatur des letzten Tages graphisch darstellt.

Wie Sie ein eigenes Dashboard anlegen und dieses mit Cards/Entitäten befüllen, zeigen wir in den folgenden Schritten.

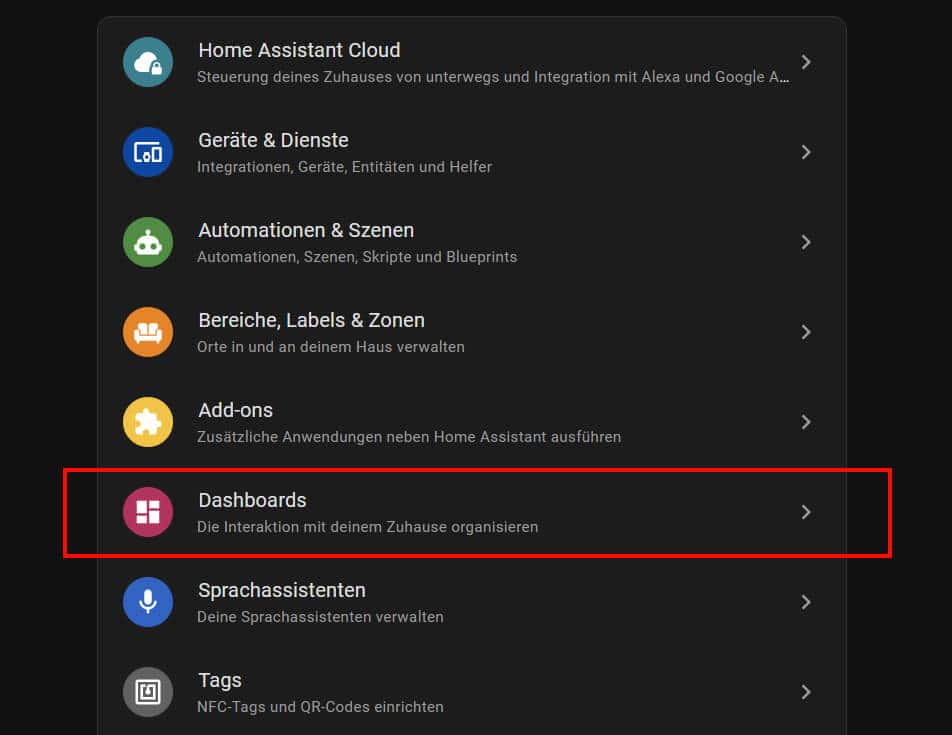

1. Navigieren Sie in die Einstellungen und gehen Sie auf „Dashboards“. Die Übersicht der aktuell angelegten Dashboards wird geöffnet.

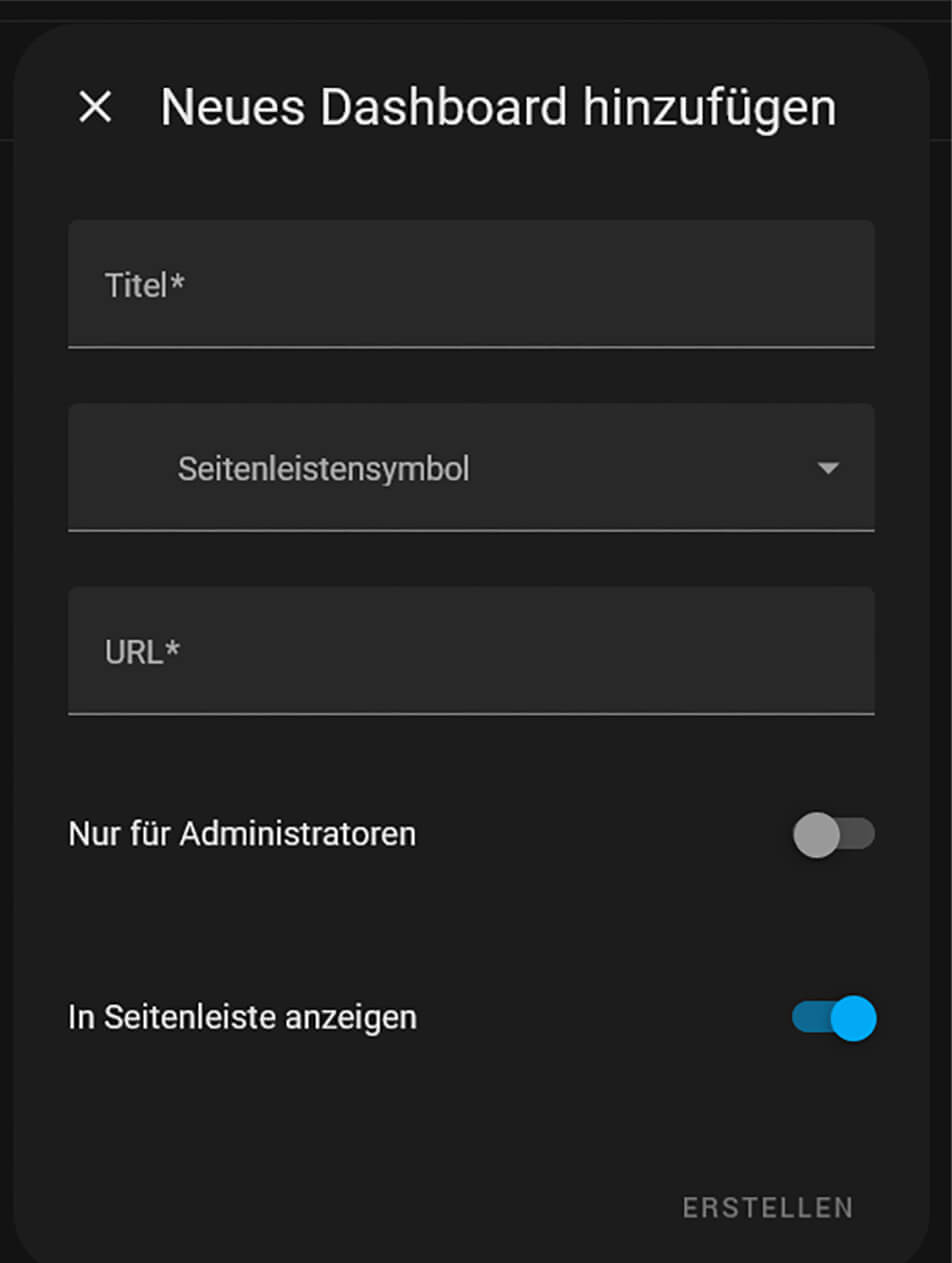

2. Klicken Sie auf „Dashboard erstellen“ → „Neues Dashboard von Grund auf“ und vergeben Sie einen Titel. Wählen Sie ggf. ein Symbol. Dieses wird dann zusätzlich im Leistenmenü (links) angezeigt. Wechseln Sie nach dem Erstellen auf die neue Ansicht.

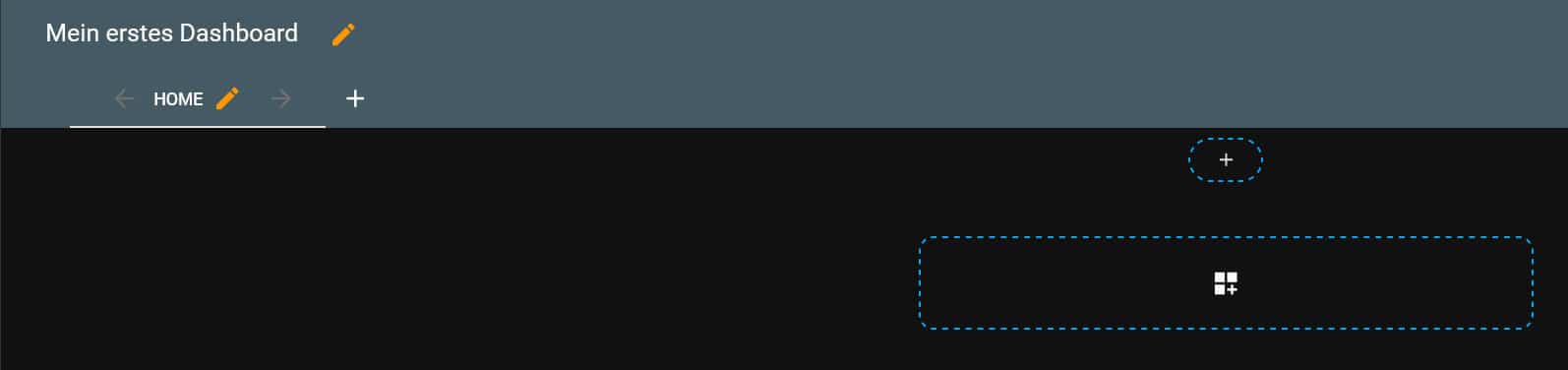

3. Klicken Sie oben rechts auf das Stift-Symbol, um den Bearbeitungsmodus zu starten. Ein kleines „Plus“ erscheint in der Mitte der Ansicht.

4. Bevor wir hier eine Karte hinzufügen, bearbeiten wir die Dashboard-Anzeige.

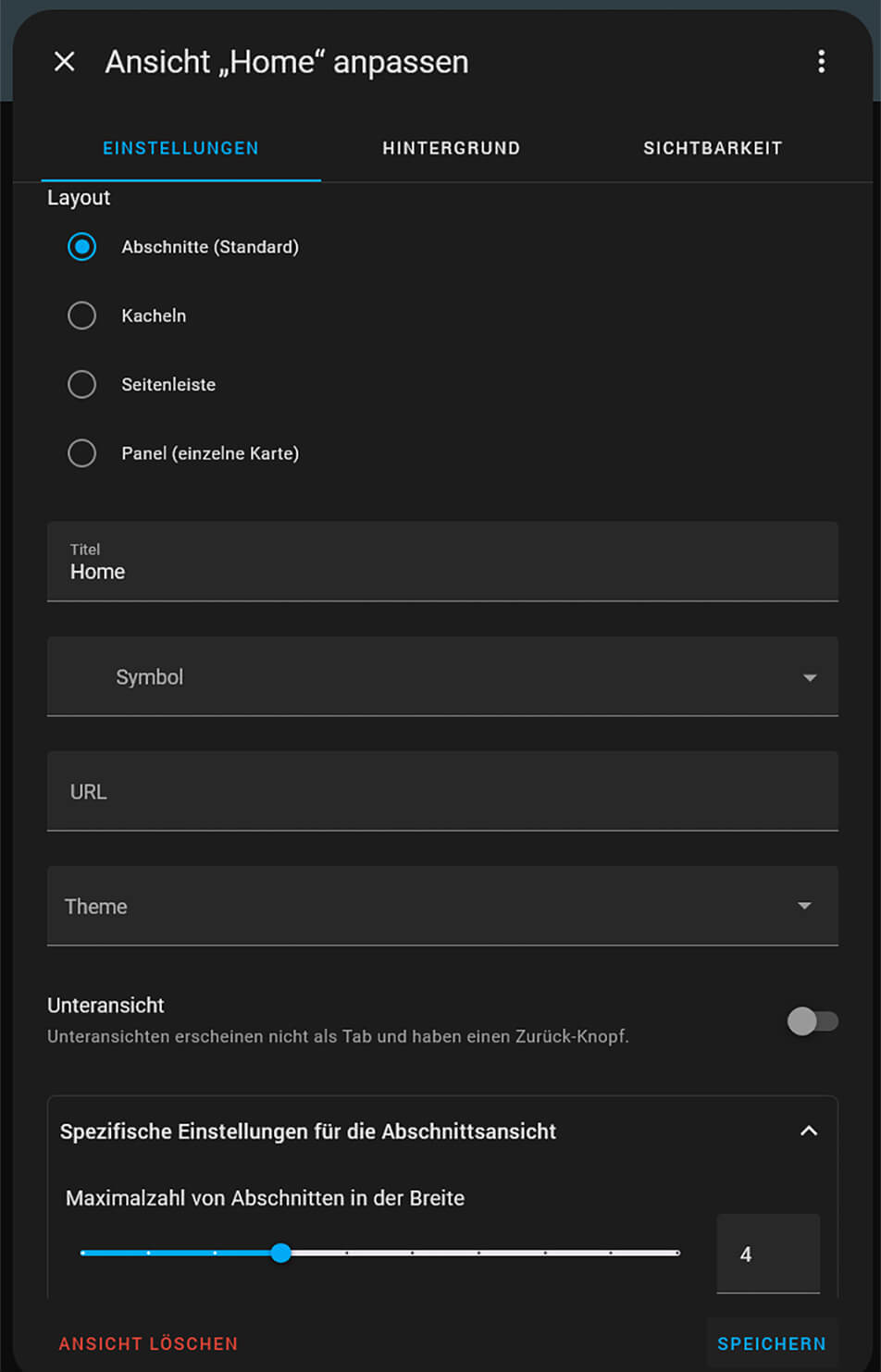

Klicken Sie auf den orangefarbenen Stift neben „Home“. In dieser Ansicht lassen sich die Eigenschaften des Dashboards bestimmen inkl. eines definierbaren Hintergrunds (zweiter Reiter). Wichtig ist hier die maximale Anzahl an Abschnitten, je nach Größe der Anzeige wählen Sie eine Breite von 2 bis 3. Kehren Sie mit „Speichern“ zurück.

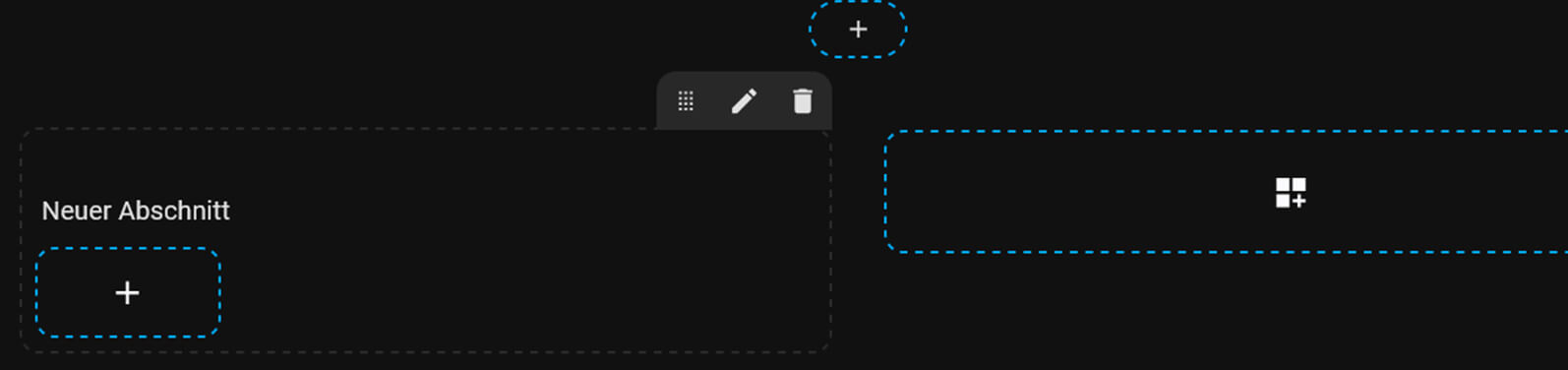

5. Hier sehen Sie einen definierten Abschnitt mit einer bereits automatisch eingefügten Überschrift-Karte. Wenn Sie die Maus über den Bereich „Neuer Abschnitt“ bewegen, erscheint ein Stiftsymbol. Dieses zeigt immer an, dass Dinge geändert werden können. So kann die Überschrift auch ein Symbol erhalten und sogar eine oder mehrere Entitäten angehängt bekommen, um so z. B. eine Temperatur anzuzeigen. Über das „+“ im blau gestrichelten Bereich können weitere Karten eingefügt werden:

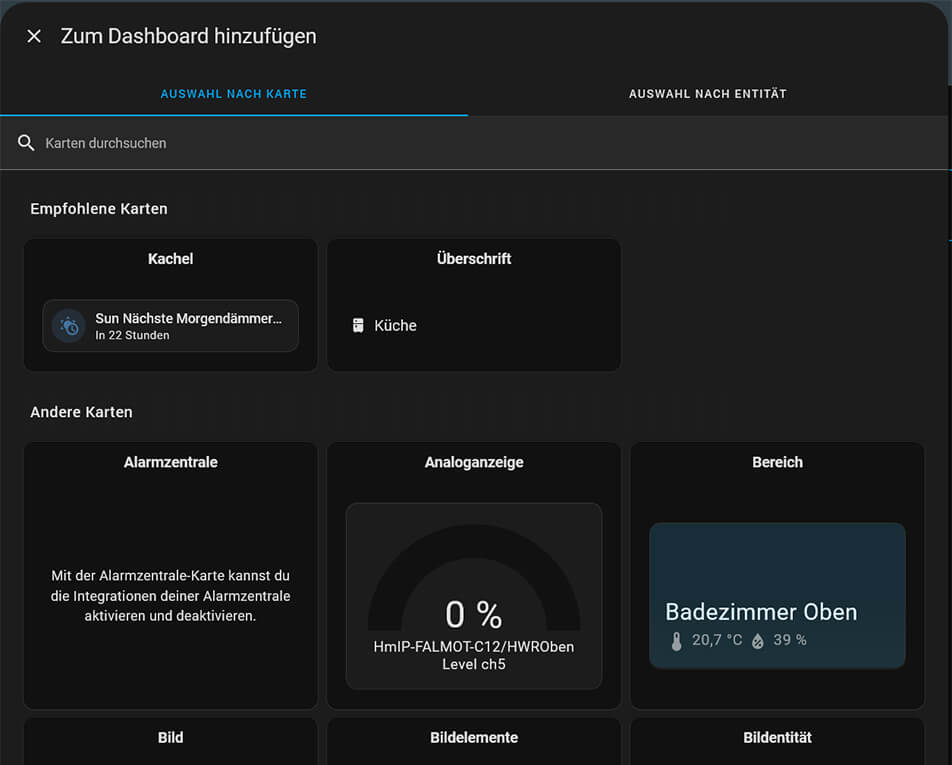

6. Für alle grundlegenden Informationen stehen bereits Karten zur Auswahl zur Verfügung.

Über „HACS“ können Sie auch weitere Kartentypen oder Designs ergänzen. Beliebt sind hier die Karten „Mushroom“ und „Bubble“. In unserem Beispiel verwenden wir die bereits vorhandenen Karten von Home Assistant.

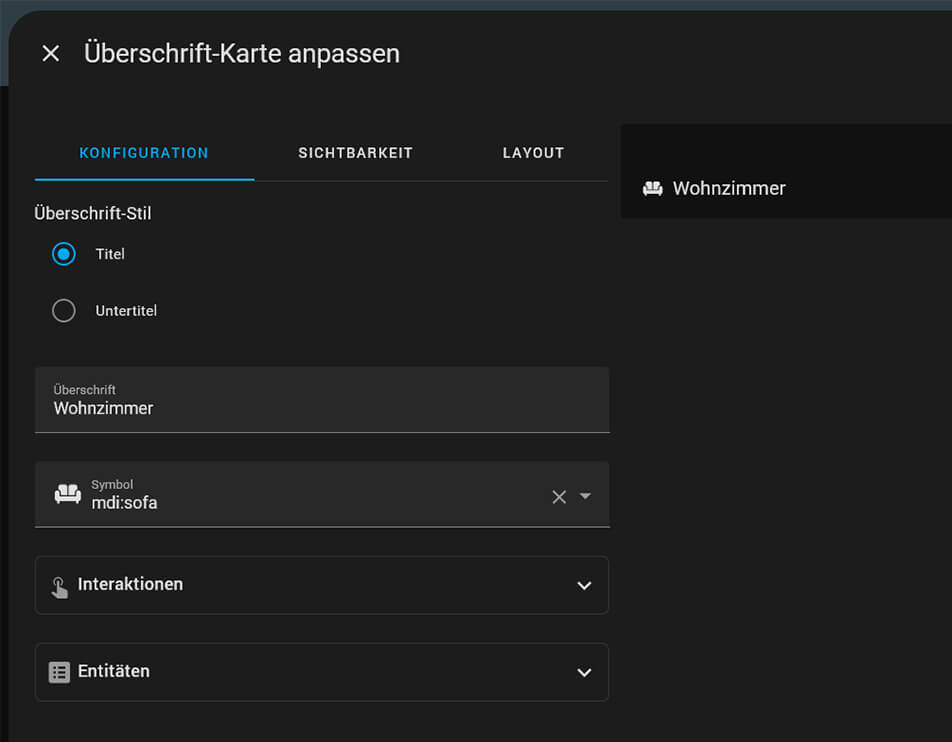

7. In unserem Beispiel erstellen wir eine Ansicht für ein „Wohnzimmer“ und ändern die Überschrift entsprechend ab.

Im rechten Bereich des Editors wird das später sichtbare Ergebnis angezeigt. Dies vereinfacht die Bearbeitung erheblich.

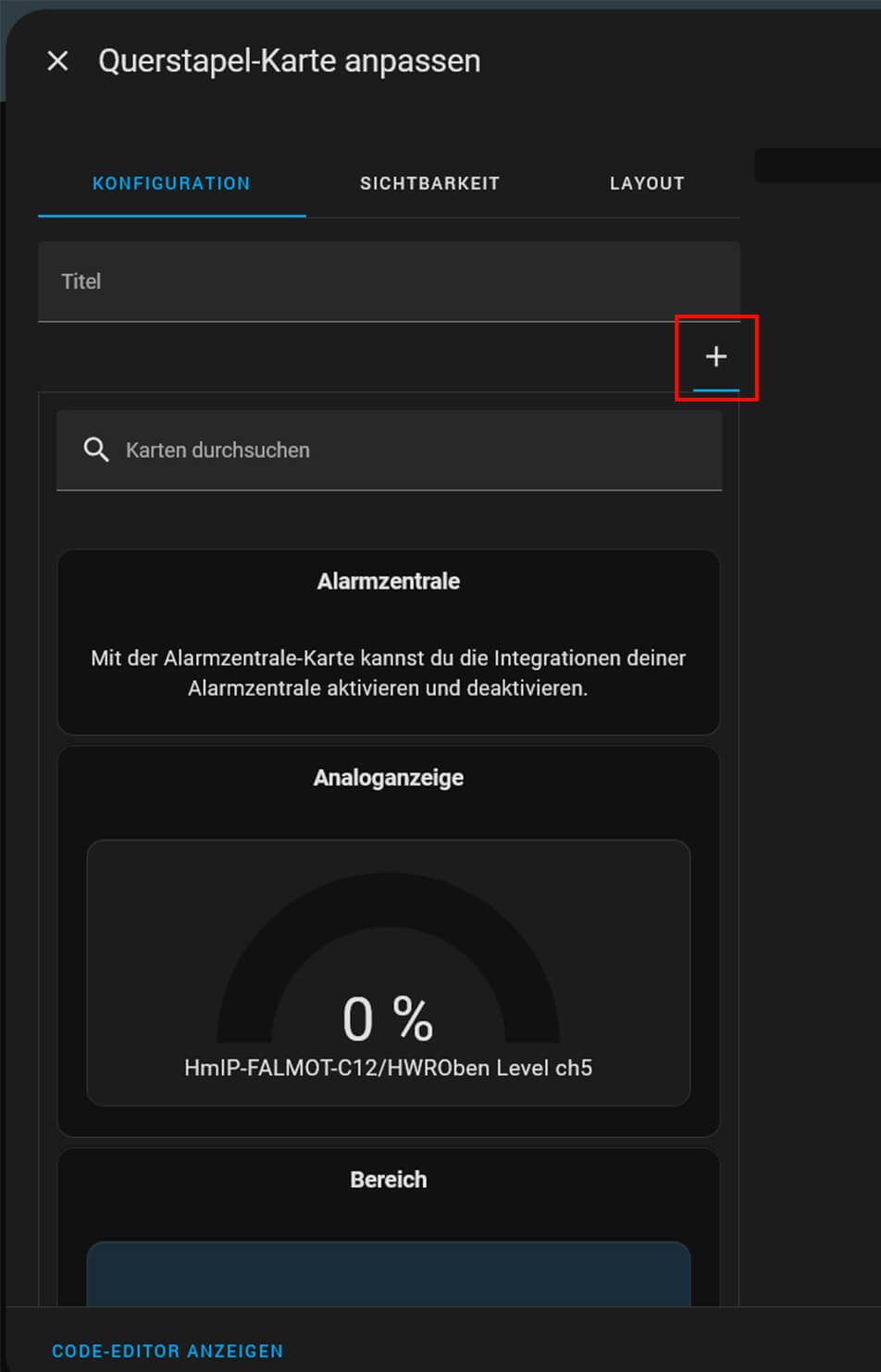

8. Zurück in der Ansicht: Klicken Sie auf das „+“. Eine Auswahl der möglichen Karten wird angezeigt. Hier fügen Sie als Erstes einen „Querstapel“ hinzu. Diese Stapelkarte nimmt dann wiederum weitere Karten auf, die immer nebeneinander dargestellt werden. Über das kleine „+“ können Sie weitere Karten in den Stapel einbringen.

Wir fügen nun nacheinander Aktoren ein, die am Ende Lichter schalten sollen (über die Knopf-Karte).

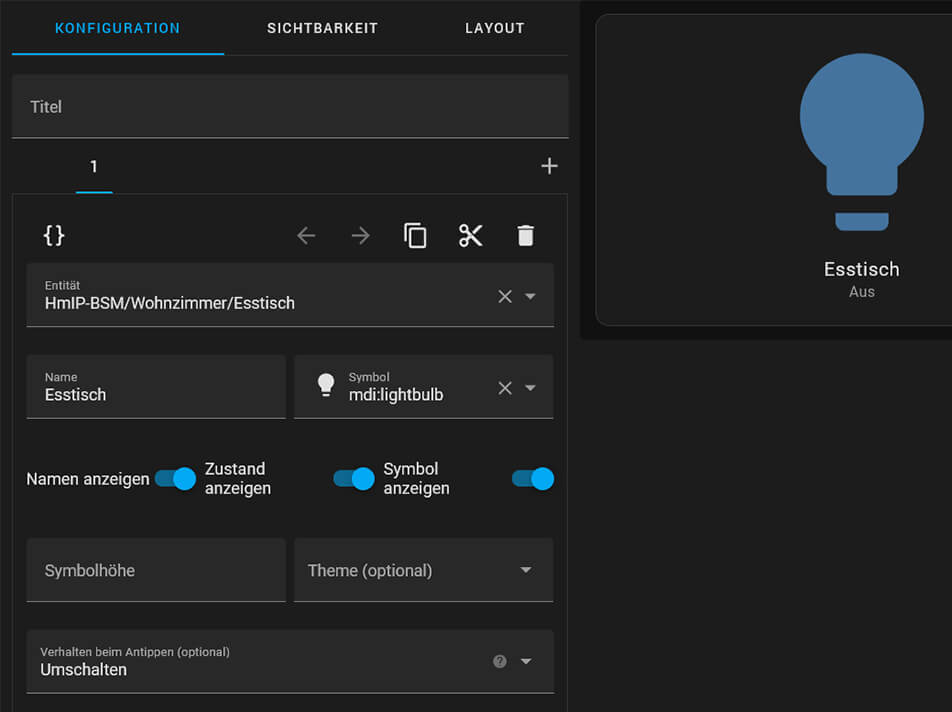

9. Wählen Sie im Feld „Entität“ den entsprechenden Aktor aus. (Spätestens hier zeigt sich, dass eine gute Benennung der Geräte entscheidend ist!)

Tragen Sie im Feld „Namen“ den Anzeigenamen ein. Wählen Sie ggf. im Feld „Symbol“ ein passendes Icon. Dieses ist immer Englisch benannt.

Um den Zustand anzuzeigen, wählen Sie „Zustand anzeigen“ aus.

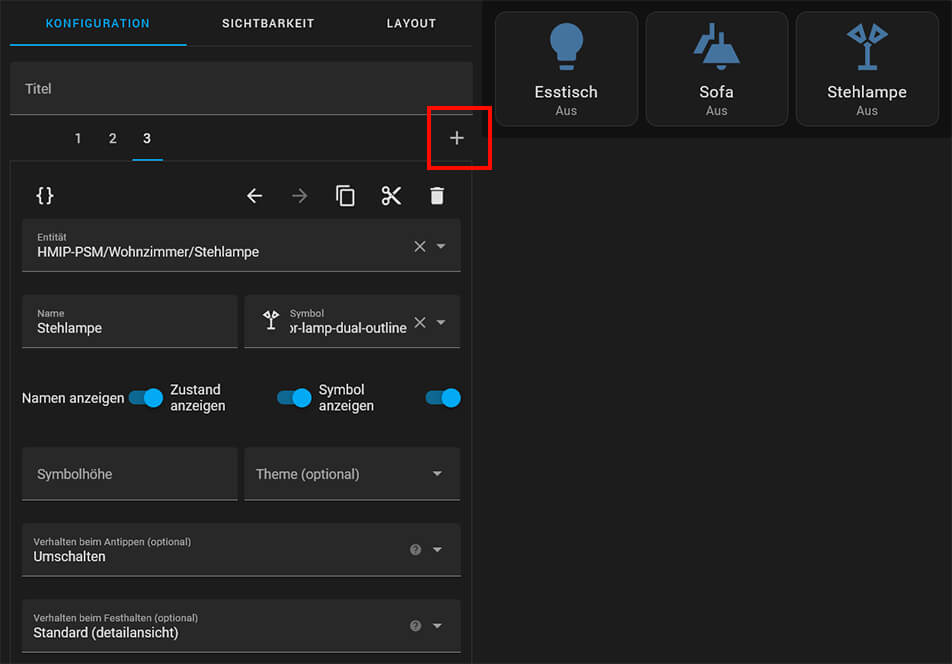

10. Klicken Sie auf das kleine „+“, um weitere Button-Karten hinzuzufügen. Sind alle nötigen Geräte eingefügt, schließen Sie die Ansicht über „Speichern“.

Anschließend fügen wir noch ein paar weitere Elemente hinzu und verändern den Hintergrund.

Nach nur wenigen Klicks erhalten wir nun folgende Karten:

- einen Abschnitt

- eine Überschriften-Karte inkl. zweier Entitäten

- einen Querstapel mit drei Button-Karten

- eine Button-Karte einzeln auf voller Breite

- zwei Sensor-Karten

Wir empfehlen, bereits im Vorfeld zu überlegen, welche Elemente an welcher Position platziert werden sollen, da dies die Auswahl der zu verwendenden Stapel-Karten bestimmt. Bild 12 zeigt eine schematische Darstellung der Schichtung der UI-Elemente in einem Dashboard.

Fazit und Ausblick

Home Assistant ist das „Schweizer Taschenmesser“ der Smart-Home-Welt und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Integrationsmöglichkeiten für unzählige Hersteller und Systeme. Das System läuft auf verschiedenen Hardware-Plattformen und ermöglicht eine sehr individuelle Anpassung der Benutzeroberfläche.

Besonders positiv hervorzuheben ist das gut strukturierte User-Interface, das Nutzern erlaubt, Dashboards nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Weitere Kosten entstehen nur dann, wenn z. B. ein zusätzliches Gateway für eine Integration benötigt wird oder der Fernzugriff über die Home Assistant Cloud (kostenfrei per VPN) erfolgen soll.

Wie bei jedem System gibt es auch hier Herausforderungen. Die riesige Auswahl an Funktionen kann anfänglich überwältigend wirken, und nicht alle Menüs sind intuitiv gestaltet. Zudem erfordert Home Assistant eine gewisse Einarbeitungszeit, belohnt aber mit einem stabilen und zukunftssicheren System.

Insgesamt ist das Gesamtpaket Home Assistant nahezu konkurrenzlos, und wir freuen uns auf viele weitere Beiträge dieser Reihe sowie die wöchentlich begleitenden Youtube-Videos.

Kommentare (2)

Der Befehl für die Installation des HACS ist falsch. Er muss lauten:

wget -O – https://get.hacs.xyz|bash –

Nach dem ersten Bindestrich muss es ein O statt einer Null sein und zwischen dem O und dem darauf folgenden Bindestrich muss ein Leerzeichen sein.

Hallo Herr Müller,

vielen Dank für den Hinweis! Wir haben es im Beitrag geändert.

Beste Grüße

Holger