ELV Smart Home Platin-Temperatursensor Interface 2-fach – ELV-SH-PTI2

Professionelle Temperatur-Erfassung

Das ELV Smart Home Platin-Temperatursensor Interface 2-fach – ELV-SH-PTI2 schließt die Lücke zwischen einfachen Heimanwendungen und professioneller Messtechnik. Durch den Anschluss von PT100-/PT1000-Sensoren lassen sich nun auch extreme Temperaturen präzise messen: -200 °C bis +600 °C sind, abhängig vom verwendeten Platin-Temperatursensor, möglich. Der Sensor misst synchronisiert die Temperaturen von zwei abgesetzten Platin-Temperatursensoren und ermittelt intern sofort die Temperaturdifferenz. Neben der Ermittlung von Temperaturen an zwei unterschiedlichen Orten kann das ELV-SH-PTI2 auch für Mess- und Steuerungsaufgaben genutzt werden, für die die Temperaturdifferenz entscheidend ist. Die gemessene Temperaturdifferenz können Sie beispielsweise für Ihre Lüftersteuerung, für Beschattungsaufgaben, Heizungssysteme (Vor-/Rücklauf), Garten-/Gewächshäuser oder Ihre Poolsteuerung einsetzen. Durch die Integration in Ihr Homematic IP System können Sie die Messwerte besonders einfach zur automatischen Steuerung und zur Erstellung von Diagrammen nutzen. Das ELV-SH-PTI2 ist mit der Home Control Unit HCU1, dem Access Point und der App und natürlich auch mit der CCU3 nutzbar.

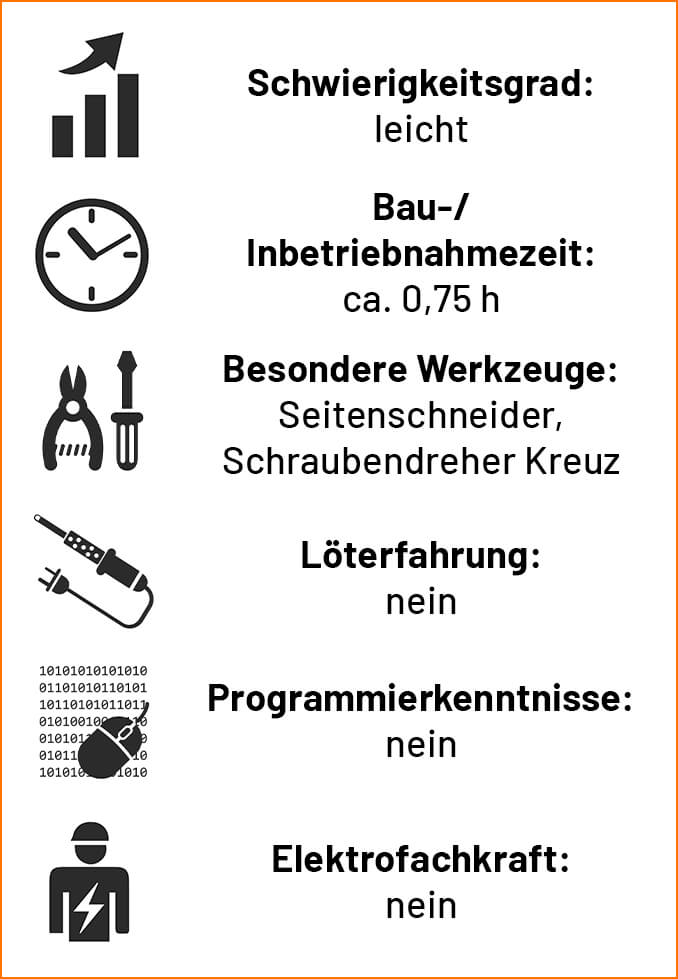

Infos zum Bausatz

Homematic IP 2-fach Temperatursensor V2.0

Einigen Lesern wird das ELV Smart Home Platin-Temperatursensor Interface 2-fach – ELV-SH-PTI2 eventuell bekannt vorkommen und ja, Sie treffen damit ins Schwarze. Denn das ELV-SH-PTI2 ist das ungeduldig erwartete Upgrade des bereits bekannten HmIP-STE2-PCB. Seit 2021 ist der „alte“ Bausatz erfolgreich und er ist ebenfalls in der Lage, anhand zweier NTC-Messfühler die einzelnen Temperaturen und deren Differenz zueinander zu ermitteln. Jedoch sind der Temperaturmessbereich und das Einsatzgebiet mit den NTC-Messfühlern limitiert. Aus diesem Grund wurde nun mit dem ELV-SH-PTI2 eine Weiterentwicklung und Verbesserung des bestehenden HmIP-STE2-PCB umgesetzt. Durch die Unterstützung standardisierter PT100-/PT1000-Sensoren können sowohl große Temperaturbandbreiten als auch Sensoren für spezielle Anwendungen einfach und schnell genutzt werden. Im ELVshop haben wir auch passende Platin-Temperatursensoren in Angebot. Bei allen im Shop erhältlichen Exemplaren handelt es sich um PT1000-Sensoren mit einer Länge von 3 m. Die Sensoren unterscheiden sich zum einen in der Anzahl der Anschlüsse (2- oder 4-Draht) und zum anderen im eingesetzten Leitungsmaterial. Die Silikon-Sensoren verfügen über einen Temperaturmessbereich von -60 °C bis +200 °C. Noch breiter ist dieser bei den Glasseide-Sensoren: Er liegt zwischen -40 °C und +400 °C.

Anwendungsbeispiele

Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Heizung überwachen

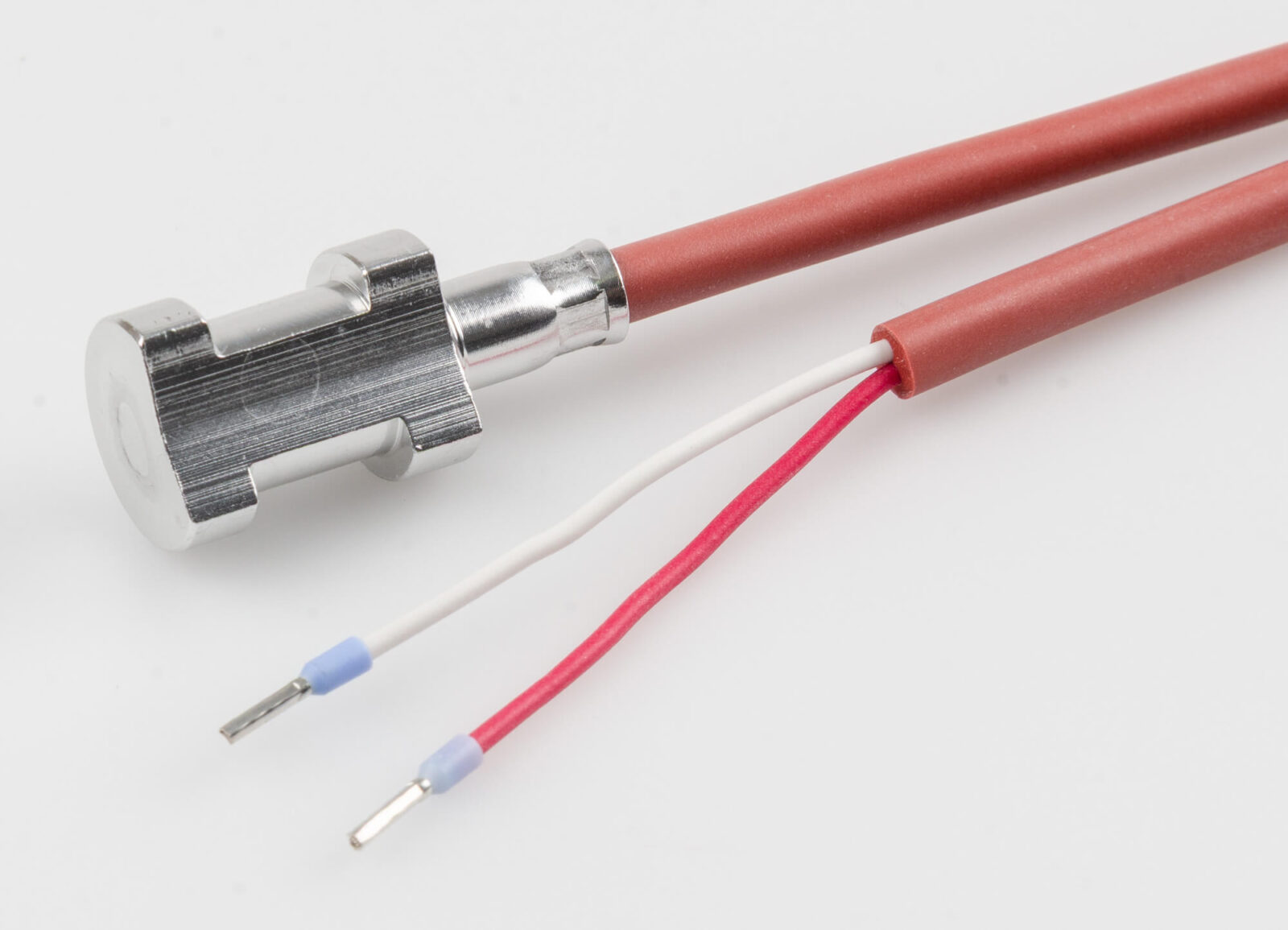

Mit dem ELV-SH-PTI2 sowie zwei identischen PT-Sensoren als Rohranlege-Fühler (Bild 1) können Sie die Vor- und Rücklauftemperatur Ihrer Heizung präzise überwachen und so die Effizienz Ihrer Heizungsanlage optimieren. Die Anlege-Sensoren werden einfach an den entsprechenden Rohren der Heizung befestigt und am ELV-SH-PTI2 verbunden. Anschließend werden die Vor- und Rücklauftemperatur als auch die Differenztemperatur als Messdaten ermittelt und an Ihr Homematic IP System übermittelt.

Über Homematic IP können Sie nun Temperaturwerte über Ihre App oder die WebUI-Oberfläche einsehen und analysieren. Natürlich lassen sich diese Messdaten auch für die Automatisierung Ihrer Heizung nutzen. So können Sie beispielsweise festlegen, dass die Heizleistung automatisch angepasst wird, wenn die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet. Schon steuern Sie Ihre Heizung bedarfsgerecht und energieeffizient. Sollten Sie feststellen, dass die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung zu hoch oder die Rücklauftemperatur zu niedrig ist, ist eine Optimierung sinnvoll. Meist wird in solch einem Fall die Wärme nicht optimal an den Raum abgegeben. Mögliche Ursachen hierfür könnten eine zu hohe Heizleistung, eine unzureichende Wärmedämmung oder ein hydraulisches Problem sein. Durch die Überwachung der Vor- und Rücklauftemperatur mit dem ELV-SH-PTI2 können Sie diese Situation frühzeitig erkennen und die Heizleistung automatisch reduzieren. So sparen Sie Energie und schonen neben Ihrem Geldbeutel zusätzlich die Umwelt.

Effizienz der Solarthermie-Anlage im Blick behalten und optimieren

Die Überwachung von Solarthermie-Anlagen ist ein weiteres brandaktuelles Anwendungsbeispiel. Umweltfreundliche Alternativen zur eigenen Energiegewinnung sind nicht mehr wegzudenken. Das betrifft insbesondere auch die Erzeugung von Warmwasser. Da solche Systeme in der Regel das bestehende System nur ergänzen und nicht autark laufen, lassen sich Effizienzeinbußen oder Ausfälle häufig erst auf der Strom- oder Gasrechnung erkennen.

Mit dem ELV-SH-PTI2-Modul können Sie die Leistung Ihrer Anlage präzise überwachen, die Effizienz bewerten und den Betrieb optimieren.

Die Backofentemperatur ständig überwachen

„Heizen Sie den Backofen auf 220 °C vor.“ Wir alle kennen diese Aufforderung aus Rezepten und Kochanleitungen. Natürlich hat man im Laufe der Zeit ein ungefähres Gefühl dafür entwickelt, wie lange der Ofen braucht, um eine bestimmte Temperatur zu erreichen. Doch dann gibt es diese Tage, an denen eine andere Aufgabe dazwischenkommt, und schon heizt der Ofen viel zu lange vor. Dank der Temperaturbeständigkeit vieler weitverbreiteter PT-Sensoren lassen sich auch die hohen Backofentemperaturen messen. Hat der Backofen die gewünschte Temperatur erreicht, können Sie sich von überall aus benachrichtigen lassen, ohne das kleine Lämpchen ständig im Blick zu behalten.

Die Gefriertruhe immer im Blick

Nichts ist ärgerlicher als der versehentlich aufgetaute Inhalt einer Gefriertruhe. Ist die Kühlkette der tiefgefrorenen Lebensmittel einmal unterbrochen, können diese meist nur noch entsorgt werden. Das ist aufgrund der Geräte-Isolation nur ein schleichender Prozess und wird vom herkömmlichen Mess-Equipment erst spät erkannt. PT-Sensoren bieten hier eine präzise und überlegene Abhilfe ohne große Messschwankungen, die sich zudem hervorragend für extreme Umgebungsbedingungen eignen. Die Sensoren lassen sich ohne Bedenken dauerhaft hohen Minusgraden aussetzen, ohne dass die Genauigkeit darunter leidet.

Die Lufttemperatur präzise ermitteln

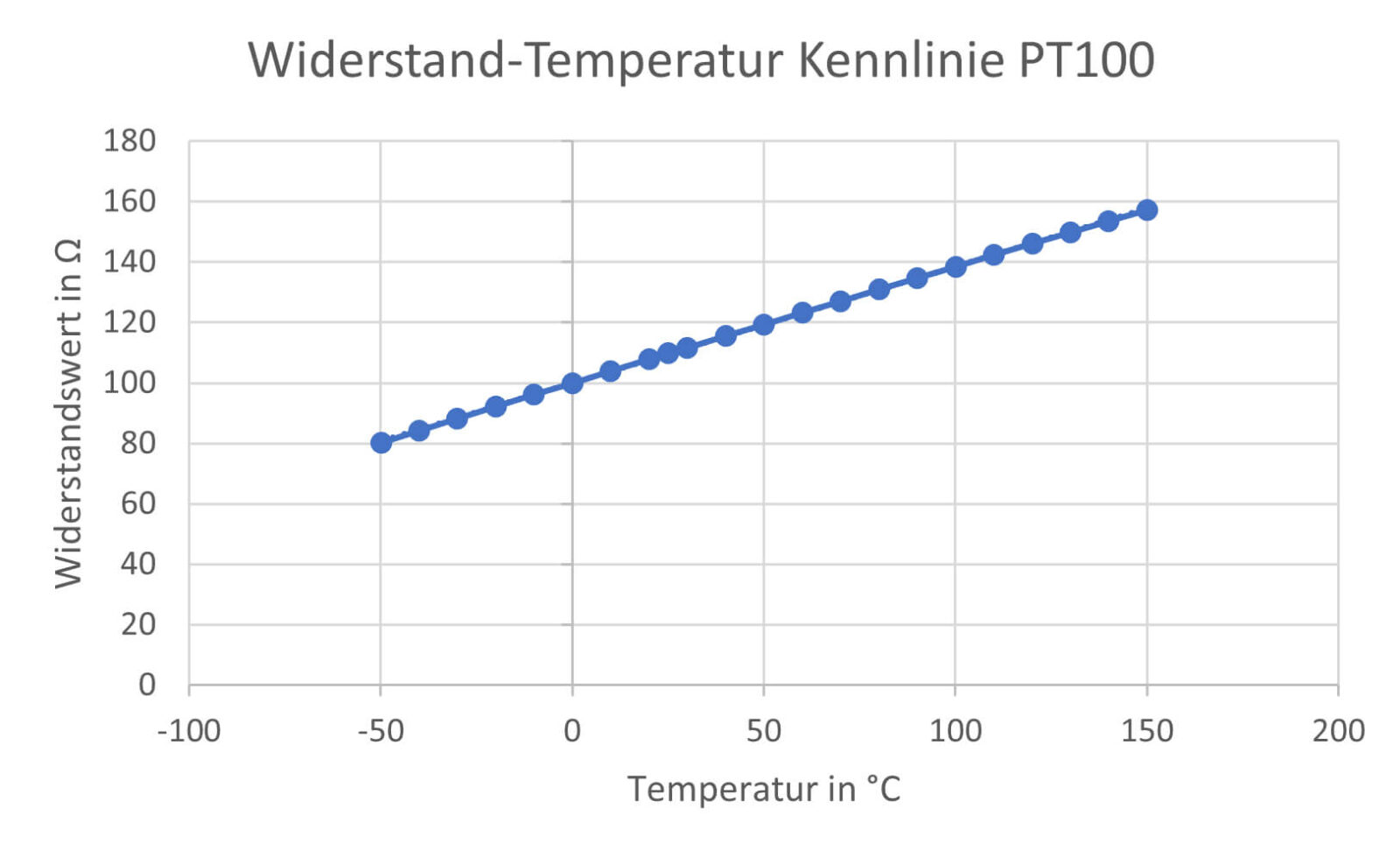

Zwei der nützlichsten Messwerte im Smart-Home-Bereich sind die Lufttemperatur innen und außen. PT100-/1000-Sensoren eignen sich aufgrund der hohen, linearen Messpräzision (siehe Bild 4) besonders für diesen Anwendungsfall.

Zudem sind sie deutlich weniger anfällig für Störfaktoren wie direkte Sonneneinstrahlung oder witterungsbedingten Zerfall. Auch für diesen Anwendungsbereich gibt es extra zugeschnittene Lufttemperatur- oder Raumpendeltemperaturfühler (Bild 2), die verlässliche Ergebnisse liefern.

Die Pooltemperatur überwachen

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Steuerung einer Pumpe, die das Warmwasser von einer Poolsolarheizung in den Pool pumpt. Hier können Sie zum einen die eigentliche Wassertemperatur im Pool und zum anderen die Temperatur des Warmwasserzulaufs mit je einem Platin-Temperatursensor überwachen.

Sobald die Pooltemperatur einen Wert unterschreitet und/oder die Temperatur des Warmwasserzulaufs von der Poolsolarheizung eine Temperatur überschreitet, kann die Förderpumpe z. B. mit einem Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Kabel, HmIP-PSMCO geschaltet werden.

Funktionsweise von Platinwiderständen

Schon vor dem Zeitalter der Digitalisierung waren Platinwiderstände eine weitverbreitete Methode zum Messen der Temperatur. Bereits 1886 entwickelte Hugh Longbourne Callendar einen Platin-Temperatursensor (Bild 3). Ausschlaggebend hierfür ist das ungewöhnlich lineare Verhalten des Widerstands in Abhängigkeit zur Temperatur. Dadurch war es möglich, auf komplizierte Linearisierungen zu verzichten und den Spannungsabfall direkt zu verwenden. Auch wenn die Kennlinie auf den ersten Blick tatsächlich perfekt linear erscheint, treten in der Praxis geringe Abweichungen auf, die insbesondere bei extremen Temperaturen relevant werden.

Bei Platin-Messwiderständen, wie den am häufigsten verwendeten PT100- oder PT1000-Sensoren, handelt es sich um typische Kaltleiter. Das bedeutet, dass der Widerstandswert mit steigender Temperatur zunimmt und mit fallender abnimmt. Die Zahl in der Kurzbezeichnung steht für den in DIN EN 60751 genormten Widerstandswert bei 0 °C.

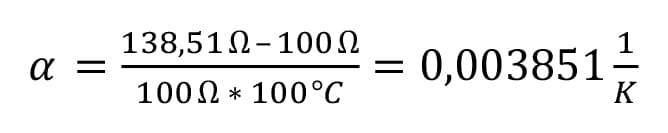

Die genauen Temperaturen sind dabei abhängig vom Temperaturkoeffizienten α, der wiederum abhängig von der Reinheit und Beschaffenheit des Materials ist. Der Koeffizient des hier gezeigten PT100 (Bild 4) lässt sich aus den Widerstandswerten bei 0 °C und 100 °C berechnen:

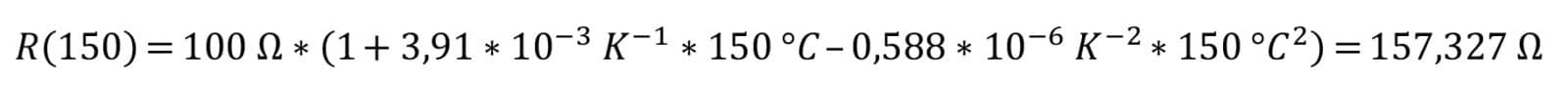

Somit handelt es sich um einen typischen Alpha-385-Sensor nach DIN EN 60751. Durch die in Bild 5 angesprochene Linearität lässt sich bereits mit diesem Wert eine relativ genaue Annäherung erstellen. Als Beispiel wird der Widerstandswert des Sensors bei 150 °C bestimmt:

Dies entspricht einer absoluten Abweichung von 0,455 Ω zum Datenblattwert. Deutlich genauer ist eine Annäherung zweiten Grades, die sich auch für Temperaturen über 100 °C sehr gut eignet und nach der zuvor genannten Norm folgendermaßen berechnet wird:

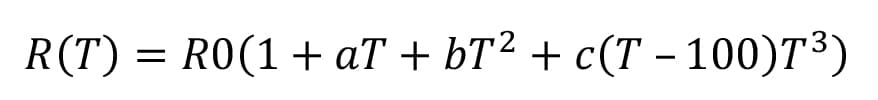

Dies entspricht nur noch einer Abweichung von 0,017 Ω. Bei Temperaturen unter 0 °C wird häufig ein weiterer Koeffizient hinzugefügt:

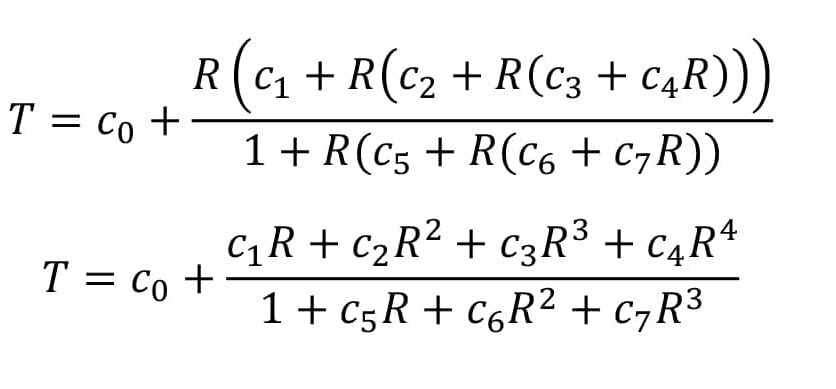

Bei a, b und c handelt es sich um materialspezifische Konstanten. Diese Callendar-Van-Dusen-Gleichung beschreibt den negativen Temperaturverlauf sehr akkurat. Deutlich komplexer ist es, diese Gleichung nach der Temperatur aufzulösen und diese anhand des gemessenen Widerstands zu ermitteln. Hierfür werden – je nach gewünschter Genauigkeit und nach Temperaturbereich – Gleichungen ersten, zweiten oder dritten Grades verwendet. Eine sehr hohe Genauigkeit bieten die rationalen Funktionen, bei denen es sich um einen Quotienten aus zwei Polynomfunktionen handelt. Da das ELV-SH-PTI2 über einen leistungsstarken 32-Bit-Controller verfügt, nutzen wir hier natürlich diese Rechenleistung aus und verwenden zur Berechnung der Temperatur eine rationale Funktion. Die zu berechnende Gleichung lautet wie folgt:

Die Formel besteht aus einer biquadratischen Polynomfunktion im Zähler und einer kubischen Polynomfunktion im Nenner. Mit dieser Gleichung wird die Temperatur anhand des ermittelten Platinwiderstands R in einem Bereich von -200 °C bis +850 °C mit einer durchschnittlichen Abweichung von ±0,015 °C berechnet. Näheres zu dem Thema finden Sie hier.

Leitungskompensation

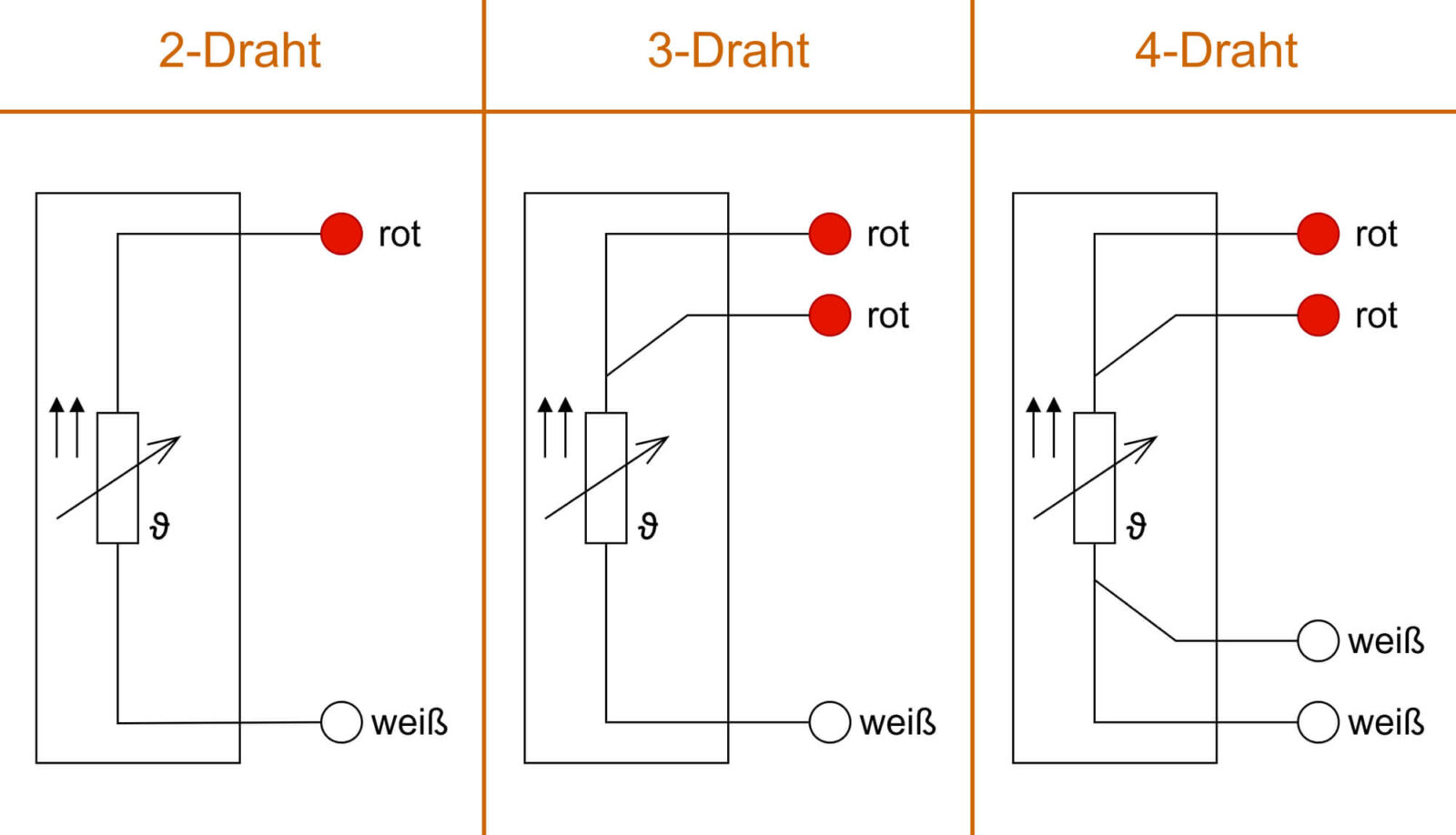

Da die Temperatur wie beschrieben vom Widerstandswert abhängt, können Leitungswiderstände vom IC zum Sensor und zurück das Ergebnis verfälschen. Bei einem PT100-Sensor ändert sich die ermittelte Temperatur dabei um 1 °C je 0,4 Ω zusätzlichem Leitungswiderstand. Um dem entgegenzuwirken, wurden unterschiedliche Methoden zur Leitungskompensation entwickelt, die sich in der Anzahl der Adern widerspiegeln. Bei Sensoren mit zwei Adern kann keine Kompensation vorgenommen werden. Kommt eine dritte Ader hinzu, bietet sich bereits eine sehr genaue Kompensationsmöglichkeit. Über die dritte Leitung wird der Spannungsabfall zwischen der Sensorspitze und dem Kabelanfang gemessen. Aus diesem Wert lässt sich dann der Widerstand einer Leitung ermitteln. Da sich sowohl Hin- als auch Rückleiter bei denselben Bedingungen sehr ähnlich verhalten, wird der Wert auch auf die Rückleitung übertragen. Die beste Kompensationsmöglichkeit bieten jedoch Sensoren mit vier Adern.

Über zwei der Leitungen fließt der Messstrom, während über die anderen der Spannungsfall bestimmt wird. Da der AD-Wandler wie alle Spannungsmessgeräte einen sehr hohen Innenwiderstand hat, fließt so gut wie kein Strom über die beiden Messleitungen. Daher entspricht die gemessene Spannungsdifferenz ausschließlich dem Spannungsabfall am Platinwiderstand. Bild 6 zeigt den prinzipiellen Aufbau von 2-, 3- und 4-Draht-PT-Sensoren.

Vielfältige Einsatzzwecke

Doch was unterscheidet PT-Sensoren von herkömmlichen Temperatursensoren? Neben der einfachen Auswertung und Datenverarbeitung bieten PT-Sensoren weitere vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wie beschrieben, hängt die Genauigkeit stark mit dem verwendeten Typ und der Anzahl der Adern zusammen. Wenn eine geeignete Kompensation stattfindet oder der Leitungswiderstand nur gering ins Gewicht fällt, übertrifft die Genauigkeit andere Sensoren bei Weitem. Die zulässige Abweichung berechnet sich nach DIN EN 60751 für Sensoren der Klasse A wie folgt:

±(0,15 + 0,002*|t|)°C.

Bei 20 °C entspricht dies einer maximalen Abweichung von ±0,19 °C, die in der Regel jedoch deutlich geringer ausfällt. Durch die einheitliche Normierung lassen sich die Werte zweier Sensoren hervorragend vergleichen. Zudem können PT-Sensoren auch bei extremeren Bedingungen verwendet werden. So lassen sich geeignete Ausführungen ohne Probleme bei Temperaturen von -200 °C bis über 800 °C einsetzen, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Die von uns unterstützte Obergrenze liegt bei 600 °C, wobei auch hier noch sehr genaue Messwerte gewährleistet werden können. Auch bei der Bauform ist man alles andere als eingeschränkt.

Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedlichste Ausführungen etabliert, darunter Rohranlege-, Flansch-, Magnet- oder Lufttemperatur-Fühler, die eine einfache Montage für vielfältige Einsatzzwecke ermöglichen (Bild 7).

Sensor in Betrieb nehmen

Sensor zusammenbauen und PT-Sensoren anschließen

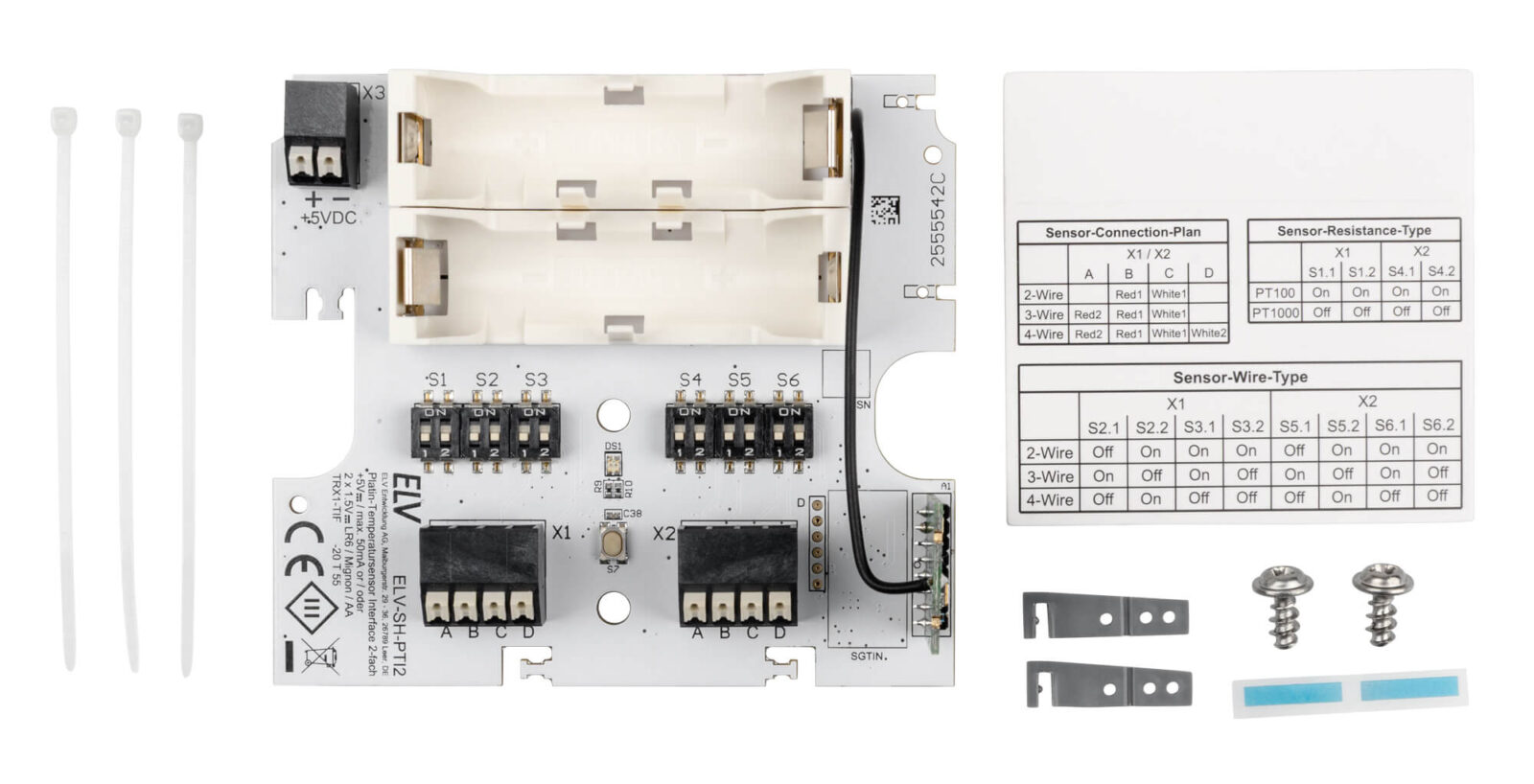

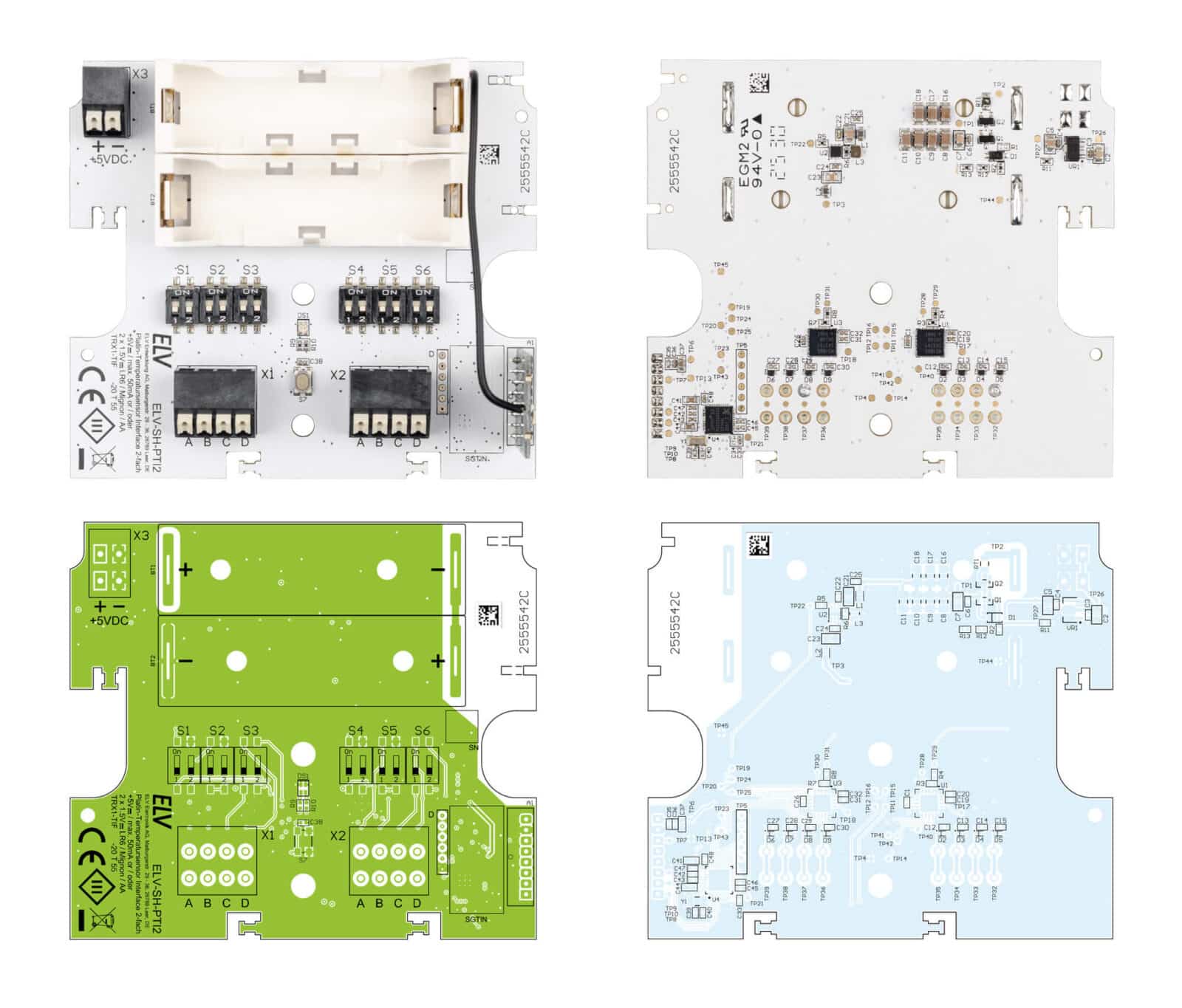

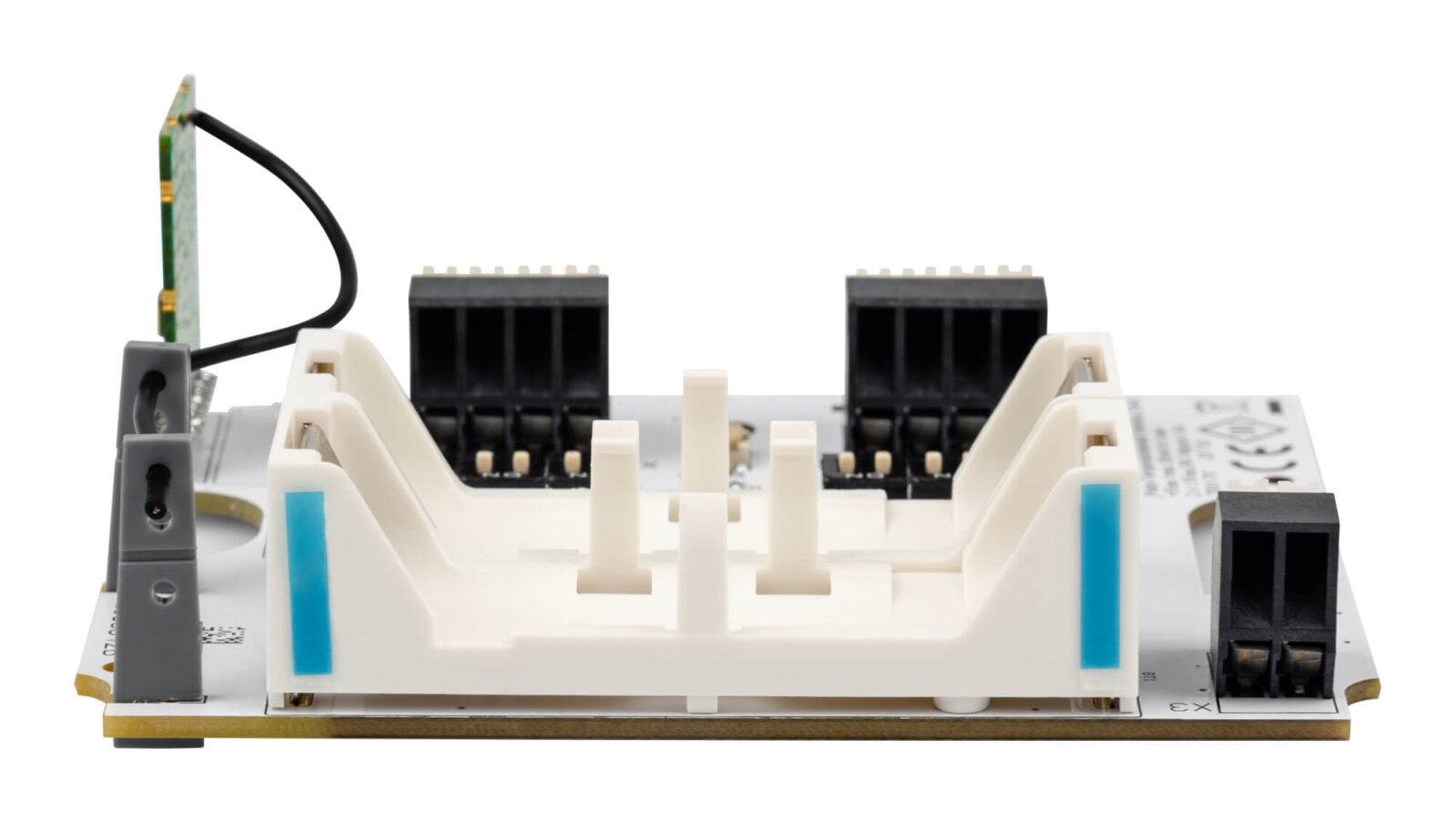

Bild 8 zeigt den Lieferumfang des komplett vorbestückten Bausatzes, Bild 9 die Platine und den Bestückungsdruck beidseitig im Detail. Es sind keine Lötarbeiten notwendig. Der Zusammenbau benötigt nur wenige Schritte:

- Antennenhalter und Konfigurationskarte anbringen

- Platine in eine Abox 040 einsetzen (Abox 040-L)

- Sensoren und gegebenenfalls Leitungen der Spannungsversorgung an die Federkraftklemmen der Platine anschließen

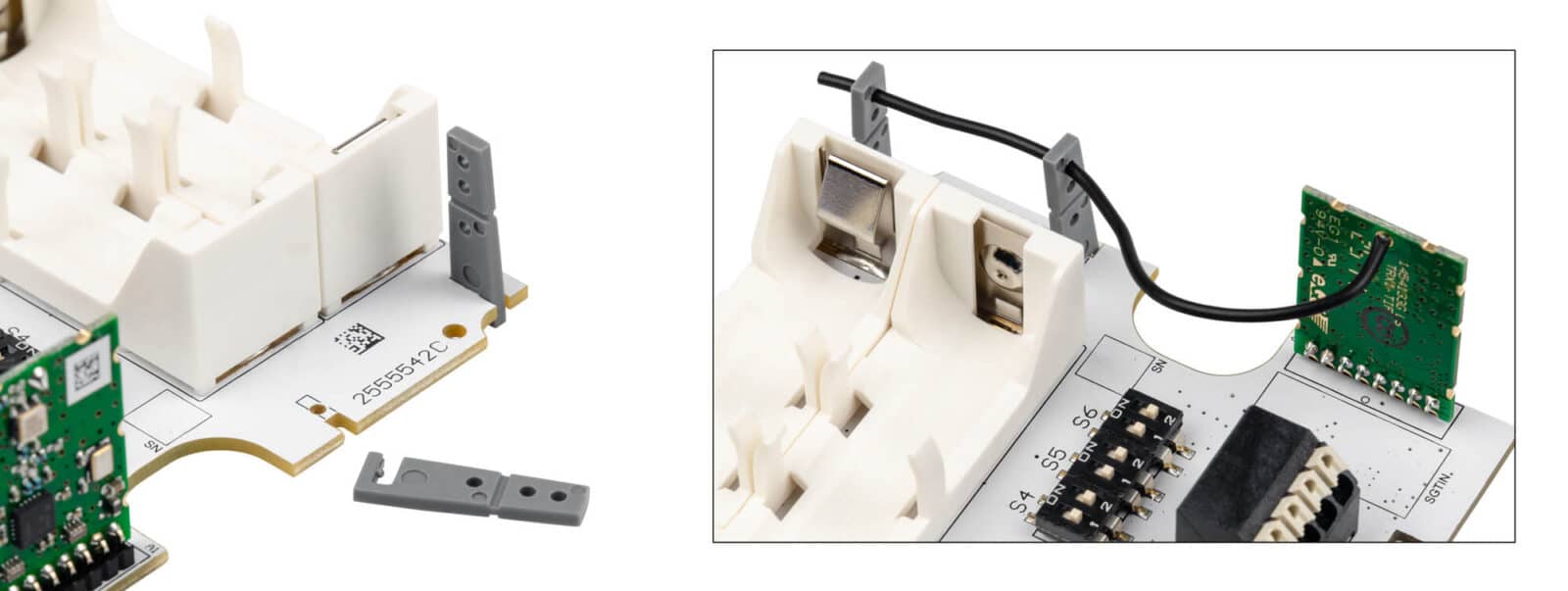

Schieben Sie die beiden grauen Antennenhalter seitlich auf die Platine (Bild 10). Um dabei ein Abscheren der kleinen Rastnasen zu vermeiden, biegen Sie den unteren Teil des Antennenhalters beim Aufschieben mit Ihrem Fingernagel oder einem flachen Werkzeug leicht nach unten. Führen Sie die Antenne anschließend durch die oberen Löcher der beiden Halter.

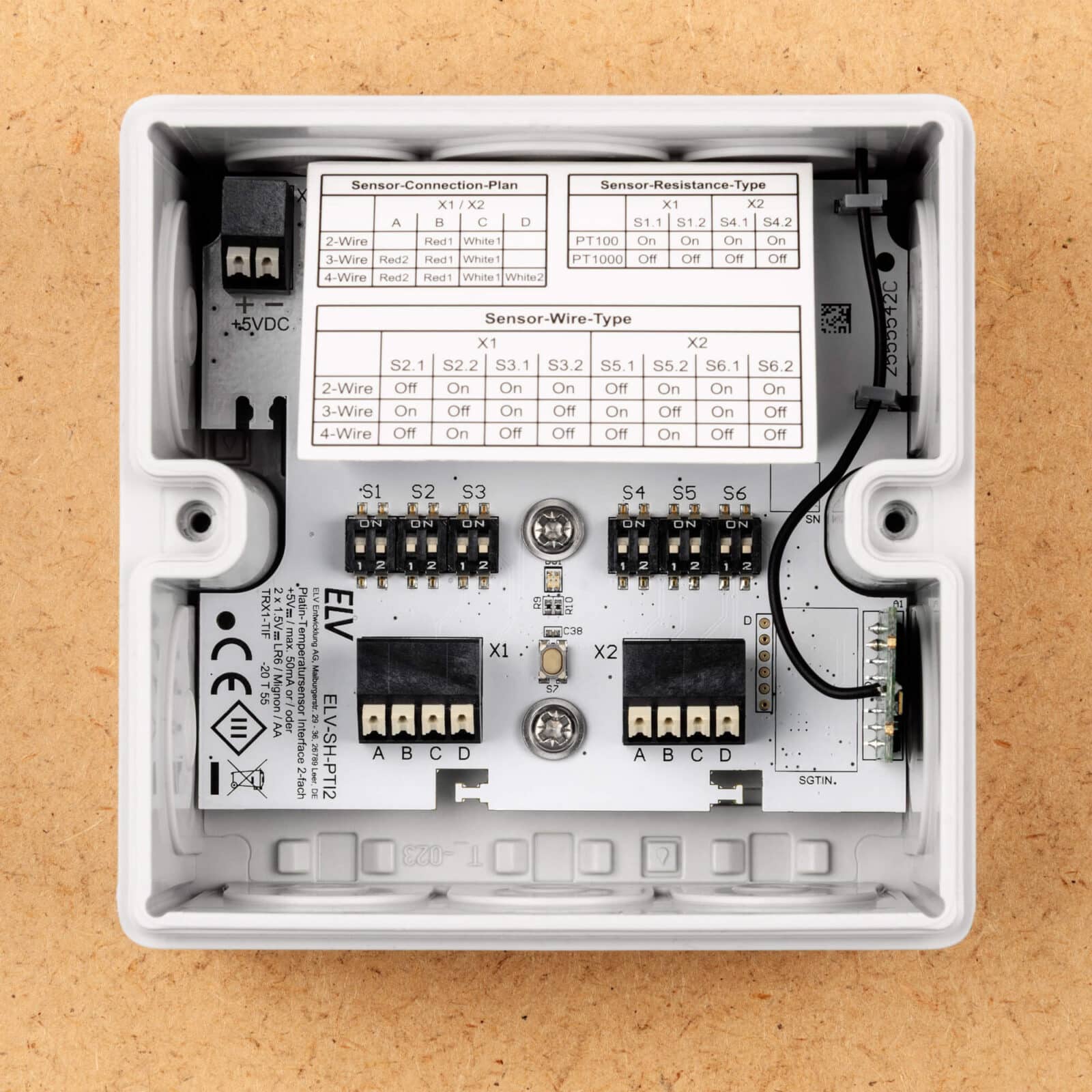

Dem Bausatz liegt eine Konfigurationskarte bei, auf der die DIP-Schalterstellungen für den jeweiligen PT-Sensortyp und der Verbindungsplan für die 2-, 3- und 4-Draht-Anschlüsse der Sensorkabel gezeigt werden. Diese Karte können Sie mit den beiden mitgelieferten doppelseitigen Klebestreifen am äußeren Batteriehalter befestigen. So haben Sie die Konfigurationsmöglichkeiten immer parat.

Ziehen Sie die doppelseitigen Klebestreifen vom Trägermaterial ab und kleben Sie diese an die im Bild 11 dargestellten Stellen des Batteriehalters. Knicken Sie die Konfigurationskarte an der vorhandenen Falz und kleben diese an den Batteriehalter (Bild 12).

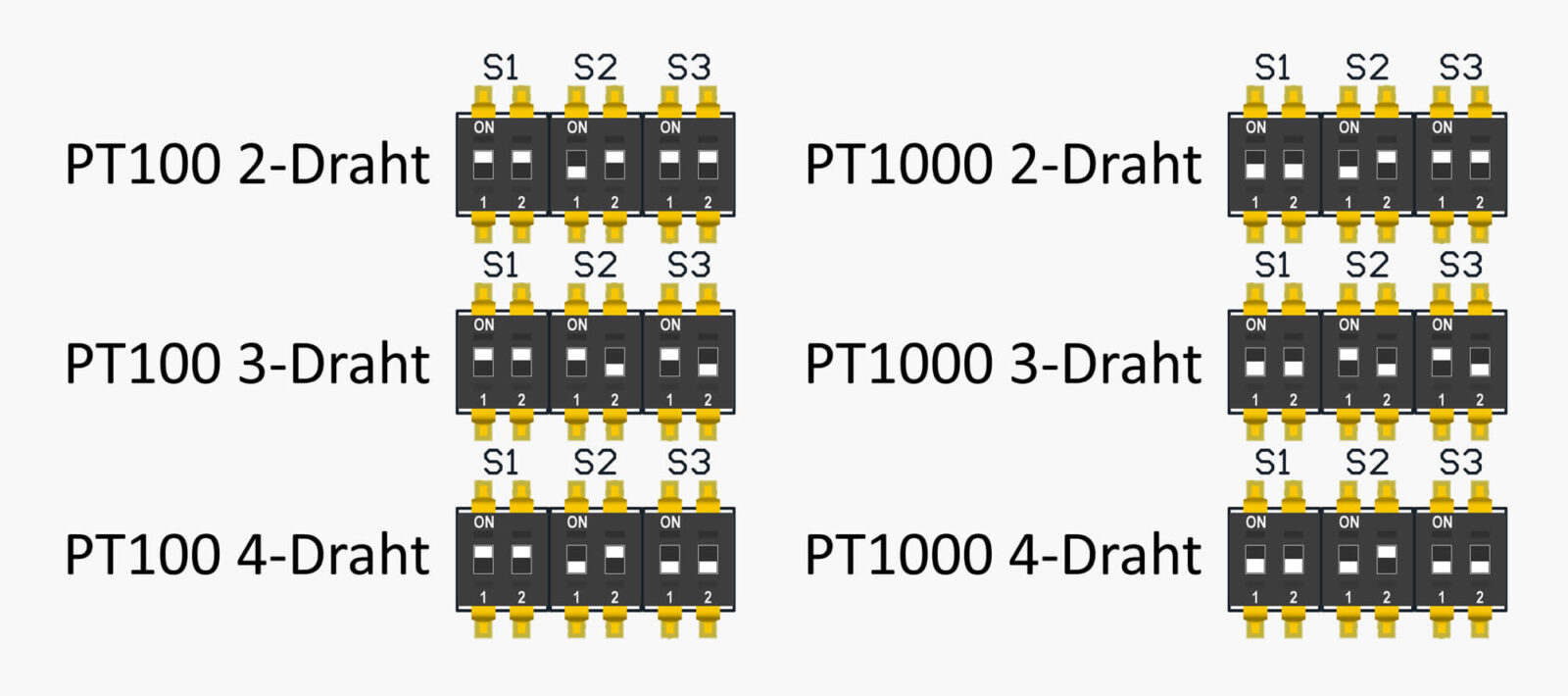

In den Tabellen 1 bis 3 sind die Inhalte der Konfigurationskarte dargestellt.

Tabelle 1: Sensor-Verbindungsplan (Sensor-Connection-Plan)

Verbindungsplan für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren

| X1/X2 A | X1/X2 B | X1/X2 C | X1/X2 D | |

| 2-Wire (2-Draht) | Red1 (Rot1) | White1 (Weiß1) | ||

| 3-Wire (3-Draht) | Red2 (Rot2) | Red1 (Rot1) | White1 (Weiß1) | |

| 4-Wire (4-Draht) | Red2 (Rot2) | Red1 (Rot1) | White1 (Weiß1) | White2 (Weiß2) |

Tabelle 2: Sensor-Widerstands-Typ (Sensor-Resistance-Type)

DIP-Schalterstellungen für PT100- und PT1000-Sensoren

| X1 S1.1 | X1 S1.2 | X2 S4.1 | X2 S4.2 | |

| PT100 | On | On | On | On |

| PT1000 | Off | Off | Off | Off |

Tabelle 3: Sensor-Draht-Typ (Sensor-Wire-Type)

DIP-Schalterstellungen für 2-, 3- und 4-Draht-Sensoren

| X1 S2.1 | X1 S2.2 | X1 S3.1 | X1 S3.2 | X2 S5.1 | X2 S5.2 | X2 S6.1 | X2 S6.1 | |

| 2-Wire (2-Draht) | Off | On | On | On | Off | On | On | On |

| 3-Wire (3-Draht) | On | Off | On | Off | On | Off | On | Off |

| 4-Wire (4-Draht) | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | Off |

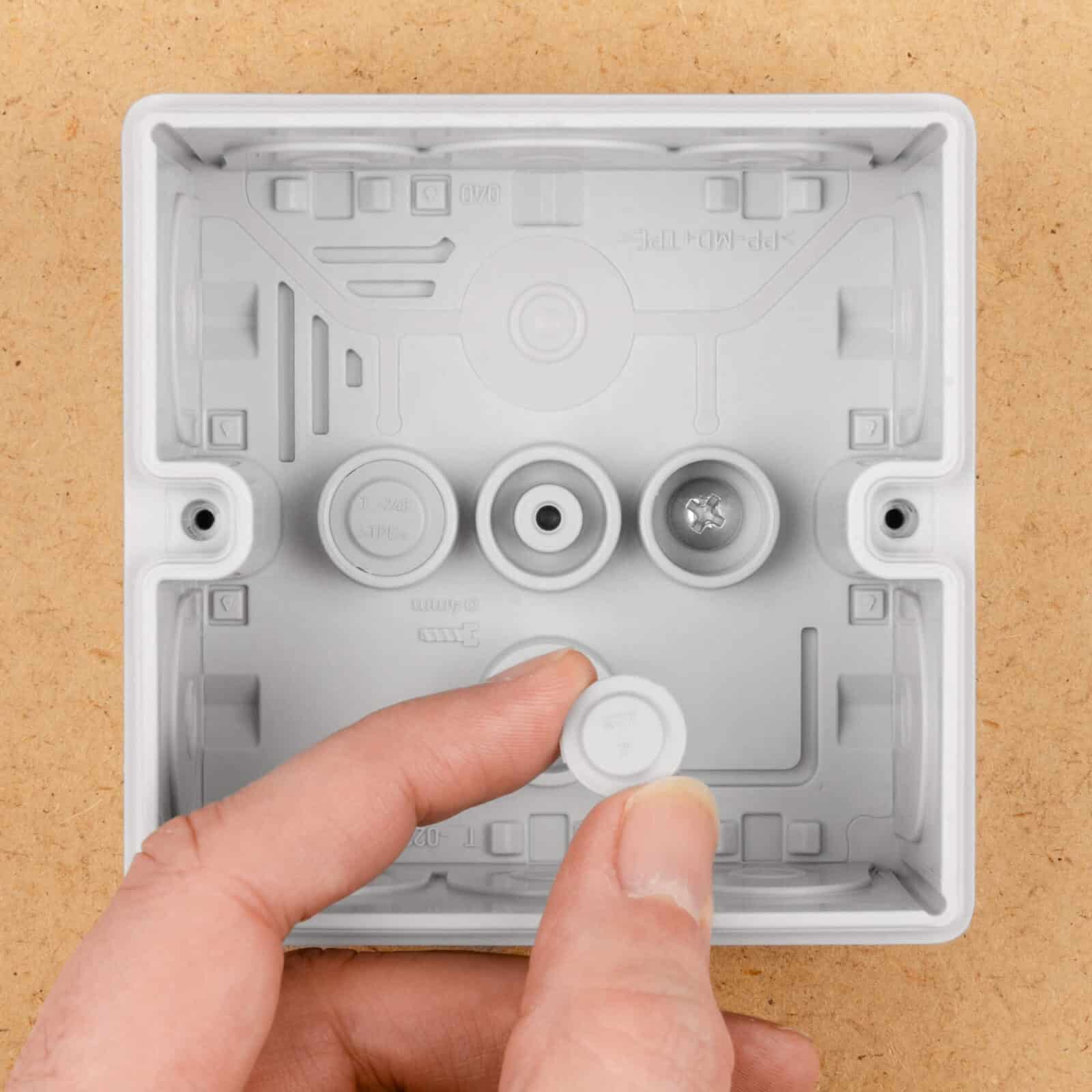

Sollten Sie das ELV-SH-PTI2 in der Abox 040-L verwenden, montieren Sie diese zunächst am Bestimmungsort, da die Platine sonst die Befestigungslöcher verdeckt. Dichten Sie anschließend die beiden Befestigungslöcher mit den dem Gehäuse beiliegenden Gummiverschlüssen ab (Bild 13).

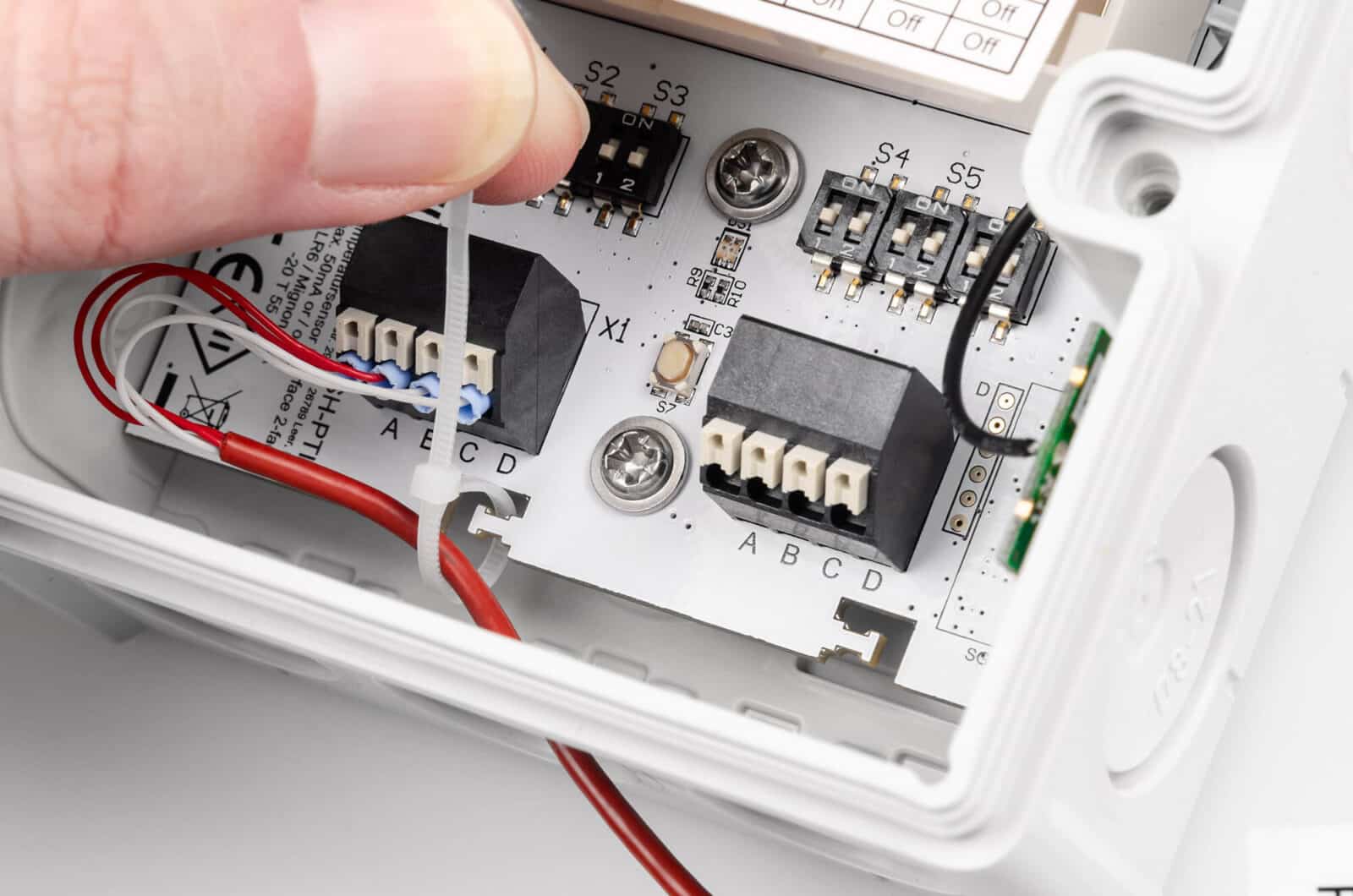

Fixieren Sie die Platine mit den beiden beiliegenden Schrauben am Gehäuseboden, wie in Bild 14 gezeigt. Öffnen Sie vorsichtig die benötigten elastischen Kabeldurchführungen im Bereich vor den Federkraftklemmen mit einem spitzen Gegenstand (Kreuzschraubendreher).

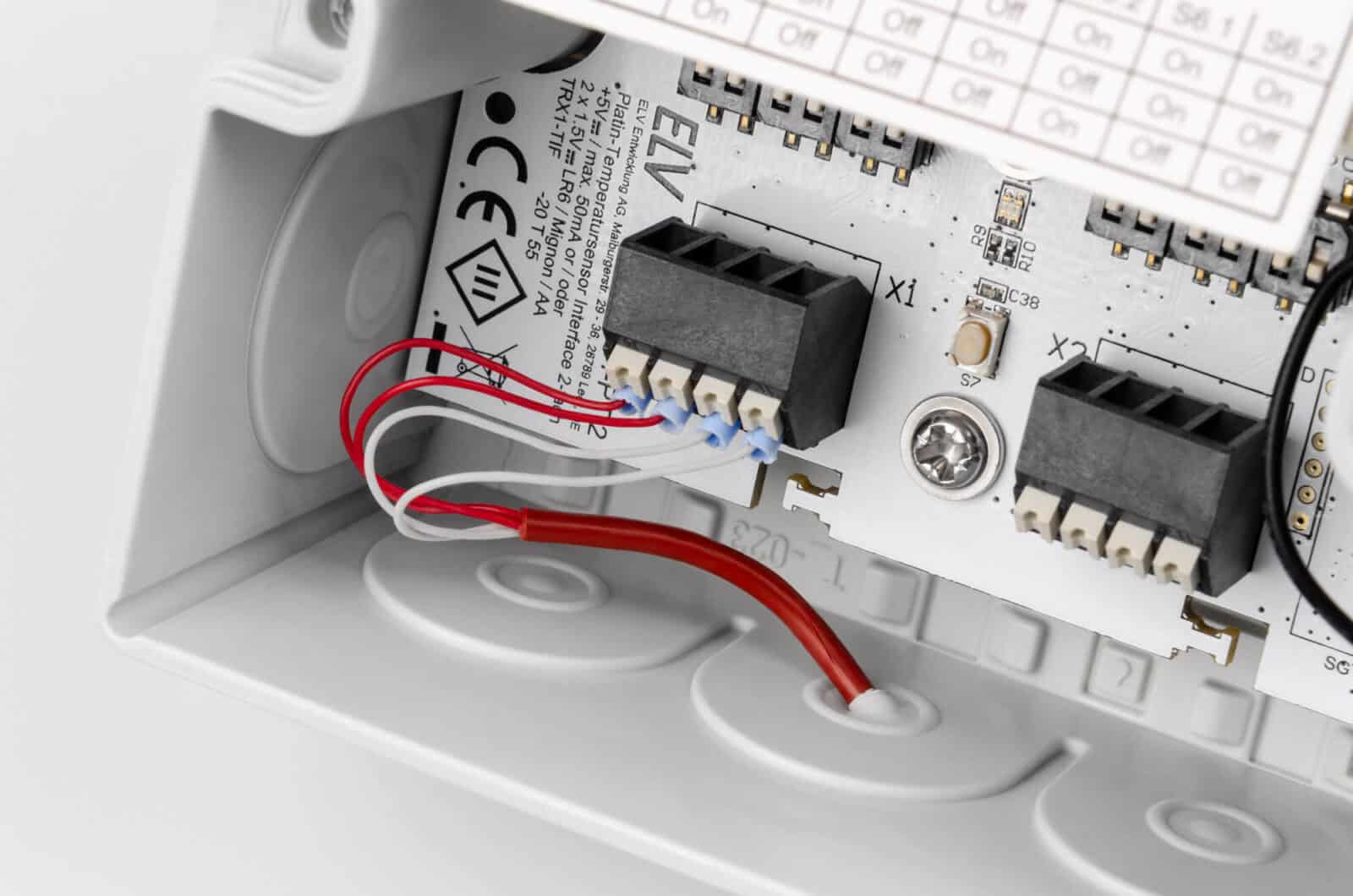

Führen Sie die Anschlüsse der Platin-Temperatursensoren von außen jeweils durch eines der drei elastischen Kabeldurchführungen in das Gehäuse ein. Bei Verwendung einer Festspannung führen Sie auch diese Leitungen durch eine freie Kabeldurchführung von außen in das Gehäuse ein. Schieben Sie mit einem Kreuzschraubendreher die jeweilige Federkraftklemme auf und schließen Sie die Sensorkabel an, wie in Tabelle 1 beschrieben und in Bild 15 gezeigt.

Fixieren Sie mit den beiliegenden Kabelbindern die Sensorleitungen und gegebenenfalls die Leitungen der Festspannungsversorgung an den in der Platine vorhandenen T-Stücken. Bild 16 zeigt beispielhaft die Fixierung einer Sensorleitung. Der Rastkörper des Kabelbinders sollte sich anschließend dicht über der Platine befinden.

Abschließend legen Sie die Batterien polrichtig ein oder schalten bei Verwendung einer Festspannung das Netzteil an. Das ELV-SH-PTI2 startet mit dem typischen Blinken der Homematic IP Status-LED und ist bereit zum Anlernen an eine Zentrale.

PT-Sensoren über DIP-Schalter konfigurieren

Bevor Sie das ELV-SH-PTI2 an eine Zentrale anlernen, stellen Sie die DIP-Schalter für den angeschlossenen PT-Sensortyp am jeweiligen Anschluss ein – siehe Konfigurationskarte oder Zeichnung in Bild 17.

ELV-SH-PTI2 anlernen

ELV-SH-PTI2 am Access Point oder der Home Control Unit anlernen

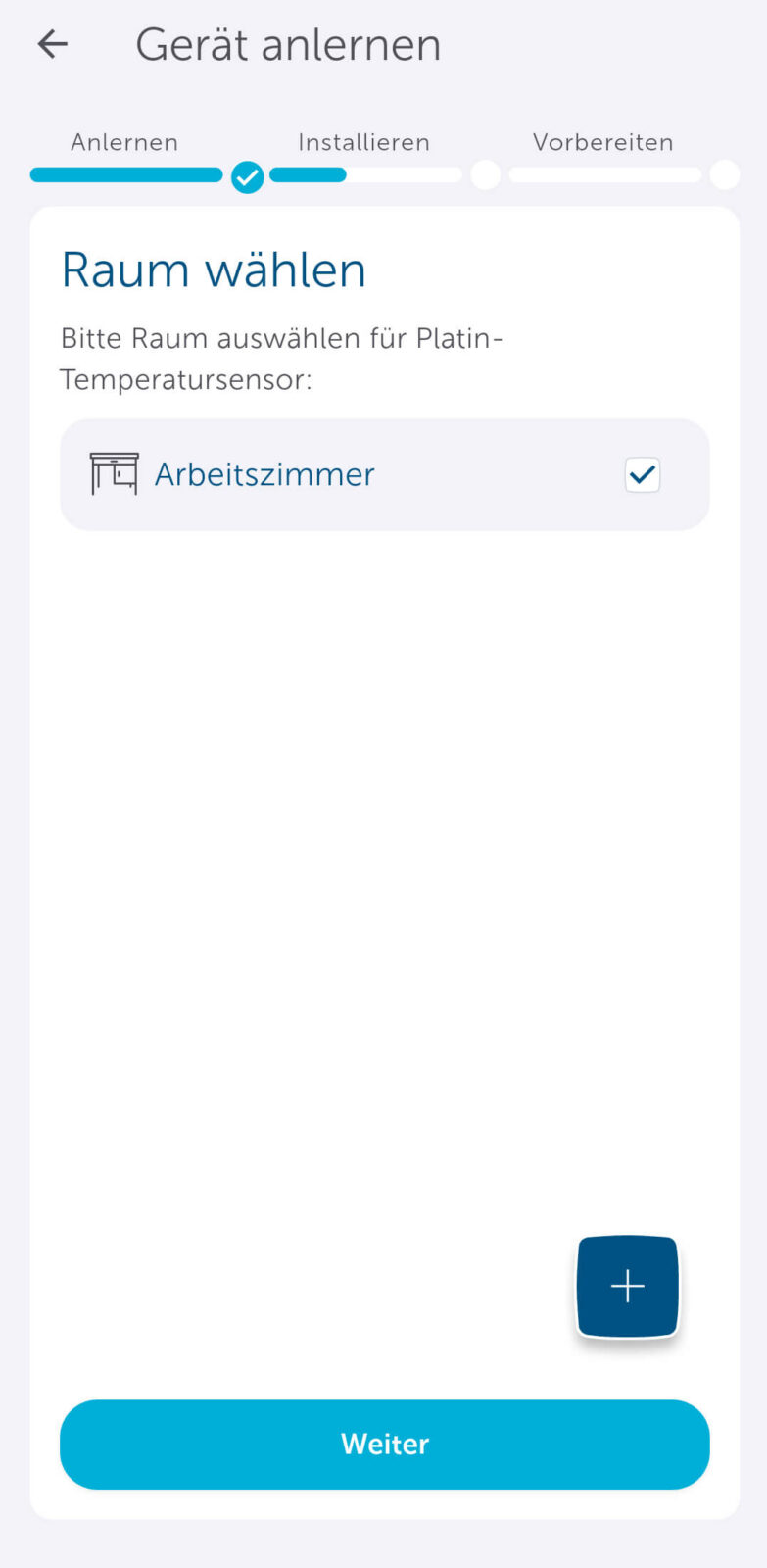

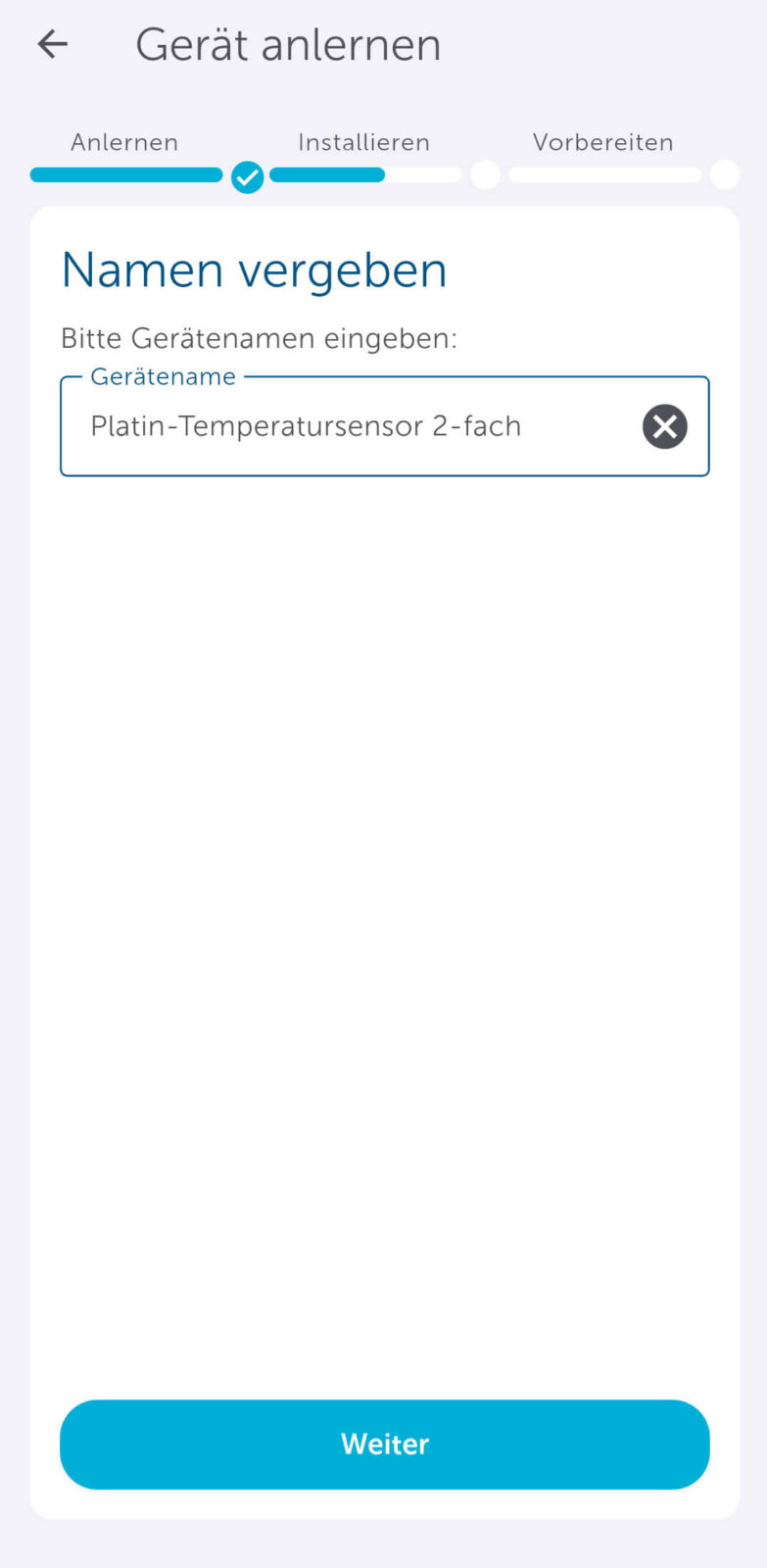

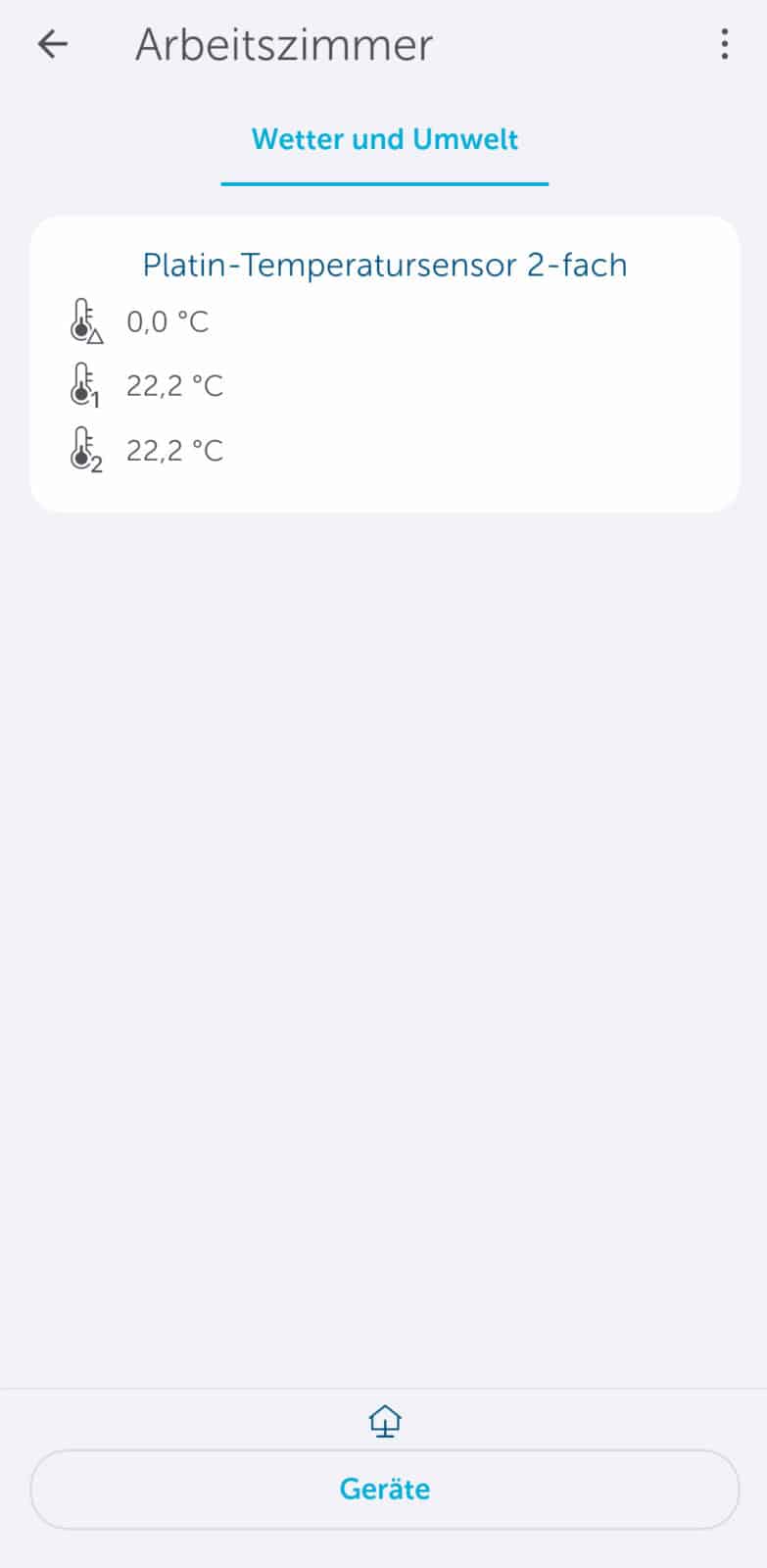

Wählen Sie den Eintrag „Gerät anlernen“ und folgen Sie dem Anmelde-Assistenten für die weitere Einrichtung. Ordnen Sie das ELV-SH-PTI2 während des Anlernens einem Raum zu (Bild 18). Legen Sie gegebenenfalls einen neuen Raum an und geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Temperatur-Sensor Interface ein. Anschließend ist das Produkt betriebsbereit. Im angelernten Raum kann nun im Reiter „Wetter und Umwelt“ die Temperatur ausgelesen werden. Hierfür werden die Differenztemperatur, der Temperatursensor 1 sowie der Temperatursensor 2 jeweils einzeln ausgegeben. Zusätzlich kann der ELV-SH-PTI2 auch in Automatisierungsregeln als Auslöser verwendet werden.

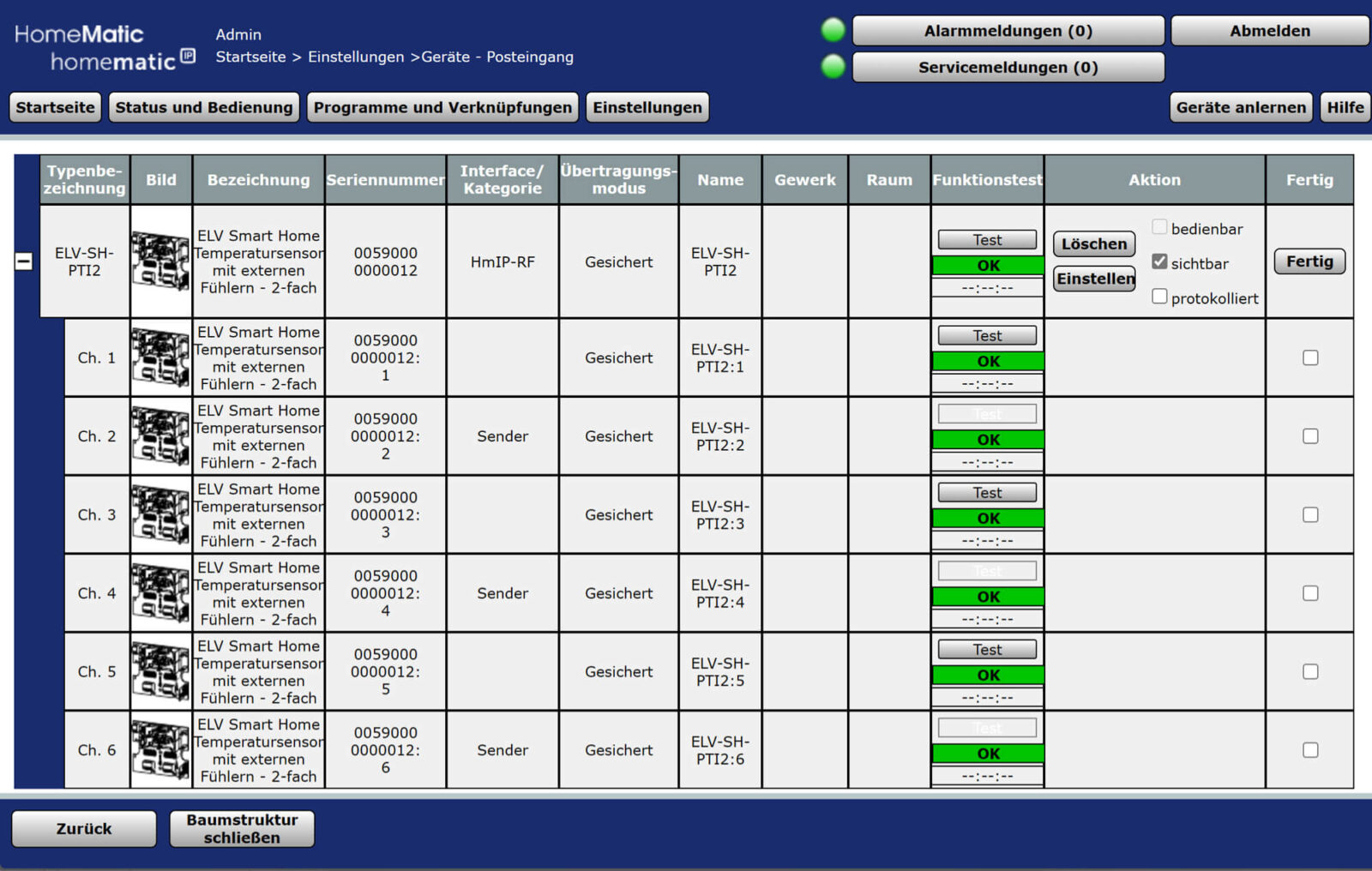

ELV-SH-PTI2 an die CCU3 anlernen und konfigurieren

Loggen Sie sich auf der WebUI Ihrer CCU3 ein und klicken Sie oben rechts auf „Gerät anlernen“. Wählen Sie im Pop-up-Fenster „HmIP Gerät anlernen“, um den Anlernmodus für 60 s zu starten. Geben Sie im Folgedialog unter Posteingang die Beschriftung des Geräts und der Kanäle ein (Bild 19) und ordnen Sie diese einem Raum oder Gewerk zu (siehe WebUI-Handbuch).

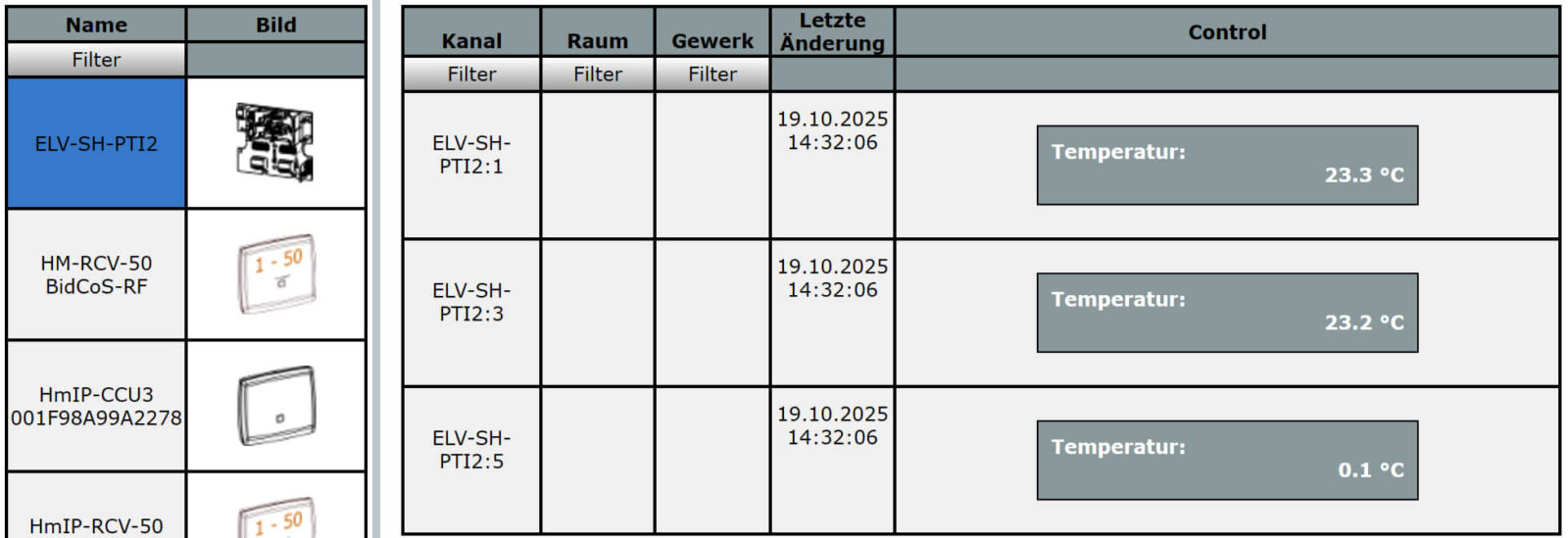

Nach der Anmeldung an der CCU3 ist das Produkt betriebsbereit. Wählen Sie auf der Startseite „Status und Bedienung“ > „Geräte“ und klicken Sie in der Liste auf das ELV-SH-PTI2, um die aktuellen Messwerte des Sensors zu sehen (Bild 20).

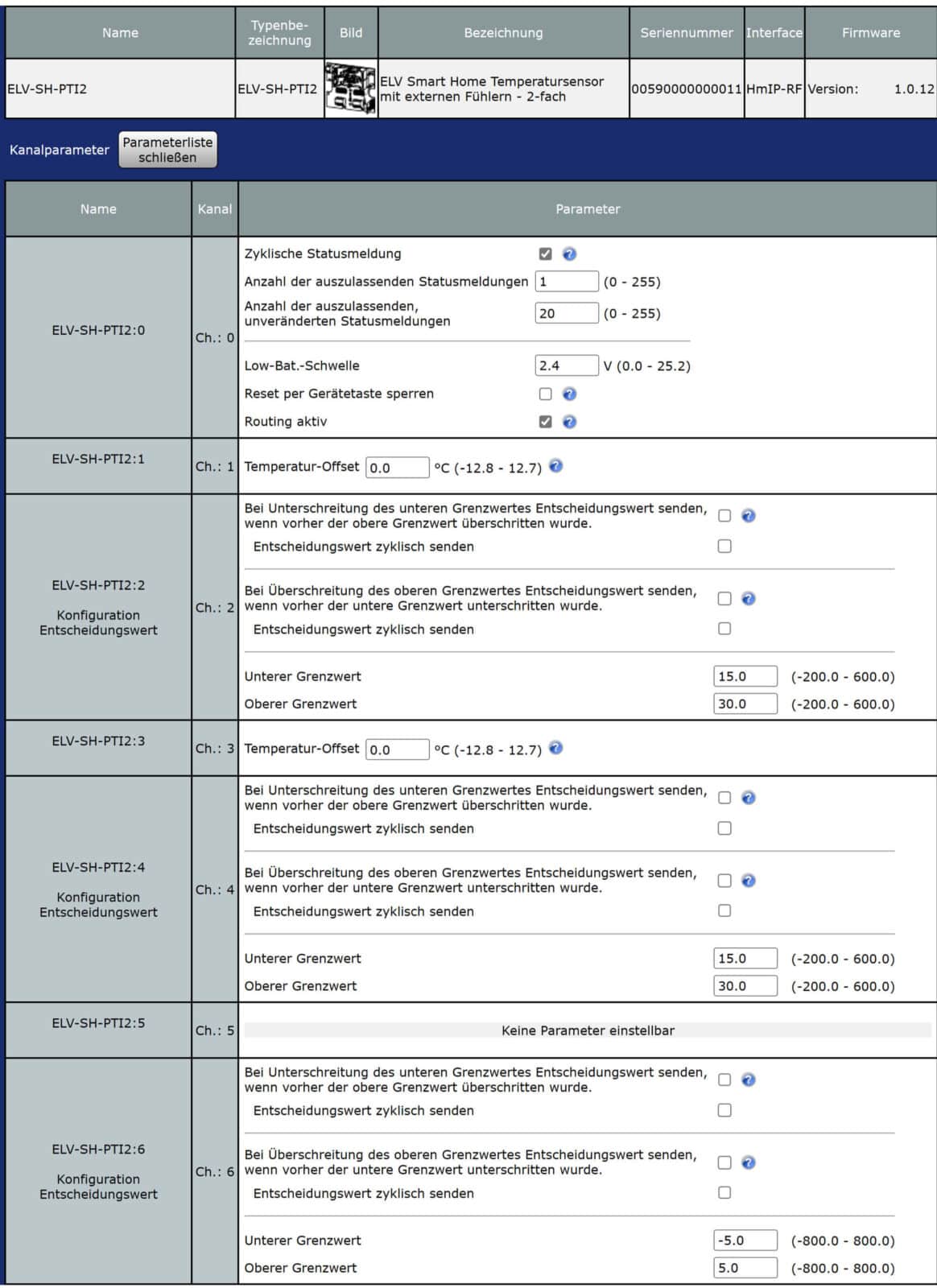

Im Reiter „Einstellungen“ > „Geräte“ lassen sich diverse Konfigurationsparameter der verschiedenen Gerätekanäle anpassen (Bild 21). Im Kanal 0 können Sie z. B. das Sendeintervall der Statusmeldungen und die Schwelle für Low-Bat konfigurieren. In Kanal 1 und 3 besteht zudem die Möglichkeit, eine Offset-Temperatur einzustellen, um so einen Temperaturunterschied am Sensor auszugleichen. Im Kanal 5 ist keine Offset-Temperatur-Einstellung möglich, da der Temperaturwert die Differenz der Kanäle 1 und 3 ist und er somit schon die Offset-Temperatur aus diesen Kanälen besitzt.

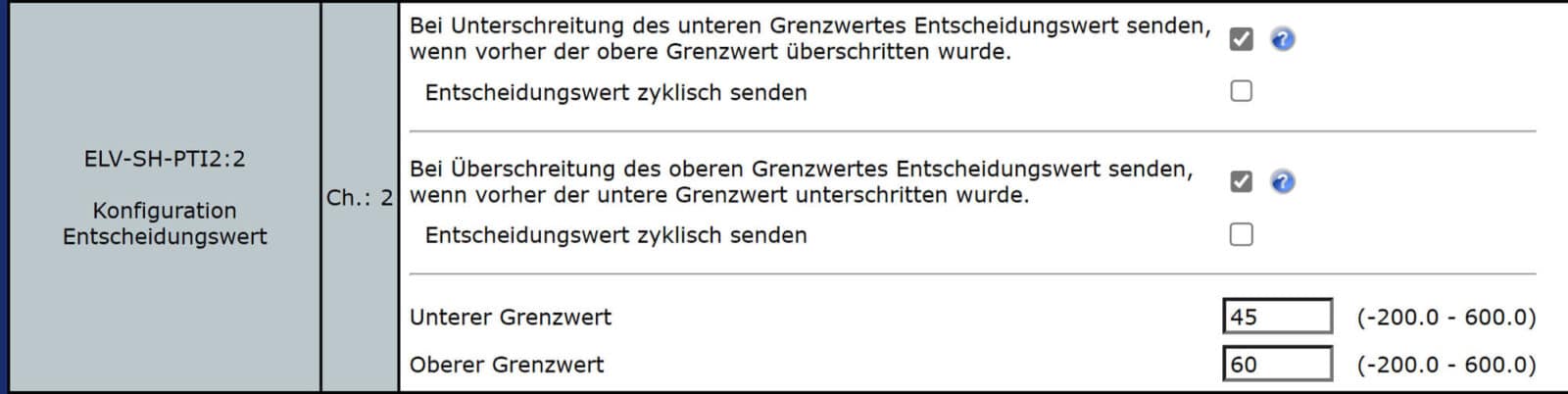

Das ELV-SH-PTI2 besitzt 3 Kanäle (2, 4 und 6), die sich für bedingte Schaltbefehle zu verknüpften Aktoren nutzen lassen. Es lassen sich bei jedem Kanal zwei verschiedene Schwellwerte für die Temperatur definieren. Sollen Aktoren bei Über- oder Unterschreitung dieser Schwellen schalten, setzen Sie ein Häkchen, um die zugehörigen Telegramme zu senden (Bild 22).

Schaltungsbeschreibung

Die Schaltung des ELV-SH-PTI2 besteht aus der Spannungsversorgung, dem Mikrocontroller U4 und dem Transceiver-Modul A1 für die Funkkommunikation sowie den beiden Mess-ICs U1 und U3 für die Platin-Temperatursensoren und die dazugehörigen Klemmanschlüsse X1 und X2.

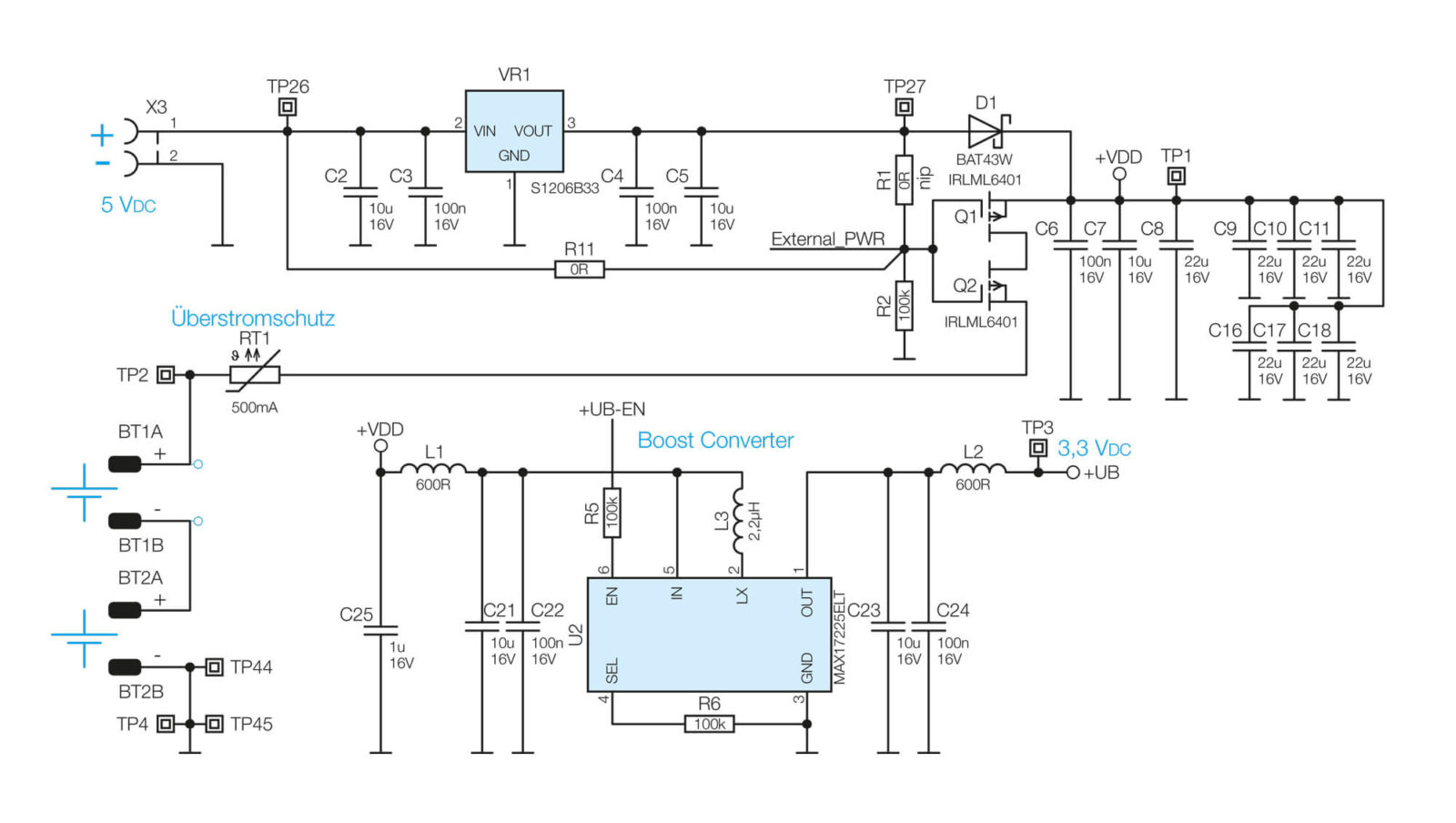

Die Spannungszufuhr des ELV-SH-PTI2 (Bild 23) kann entweder mit einer Festspannung aus einem 5-V-Netzteil oder über zwei LR6-Batterien (AA/Mignon) erfolgen. Für die Versorgung aus einem Netzteil wird der Klemmanschluss X3 genutzt, dieser bietet zwei Leitungsanschlüsse für die +5-V- und die Masse-Leitung. Die 5 V des Netzteils werden dann an den Linearspannungsregler VR1 geführt, der am Ausgang eine Spannung von 3,3 V ausgibt, welche über die Schottky-Diode D1 an den Spannungsknotenpunkt +VDD gelangt. Bei einer Batterieversorgung der Schaltung werden zwei LR6-Batterien polrichtig in die dafür vorgesehenen Batteriehalter BT1 und BT2 gelegt. Die Batteriespannung wird dann über den PTC-Widerstand RT1 geführt, der im Falle eines Kurzschlusses hochohmig wird und somit die Batterien schützt. Anschließend gelangt die Batteriespannung an den Source-Anschluss von P-Kanal-MOSFET Q2.

Die beiden P-Kanal-MOSFETs Q1 und Q2 sorgen dafür, dass bei einer angeschlossenen 5-V-Festspannung über X3 die Verbindung zu den Batterien unterbrochen wird. Dies erfolgt mit der Verbindung von Klemmanschluss X3 über den 0-Ω-Widerstand R11 an die Gate-Anschlüsse von Q1 und Q2. Durch diese Maßnahme kann auch mit eingelegten Batterien eine Festspannung als Spannungsversorgung genutzt werden, ohne dass die Batterien fälschlich geladen werden.

Wenn keine Festspannung angeschlossen ist, sorgt der Widerstand R2 an den Gate-Anschlüssen von Q1 und Q2 dafür, dass beide komplett durchschalten und die Batteriespannung nun ebenfalls am Spannungsknotenpunkt +VDD anliegt. Die Spannung +VDD versorgt sowohl den Mikrocontroller U4 als auch das Transceiver-Modul A1 für die Funkkommunikation.

Zudem wird über +VDD auch der Schaltregler U2 versorgt. Dieser Schaltregler (Boost Converter) sorgt dafür, dass auch bei schon etwas entladenen Batterien an seinem Ausgang eine Spannung von zirka 3,3 V (+UB) bereitgestellt wird, die die beiden Mess-ICs U1 und U3 sicher versorgt. Da der Ruhestromverbrauch der Mess-ICs mit bis zu 3 mA recht hoch ist, wird der Schaltregler U2 nur dann eingeschaltet, wenn auch eine Messung mit den beiden Mess-ICs bevorsteht. Der Mikrocontroller U4 kann dazu mit der Leitung +UB_EN den Schaltregler U2 ein- und ausschalten. Da der Schaltregler U2 beim Einschalten zunächst viel Strom zum Anlaufen benötigt, befinden sich in der Schaltung die sieben 22-µF-Kondensatoren, die für eine genügend große Kapazität sorgen, sodass die Spannung +VDD kaum einbricht.

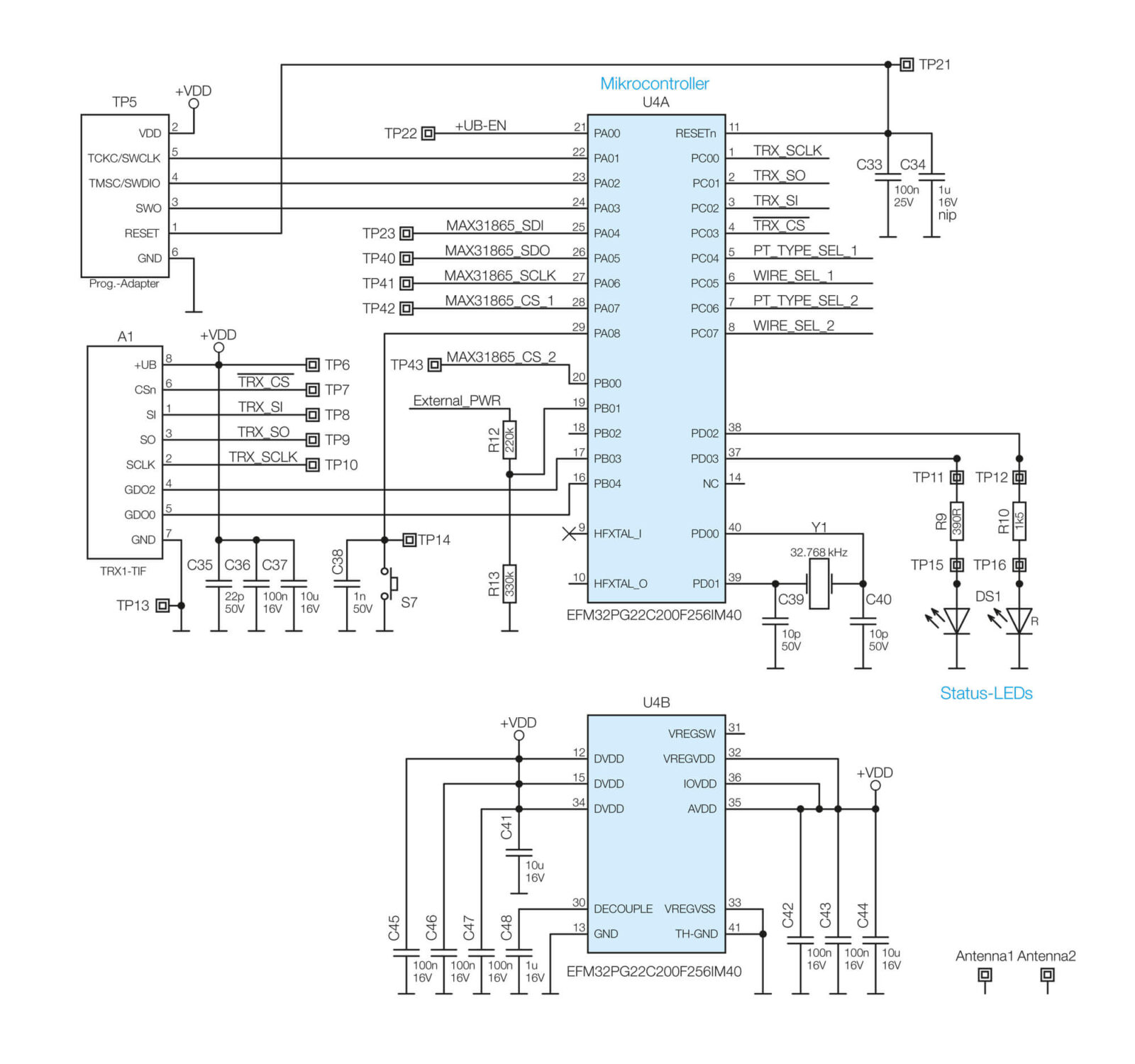

Das ELV-SH-PTI2 nutzt als Mikrocontroller (Bild 24) einen EFM32PG22 der Firma Silicon Labs. Diese Controller zeichnen sich durch einen exzellenten Energiesparmodus aus – was der Batterielebensdauer sehr zugutekommt – und sind dennoch sehr leistungsstark. Der Mikrocontroller U4 ist per SPI-Schnittstelle über die Anschlüsse PA04 bis PA07 und PB00 mit den beiden Mess-ICs U1 und U3 verbunden. Mit den Anschlüssen MAX31865_CS_1 (PA07) und MAX31865_CS_2 (PB00) kann per Low-Pegel entschieden werden, mit welchem Mess-IC der Controller kommuniziert. Durch Auswertung der vier Anschlüsse PC04 bis PC07 kann der Controller anhand der Schalterstellungen von den DIP-Schaltern S1A, S1B, S2A, S2B sowie S4A, S4B, S5A, S5B erkennen, welcher Sensortyp eingestellt wurde. Neben der SPI-Schnittstelle zu den Mess-ICs verfügt der Mikrocontroller U4 über eine weitere separate SPI-Schnittstelle, mit der die Kommunikation zum Transceiver-Modul A1 erfolgt. Das Transceiver-Modul wiederum sorgt für die Funkkommunikation zum Homematic IP System. Am Anschluss PA8 ist die Homematic IP Systemtaste S7 und an den Anschlüssen PD02 und PD03 sind die Status-LEDs angeschlossen.

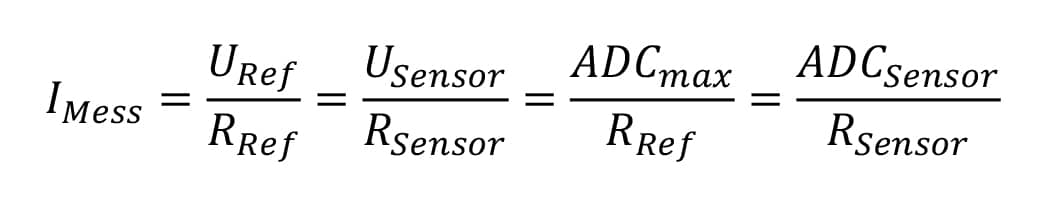

Kommen wir nun zu den eigentlichen Herzstücken der Schaltung, den beiden bereits zuvor erwähnten Mess-ICs U1 und U3 (Bild 25). Hierbei handelt es sich um ein spezielles IC der Firma Analog Devices, den MAX31865. Dieses IC ist darauf ausgelegt, den feinen, temperaturabhängigen Widerstandswert eines Platin-Sensors in einen digitalen Wert umzusetzen.

Hierfür benötigt der IC einen Referenzwert, der mittels Präzisionswiderständen eingestellt wird. Damit der gesamte Messbereich von -200 °C bis +600 °C abgebildet werden kann, sollte der Referenzwiderstand ungefähr dem 4-fachen Widerstandswert des Sensors bei 0 °C entsprechen. Folglich muss der Wert zwischen 400 Ω und 4 kΩ variieren können, damit sowohl PT100- als auch PT1000-Sensoren unterstützt werden. Bei R3, R4, R7 und R8 handelt es sich um die beschriebenen Präzisionswiderstände mit einer Abweichung von maximal 0,1 %, die hier als Referenz dienen. Wird nun ein PT1000-Sensor angeschlossen, müssen die DIP-Schalter S1A bzw. S4A geöffnet (Off) sein, wodurch der vom MAX31865 generierte (BIAS-)Messstrom nur über den 4,02-kΩ-Widerstand R3 bzw. R7 und anschließend durch die Anschlüsse FORCE+ und FORCE- über den Sensor und seinen aktuellen temperaurabhängigen Widerstand fließt.

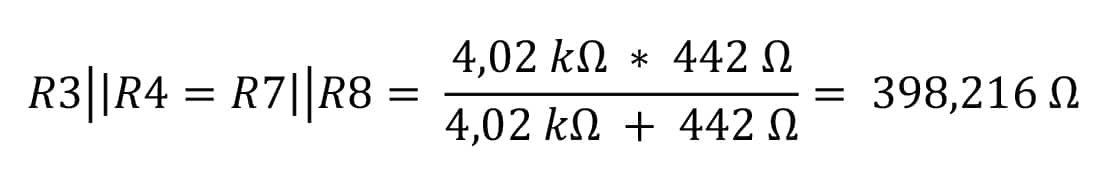

Bei Verwendung eines PT100-Sensors werden die DIP-Schalter S1A bzw. S4A hingegen geschlossen (On) und es entsteht eine Parallelschaltung mit dem folgenden Gesamtwiderstand:

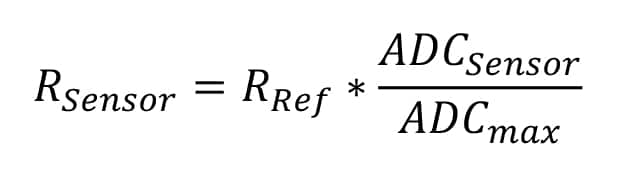

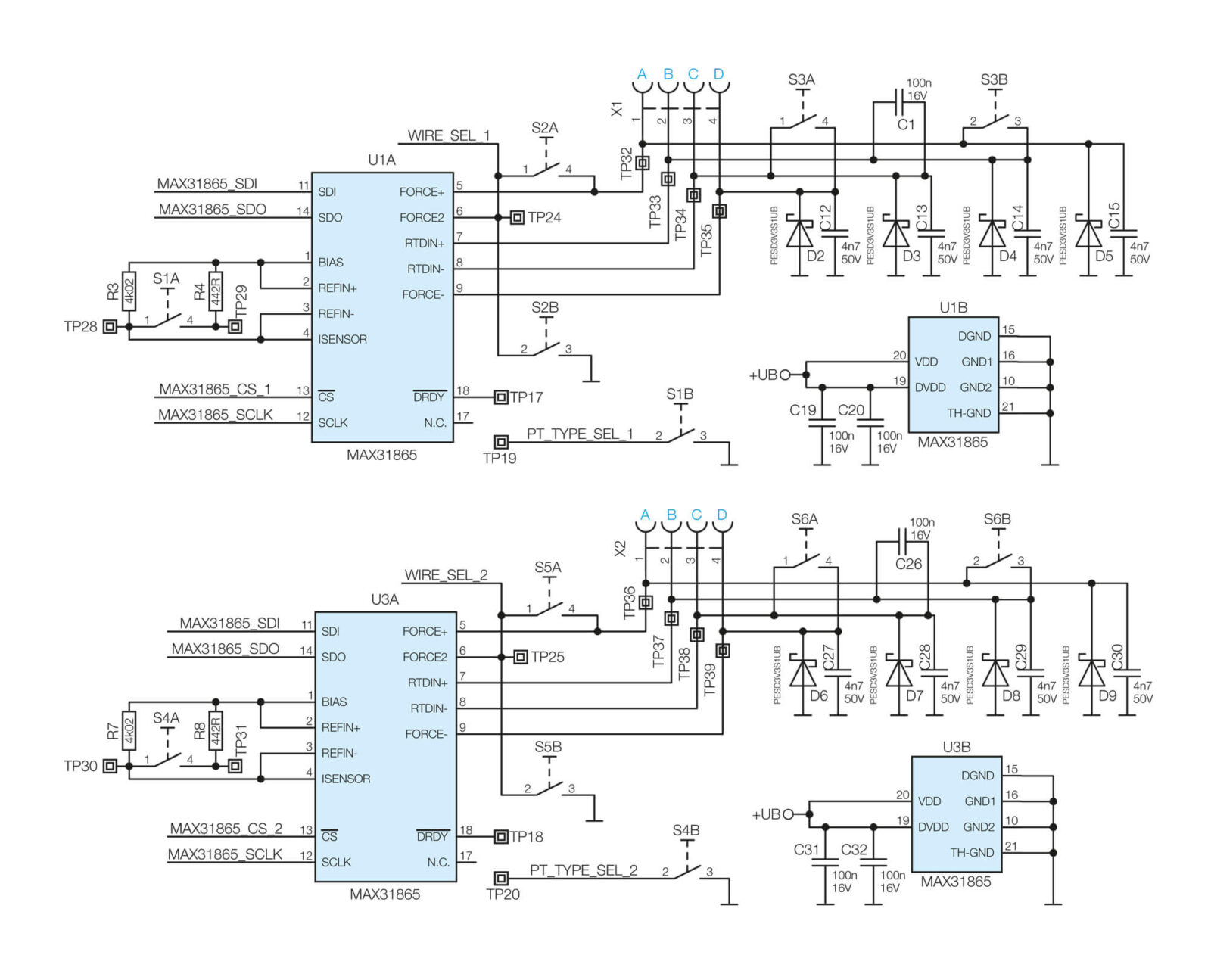

Der durch den Messstrom IMess erzeugte Spannungsabfall URef über den Referenzwiderstand RRef dient als Referenzspannung für den im MAX32865 intern enthaltenden 15-Bit-AD-Wandler. Damit entspricht die Spannung URef auch dem maximalen AD-Wandler-Wert ADCmax von 32768. Wie schon erwähnt, fließt der Messstrom IMess auch durch den Sensor-Widerstand RSensor und erzeugt damit eine proportional zum Platinwiderstand anliegende Spannung USensor. Diese Sensor-Spannung kann nun mit dem 15-Bit-AD-Wandler an den Anschlüssen RTDIN+ und RTDIN- in einen digitalen Wert ADCSensor umgewandelt werden und ist dann über die SPI-Schnittstelle des Mikrocontrollers U4 auslesbar. Da die exakten Referenzwiderstandswerte im Mikrocontroller U4 hinterlegt sind, kann dieser nun zunächst mithilfe des ausgelesenen Werts ADCSensor den Sensor-Widerstand berechnen. Dazu wird die folgende Formel verwendet, die die Beziehung der einzelnen Widerstände, der anliegenden Spannungen (ADC-Werte) durch den Messstrom beschreibt.

Wird diese Formel nun nach RSensor umgestellt, folgt daraus Folgendes:

Mit dem nun bekannten Sensorwiderstand kann die genaue Temperatur mit der rationalen Funktion aus dem Abschnitt „Funktionsweise von Platinwiderständen“ berechnet werden.

Neben den DIP-Schaltern S1A bzw. S4A müssen auch die Schalter S1B bzw. S4B korrekt gesetzt werden. Denn mit diesen Schaltern erkennt der Mikrocontroller über die Anschlüsse PT_TYPE_SEL_1 und PT_TYPE_SEL_2, welcher Sensortyp verwendet wird. Analog zum Setzen der Schalter für den richtigen Referenzwiderstand sind auch hier die Schalter S1B bzw. S4B bei Verwendung eines PT1000-Sensors zu öffnen (Off) und zu schließen (On), wenn ein PT100-Sensor zum Einsatz kommt. Neben der richtigen Einstellung der DIP-Schalter für den benötigten Referenzwiderstand werden auch die Einstellungen für die verwendete Aderanzahl eines Sensors mit den DIP-Schaltern vorgenommen. Die beiden Sensoranschlüsse X1 und X2 bestehen jeweils aus einem 4-poligen Klemmanschluss, der je nach Aderanzahl unterschiedlich belegt sind. Bei 2-adrigen Sensoren werden die beiden inneren Anschlusspunkte B und C verwendet. Damit der vom MAX31865 generierte Messstrom durch den Sensor fließen kann, müssen die DIP-Schalter S3A und S3B bzw. S6A und S6B geschlossen (On) werden. Dadurch werden die inneren mit den äußeren Anschlusspunkten verbunden, also A (FORCE+) mit B (RTDIN+) und C (RTDIN-) mit D (FORCE-). Da nun die Mess- und Stromleitung des Hin- sowie Rückleiters direkt miteinander verbunden sind, wird der Spannungsfall inkl. Leitungswiderstand gemessen. Bei 4-adrigen Sensoren werden alle Anschlusspunkte A, B, C und D des Sensoranschlusses verwendet und die DIP-Schalter S3A und S3B bzw. S6A und S6B bleiben geöffnet (Off). Hierbei ist es wichtig, auf das korrekte Anschließen des Sensors zu achten. Die zwei Adern auf der einen Seite des Platinwiderstands werden mit den Anschlüssen A und B verbunden, die auf der anderen Seite mit C und D. Üblicherweise sind die zusammengehörigen Adern einer Seite farblich gekennzeichnet, z. B. zweimal rot und zweimal weiß, siehe auch Bild 6.

Über die zwei äußeren Anschlüsse A und D fließt der Messstrom, während über die inneren Anschlüsse B und C der Spannungsfall über den Sensor bestimmt wird. Da der AD-Wandler wie alle Spannungsmessgeräte einen sehr hohen Innenwiderstand hat, fließt so gut wie kein Strom über die beiden Messleitungen B und C. Daher entspricht die gemessene Spannungsdifferenz ausschließlich dem Spannungsabfall am Platinwiderstand.

Beim Anschluss von 2- und 4-adrigen Sensoren ist der DIP-Schalter S2A bzw. S5A zu öffnen (Off) und der Schalter S2B bzw. S5B zu schließen (On).

Eine Besonderheit stellt der 3-adrige PT-Sensor dar, der an die Anschlusspunkte A, B und C angeschlossen wird. Dabei werden die zwei zusammengehörigen Adern mit den Anschlusspunkten A und B verbunden und die dritte Einzelader am Anschlusspunkt C. Bei den DIP-Schaltern werden in diesem Fall die Schalter S3A bzw. S6A geschlossen (On) und die Schalter S3B bzw. S6B bleiben geöffnet (Off). Durch das Schließen der DIP-Schaltern S3A bzw. S6A wird wieder die Verbindung zwischen C (RTDIN-) mit D (FORCE-) realisiert und erst so der Stromfluss durch den Platinwiderstand ermöglicht. Jedoch fließt nun auch der Messstrom über die am Anschlusspunkt C verbundene Einzelader und erzeugt einen zusätzlichen Spannungsfall über den vorhandenen Leitungswiderstand, der das Messergebnis verfälscht.

Wenn man davon ausgeht, dass die Leitungslängen und auch die Eigenschaften der einzelnen Anschlussleitungen des PT-Sensors quasi identisch sind, kann man auch davon ausgehen, dass der Spannungsfall an der anderen stromführenden Anschlussleitung – die von FORCE+ zum Platinwiderstand – ebenfalls identisch ist. Über eine zusätzliche Messleitung (FORCE2) wird nun der Spannungsfall zwischen FORCE+ und RTDIN+ bestimmt. Dazu ist dann der DIP-Schalter S2A bzw. S5A zu schließen (On) und der Schalter S2B bzw. S5B zu öffnen (Off). Der nun gemessene Spannungsfall wird für die Einzelader übernommen, mit der Hauptmessung verrechnet und somit eliminiert.

Fazit

Das ELV Smart Home Platin-Temperatursensor Interface 2-fach ELV-SH-PTI2 ist eine leistungsstarke und flexible Erweiterung für Ihr Homematic IP System und macht auch die präzise Messung extremer Temperaturen und Temperaturbandbreiten möglich. Durch die Unterstützung von standardisierten PT100-/PT1000-Sensoren kann das Produkt zudem für spezielle Anwendungen einfach und schnell genutzt werden. Dies ermöglicht eine bislang unerreichte Präzision und Skalierbarkeit für ganz individuelle Mess- und Automatisierungsanwendungen.

Stückliste

| Widerstände: | |

| 0 Ω/SMD/0402 | R11 |

| 390 Ω/SMD/0402 | R9 |

| 442 Ω/SMD/0402 | R4, R8 |

| 1,5 kΩ/SMD/0402 | R10 |

| 4,02 kΩ/SMD/0402 | R3, R7 |

| 100 kΩ/SMD/0402 | R2, R5, R6 |

| 220 kΩ/SMD/0402 | R12 |

| 330 kΩ/SMD/0402 | R13 |

| PTC/0,5 A/6 V/SMD | RT1 |

| Kondensatoren: | |

| 10 pF/50 V/SMD/0402 | C39,C40 |

| 22 pF/50 V/SMD/0402 | C35 |

| 1 nF/50 V/SMD/0402 | C38 |

| 4,7 nF/50 V/SMD/0402 | C12-C15, C27-C30 |

| 100 nF/16 V/SMD/0402 | C1, C3, C4, C6, C19, C20, C22, C24, C26, C31, C32, C36, C42, C43, C45-C47 |

| 100 nF/25 V/SMD/0402 | C33 |

| 1 µF/16 V/SMD/0402 | C25, C48 |

| 10 µF/16 V/SMD/0603 | C37, C41, C44 |

| 10 µF/16 V/SMD/0805 | C2, C5, C7, C21, C23 |

| 22 µF/16 V/SMD/1206 | C8-C11, C16-C18 |

| Halbleiter: | |

| MAX31865/SMD | U1, U3 |

| MAX17225ELT/SMD | U2 |

| EFM32PG22C200F256IM40-C | U4 |

| S1206B33U3T1/SOT89-3 | VR1 |

| IRLML6401/SMD | Q1, Q2 |

| BAT43W/SMD | D1 |

| PESD3V3S1UB/SMD | D2-D9 |

| Duo-LED/rot/grün/SMD | DS1 |

| Sonstiges: | |

| Chip-Ferrit, 600 Ω bei 100 MHz, 0603 | L1, L2 |

| Speicherdrossel, SMD, 2,2 µH / 1,5 A | L3 |

| Quarz, 32,768 kHz, SMD | Y1 |

| Sender-/Empfangsmodul TRX1-TIF | A1 |

| Stiftleiste, 1x 8-polig, abgewinkelt | A1 |

| Mini-Schalter, 2-polig, liegend, SMD | S1-S6 |

| Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1x ein, SMD, 2,5 mm Höhe | S7 |

| Federkraftklemme, 4-polig, Drahteinführung 135°, print, RM = 3,5 mm | X1, X2 |

| Federkraftklemme, 2-polig, Drahteinführung 135°, print, RM = 3,5 mm | X3 |

| Batteriehalter für 1x R6, Rohmaterial | BT1, BT2 |

| Batteriekontakt Plus, R6 | BT1, BT2 |

| Batteriekontakt Minus, R6 | BT1, BT2 |

| Antennenhalter für Platinen | ANTENNA1, ANTENNA2 |

| Kunststoffschrauben, 4,0 x 8 mm | |

| Kabelbinder, 71 x 1,8 mm | |

| Konfigurationskarte | |

| Klebepad, Formstück, doppelseitig |

Technische Daten

| Geräte-Kurzbezeichnung: | ELV-SH-PTI2 |

| Spannungsversorgung: | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA bzw. 5 VDC |

| Stromaufnahme: Festspannungsbetrieb (5 VDC) Batteriebetrieb | 50 mA max., 70 µA typ. 50 mA max., 36 µA typ. |

| Batterielebensdauer (typ.): | 3 Jahre |

| Stehstoßspannung: | 330 V |

| Empfängerkategorie: | SRD Category 2 |

| Funk-Frequenzband: | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |

| Duty-Cycle: | < 1 % pro h/< 10 % pro h |

| Funk-Sendeleistung: | 10 dBm max. |

| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 284 m |

| Temperaturmessbereich: | -200 °C min., +600 °C max. (abhängig vom verwendeten Platin-Temperatursensor) |

| Temperaturauflösung: | 0,1 °C |

| Temperaturgenauigkeit*: PT-Sensor: Auslese-IC: | ± (0,15 + 0,002 * |t|)°C (Klasse A) 0,3 °C |

| Wirkungsweise: | Type 1 |

| Verschmutzungsgrad: | 2 |

| Bedienelemente: | 1x Systemtaste 12x Konfigurationsschalter |

| Optische Anzeigen: | 1x Geräte-LED |

| Leitungslänge an den Klemmen X1 und X2: | 3 m max. |

| Umgebungstemperatur: | -20 bis +55 °C |

| Abmessungen (B x H x T): | 87 x 78 x 30 mm |

| Gewicht: | 46 g |

*abhängig von Leitungslänge, Aderanzahl und Sensorklasse

Quellen

- Rectum Thermometer, 1886-1930 | Science Museum Group Collection

- PT100/1000-Messwiderstände messen bis 850 °C

- MAX31865.pdf

- Platin-Messwiderstand – Wikipedia

- Veröffentlichungen

- Pt100 Tabelle, Pt100 Widerstandstabelle, Pt100 Kennlinie & Widerstandswerte

- Konvertierung eines Platin-Temperaturwiderstands in eine Temperatur, mithilfe rationaler Polynomgleichungen